专业女性安全期预测工具:详细解析生理周期,提供可靠计算结果

- 问答

- 2025-09-27 23:34:26

- 1

我的身体密码本,有时也会“死机”

说实话,我手机里那个安全期预测工具,当初下载时,纯粹是图个新鲜,那时我刚结束一段混乱的感情,身体也跟着乱了套,经期像丢了指南针的旅人,在日历上东游西荡,闺蜜小A发来链接,语气神秘兮兮:“试试这个,比你自己瞎记靠谱多了!”我半信半疑,指尖一点,从此它便在我手机里安了家,像个沉默的贴身管家。

起初,它像个蹩脚的实习生,我对着那简洁的界面,笨拙地输入上个月那模糊不清的经期起始日——大概……是15号?也可能是16号下午?我努力回忆着,仿佛在拼凑一个破碎的梦,按下“计算”键,屏幕上跳出几个冷冰冰的日期格子,标注着“易孕期”、“安全期”,我盯着那代表“安全”的绿色小方块,心里却七上八下:这玩意儿,真能信?它懂我身体里此刻正上演着怎样一出混乱的戏码吗?那些激素的潮汐,它真能隔着冰冷的屏幕捕捉到?

第一次真正“信任”它,是在一次和男友的周末短途旅行前,工具上那几天赫然是醒目的绿色“安全期”,我暗自松了口气,仿佛卸下了一个无形的包袱,轻松地收拾行李,结果呢?结果就是那趟旅行回来不到两周,我坐在马桶上,对着验孕棒上那两条清晰得刺目的红线,大脑一片空白,心脏像被一只冰冷的手攥紧,几乎无法呼吸,恐慌瞬间淹没了我——怎么会?那该死的绿色方块不是信誓旦旦保证过吗?我颤抖着手指打开那个APP,近乎疯狂地重新审视我输入的日期,才猛然惊觉:上个月那个被我标记为“大概15号”的经期,其实是在我加班到深夜、头痛欲裂的17号凌晨才真正开始的!就这短短两天的误差,它为我划定的“安全堡垒”瞬间土崩瓦解,成了最危险的陷阱,那一刻,我对着手机屏幕,第一次对这个工具产生了强烈的、近乎愤怒的怀疑——它像个不负责任的算命先生,轻飘飘一句话,却可能让我付出难以承受的代价。

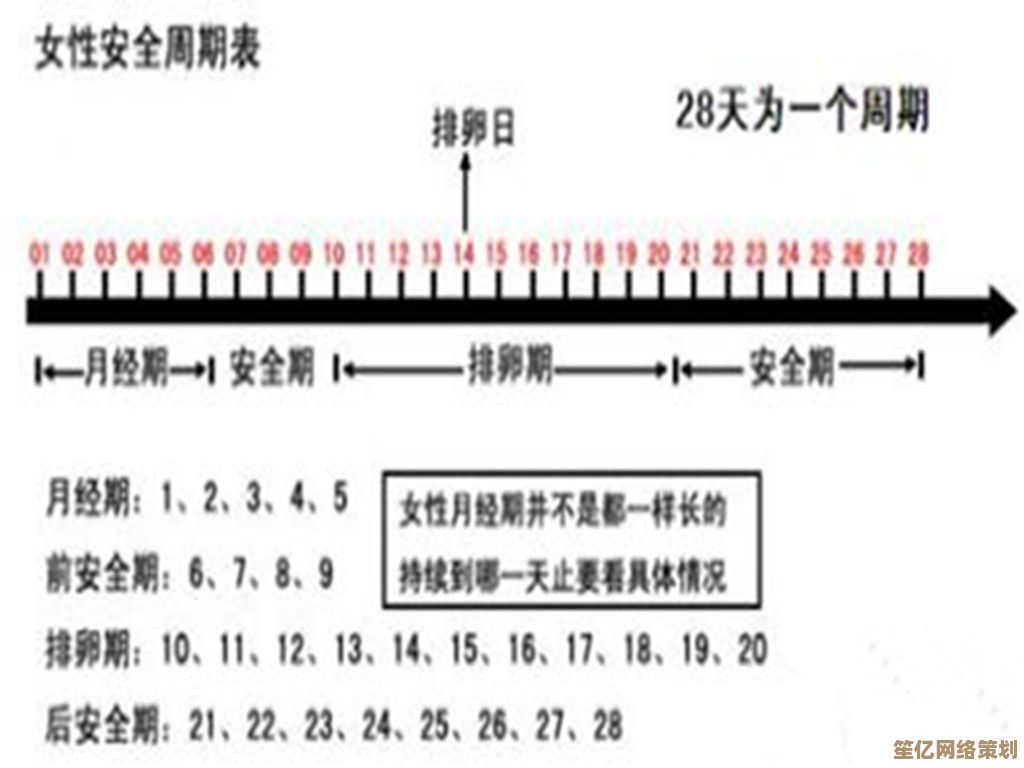

那次惊魂之后,我像个偏执的科学家,开始认真研究起这个工具背后的逻辑,原来它并非凭空捏造,核心是那几个拗口的名词:排卵日(通常在下一次月经来潮前14天左右)、卵子存活期(约1-2天)、精子存活期(在女性体内可达3-5天甚至更长),所谓“安全期”,理论上就是避开排卵日前后那几天精子与卵子可能相遇的“高危窗口”,工具所做的,不过是基于我输入的、未必精确的经期数据,套用这些生理规律进行推演,它像个刻板的会计,只认我输入的数字,却无法感知我身体内部那些微妙的、无法量化的波动——比如那个月连续熬夜赶项目带来的巨大压力,比如那场突如其来的重感冒,这些,都成了它计算模型里无法捕捉的“黑天鹅”。

我渐渐学乖了,工具还在用,但心态变了,它不再是我盲目依赖的“护身符”,更像一个需要我不断校准的、有点迟钝的“身体备忘录”,我逼着自己更细致地观察身体发出的信号:基础体温(BBT)那微妙的爬升(排卵后通常会升高0.3-0.5°C并维持),宫颈粘液那从干燥、粘稠到变得像蛋清一样透明、滑溜、可拉丝的变化(排卵期特征),甚至那说不清道不明、偶尔出现的下腹一侧轻微抽痛(排卵痛),这些细微的线索,工具无法替我感知和记录,只能靠我自己。

最讽刺的是,当我身体最需要它“预测”的时候——比如工作压力爆表、作息彻底颠倒的那几个月,我的周期乱得像一团被猫抓过的毛线,我对着APP,输入上个月那迟到了整整十天的经期日期,它沉默片刻,最终弹出一个无奈的提示:“数据不足或周期变化过大,无法提供可靠预测。” 那一刻,我竟有点想笑,看吧,它也有“死机”的时候,它并非全知全能的神谕,它只是我认识自己身体漫长旅程中,一个有时会掉链子、但仍有参考价值的同行者。

那个APP图标依然安静地躺在我的手机角落,我依然会打开它,记录下每一次经期造访的日子,像在完成一个与身体对话的仪式,但我早已明白,屏幕上那些绿色、红色的标记,不过是基于有限信息的、概率性的提示,真正的“安全”,从来不是靠一个工具就能完全锁定的,它建立在我对自己身体更深入的倾听、理解之上,建立在我对“安全期”理论局限性的清醒认知之上,更建立在无论何时都选择更主动、更可靠保护措施的责任感之上。

身体是座精密的城,激素是城中奔涌的暗河,规律与意外常在河道中交织。 那些闪烁的绿光与红光,不过是河岸上微弱的信号灯,映照出我们对自己生命密码一知半解的困境,工具提供了一种可能的路径,却无法替代我们赤足行走于自身血肉迷宫的体验,每一次经期的记录,每一次体温的测量,每一次粘液变化的观察,都是我们亲手在身体地图上刻下的坐标——模糊、易变,却无比真实。

当工具因数据不足而沉默,当预测因压力而失效,那一刻的空白恰恰揭示了最深的真相:身体从不完全臣服于算法,它只回应生活本身,我们所能做的,不过是带着对未知的敬畏,在规律的边界与意外的风暴之间,谨慎地掌舵。

本文由芮以莲于2025-09-27发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/12156.html