电脑休眠与睡眠模式的功能差异及适用场景全面解析

- 问答

- 2025-09-28 00:45:57

- 1

别让“省电”偷走你的灵感

凌晨三点,屏幕幽幽的光映着我疲惫的脸,最后一段代码即将完成,眼皮却沉重得抬不起来,我习惯性地合上笔记本盖子——那轻微的“咔哒”声,曾是我无数次安心离去的信号,第二天中午,带着咖啡因的清醒打开电脑,迎接我的却是一个冰冷的登录界面,和一片空白的代码编辑器窗口,那一刻的绝望,像一盆冷水从头浇下,我这才痛彻心扉地意识到:我误触了那个看似无害的“休眠”按钮,而不是“睡眠”,一夜的心血,无声无息地消失在硬盘的某个角落,连个错误提示都没有。

睡眠:一场随时待命的“浅度打盹”

想象一下,你只是靠在办公椅上短暂地闭目养神,耳朵还支棱着,随时能听到老板的脚步声或同事的呼唤——这就是电脑的“睡眠”模式(Sleep/Suspend),它本质上像给电脑按下了“暂停键”。

- 核心机制: 电脑进入一种极低功耗状态,但关键部件——内存(RAM)仍在持续供电,你打开的所有程序、文档、浏览器标签页,它们当前的状态和数据,都完整地保留在内存里。

- 唤醒体验: 简直快如闪电!通常只需按下电源键、敲击键盘或动动鼠标,1-3秒内,屏幕瞬间点亮,一切都恢复到你离开时的样子,浏览器标签页还在,没写完的文档光标还在闪烁,暂停的视频下一秒就能继续播放,这种无缝衔接的体验,是睡眠模式最大的魅力。

- 能量消耗: 虽然比全功率运行时低得多,但内存持续供电意味着它仍在“吃电”,只是吃得非常非常慢,对于笔记本来说,如果睡眠时间过长(比如几天),电池最终还是会耗尽,我那块老旧的笔记本电池,在睡眠状态下大概能撑个两三天吧,新机器可能更久点。

- 适用场景:

- 短时间离开: 去倒杯咖啡、开个短会、吃个午饭(半小时到几小时),回来立刻就能投入工作,效率无损,上周在咖啡馆写稿,中途出去买三明治,回来一掀盖子,文档就在眼前,思路完全没断。

- 需要频繁切换状态: 工作中需要不断查阅资料、回复消息、短暂思考,睡眠模式让你随时暂停,随时继续,丝滑无比。

- 对恢复速度要求极高: 比如正在进行线上会议、直播、或者处理实时数据流(虽然这类场景最好别睡眠,但万一需要短暂离开)。

休眠:一次彻底的“深度冬眠”

如果说睡眠是打盹,那么休眠(Hibernate)就是让电脑进入一场深沉的、几乎不消耗能量的“冬眠”。

- 核心机制: 电脑会将内存中所有当前的工作状态和数据,完整地写入到硬盘(通常是系统盘,如C盘)上一个叫

hiberfil.sys的隐藏大文件里,电脑彻底切断电源,包括内存的供电,此刻的电脑,耗电量几乎等同于完全关机。 - 唤醒体验: 唤醒时,电脑需要从硬盘上的

hiberfil.sys文件中,把之前保存的内存镜像完整地读回内存,然后恢复状态,这个过程比睡眠慢得多,感觉更像一次冷启动,可能需要十几秒甚至几十秒(取决于硬盘速度和数据量),恢复后,界面同样会回到休眠前的状态。 - 能量消耗: 几乎为零,拔掉电源适配器,笔记本休眠放上几周甚至几个月,电池电量也几乎不会下降(电池本身的自放电另说),这绝对是省电的终极形态。

- 适用场景:

- 长时间离开且无法充电: 下班时合上笔记本带回家,出差途中,或者知道接下来几天都不会用这台电脑,比如春节假期前,我会把办公室电脑休眠,确保节后回来一切如旧,不用担心插座被拔。

- 对电池续航要求苛刻: 在飞机、火车等无法充电的长途旅行中,需要最大限度保存电量给后续使用,休眠能锁住当前工作状态,同时让电池“定格”。

- 防止睡眠耗光电量导致数据丢失: 这是最关键的保险!如果你担心睡眠时间过长导致笔记本电池耗尽(比如我那次惨痛教训),休眠就是你的安全网,它把状态固化到硬盘,断电也不怕,那次之后,我出差赶稿,但凡要离开超过半天,一定手动选休眠——哪怕多等十几秒开机,也比丢稿子强百倍。

合盖、电源按钮:别让“默认”坑了你!

很多人(包括曾经的我)以为合上笔记本盖子或按一下电源按钮,效果都一样。大错特错! 这个行为具体触发睡眠还是休眠,甚至关机,完全取决于你在系统电源设置里的配置。

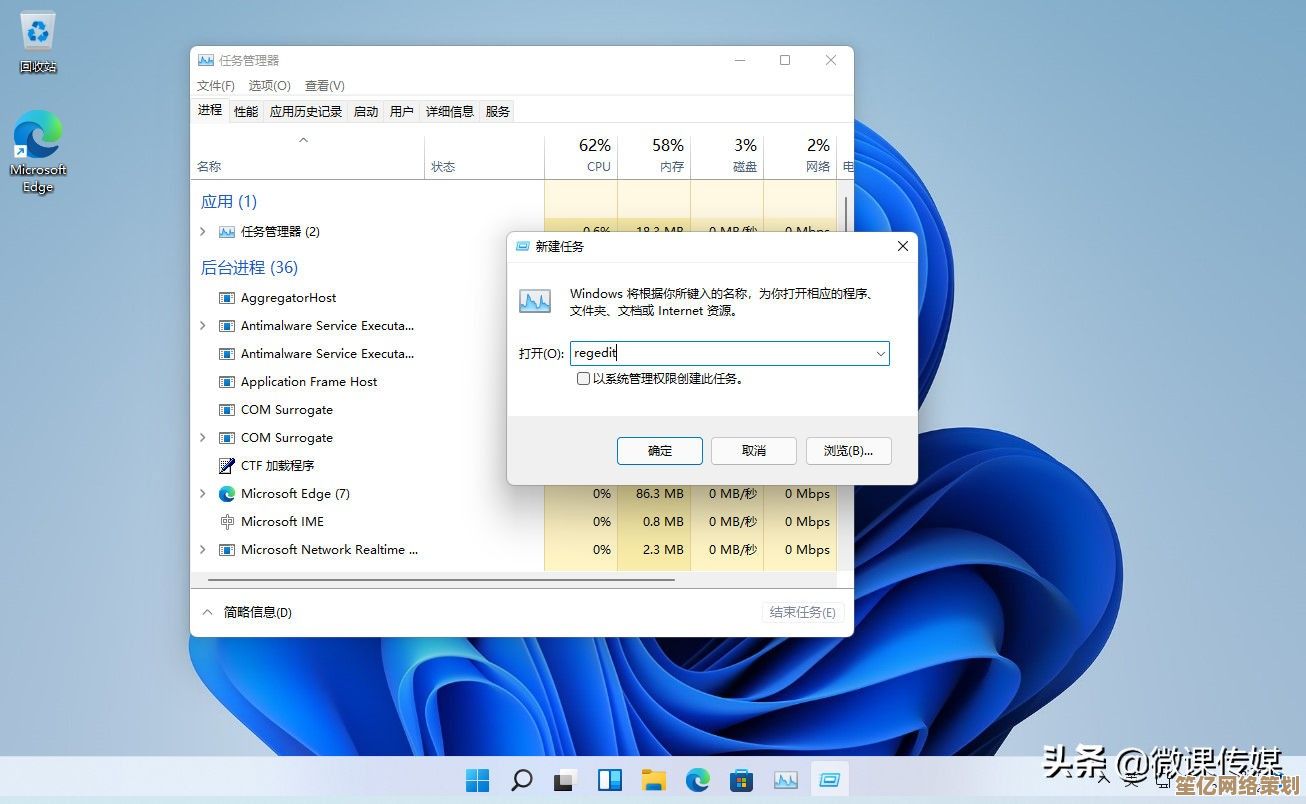

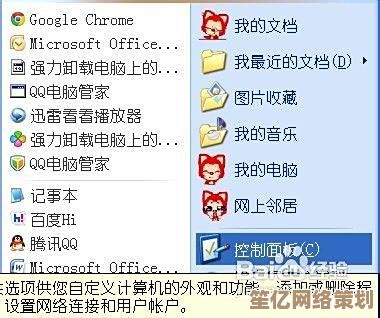

- Windows: 进入“控制面板” > “硬件和声音” > “电源选项” > 点击当前电源计划旁边的“更改计划设置” > “更改高级电源设置”,在展开的树状菜单里,重点关注:

- “电源按钮和盖子” > “合上盖子操作”:分别设置用电池和接通电源时的行为(睡眠/休眠/关机/不采取任何操作)。

- “电源按钮和盖子” > “按下电源按钮时”:同上设置。

- “睡眠” > “休眠之后”:这个设置很重要!它决定了电脑在睡眠状态下持续了多长时间后,自动转入休眠(防止睡眠耗光电池),我强烈建议设置一个合理的时间(比如2-4小时)。

- macOS: 苹果对“睡眠”的定义更宽泛,其“睡眠”模式本身就结合了类似Windows睡眠和休眠的特性(称为“安全睡眠”或“待机”),当电池电量充足时,合盖后主要保持内存供电(快速唤醒);当电池电量低到一定程度或睡眠时间很长时,系统会自动将内存内容写入硬盘并切断更多电源,唤醒时可能需要更长时间加载,用户通常无需手动选择“休眠”,系统在后台智能处理,合盖或选择“睡眠”菜单项即可。

个人血泪经验:选择比努力更重要

- “合盖即走”的陷阱: 默认设置下,很多笔记本合盖是触发“睡眠”,如果你像我一样,合上盖子就以为万事大吉,几天后才想起来打开,那电池耗尽、工作丢失几乎是必然结局。务必检查并设置好“休眠之后”的时间! 或者,对于长时间离开,养成手动选择“休眠”的习惯。

- 台式机的尴尬: 台式机用户可能觉得休眠恢复慢,不如直接关机,但如果你像我一样,桌面上常年开着十几个浏览器标签页、几个文档、聊天软件、开发环境……关机意味着明天要花大量时间重新打开和定位,这时,休眠的价值就体现了——它能完整保存这个复杂的工作现场,虽然唤醒慢点,但总比重建现场快得多,我的台式机现在就是一周休眠一次(周末彻底关机休息),平时每天睡眠。

- SSD是休眠的救星: 老式机械硬盘(HDD)做休眠的读写操作时,速度慢得让人抓狂,严重拖累恢复体验,换上固态硬盘(SSD)后,休眠的唤醒速度有了质的飞跃,虽然还是不如睡眠快,但已经完全可以接受了,强烈建议还在用HDD做系统盘的用户升级,这对整体体验提升巨大。

- 大内存的代价: 休眠文件

hiberfil.sys的大小通常等于你的物理内存大小,如果你有32GB甚至64GB内存,这个文件会占据C盘大量空间,如果C盘空间捉襟见肘,又确定自己几乎不用休眠功能,可以在管理员命令提示符下输入powercfg /h off来彻底禁用休眠(并删除该文件),但请三思,这同时也关掉了“快速启动”功能(它依赖休眠的一部分技术),并且失去了一个重要的数据安全保障。

写在最后:别让机器决定你的心血

睡眠与休眠,看似只是电源选项里两个不起眼的小按钮,却实实在在地链接着我们的工作流和数据安全,它们没有绝对的好坏,只有是否契合你当下的场景。

下次当你准备合上笔记本盖子,或者手指即将按下电源键时,不妨花一秒钟想想:

- “我只是离开一会儿,马上回来吗?”—— 选睡眠,享受秒回的畅快。

- “我要离开很久,或者这电量得撑到地老天荒?”—— 选休眠,换取绝对的安心和省电。

- “我桌面上这一摊‘烂尾楼’明天还得接着盖?”—— 休眠可能是保存复杂现场的最佳选择。

别像我一样,用丢失整夜代码的代价,才换来对这两个模式的刻骨认知,了解它们的脾气,驯服它们的力量,让机器真正成为你高效工作的助力,而不是关键时刻掉链子的“坑货”,毕竟,那些熬夜的灵感和未保存的文档,值得被更温柔地对待。

本文由酒紫萱于2025-09-28发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/12208.html