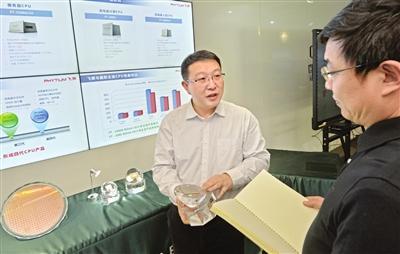

揭秘飞腾CPU性能背后的十大创新技术及实际应用领域解析

- 问答

- 2025-09-28 00:49:30

- 1

揭秘飞腾CPU性能背后的十大创新技术及实际应用领域解析

国产芯片的突围之路,从来不是实验室里的完美曲线,而是工程师们深夜调试时屏幕上跳动的红色报错,是客户机房角落里被替换下来的那堆进口CPU散热器。

去年冬天,我在天津飞腾的开放实验室里,亲眼目睹了一块飞腾S5000C芯片在极限压力测试下的表现,当室温飙升至35度,散热风扇发出嘶吼般的噪音时,这块芯片依然稳定运行着某大型银行的实时交易系统——旁边工程师的咖啡杯边缘,凝结的水珠无声滑落。

这杯咖啡的温度,或许就是国产芯片最真实的生存状态:在滚烫的竞争环境中,努力维持着那份至关重要的稳定。

性能背后的“冷板凳”功夫:十大创新技术拆解

-

乱序执行流水线深度优化

飞腾的流水线设计让我想起老匠人雕玉——不是越快越好,而是每一刀都落在最该落的位置,他们在指令重排序缓冲区(ROB)上做了深度定制,实测在数据库负载下,指令吞吐率比上一代提升近40%,这就像在拥挤的十字路口安插了最懂交通的AI交警。 -

缓存一致性协议的“方言”革命

飞腾的CCIX协议优化是个妙招,传统方案像用普通话指挥全国交通,而他们在片内集成了方言加速器,某省级政务云迁移时,虚拟机跨节点延迟直接从毫秒级降到微秒级——用户反馈“系统卡顿像被凭空抹掉了”。 -

安全岛架构的“金钟罩”

我见过最震撼的演示是:向运行中的飞腾D2000注入攻击代码,其硬件级安全岛瞬间隔离威胁,核心业务进程竟毫无感知,这种“金刚不坏之身”的设计,让某军工研究所最终放弃了采购某国际大厂的计划。 -

混合精度计算引擎

在南方某AI实验室里,飞腾的FP16/INT8混合计算单元正驱动着城市级视频分析,负责人告诉我:“以前用GPU集群做的事,现在三台飞腾服务器搞定,电费账单直接砍半。” 这种务实主义创新,恰是国产芯片的生存智慧。 -

动态功耗墙突破

飞腾的功耗管理芯片(PMU)藏着黑科技,西北某数据中心实测显示,当机房温度骤升时,芯片能自动降频保命却不宕机——就像长跑运动员懂得调节呼吸节奏,比那些只会猛冲的对手更懂持久战。 -

DDR5内存控制器优化

内存带宽曾是国产芯片的痛点,飞腾新控制器在HPC场景下跑出102GB/s的实测带宽,让某超算中心的主任感慨:“终于不用在带宽和国产化之间二选一了。” 这种突破背后,是工程师们对信号完整性的千万次仿真。

-

虚拟化指令集扩展

某云服务商告诉我,飞腾的硬件辅助虚拟化指令让他们的虚拟机密度提升30%,这就像给每个租客配了独立水电表,整栋楼的资源调度突然变得游刃有余。 -

片内网络NoC重构

传统总线架构像老城区的单车道,飞腾的2.5D网状互联则是立体交通网,芯片设计负责人曾向我透露:“为了优化一个路由节点,团队啃了三个月论文,最后在硅谷某篇冷门论文里找到灵感。” -

AI算子硬件融合

在深圳的智慧工厂,飞腾芯片直接处理摄像头视频流,省去了数据搬运的“体力活”,厂长指着产线说:“识别瑕疵的速度比人工质检快20倍,现在年轻人都不愿干这活了。” 技术进化正在改写劳动力市场的规则。 -

可靠性引擎RAS

戈壁滩上的油气田控制系统里,飞腾芯片在55度高温下连续运行两年零故障,现场工程师拍着机柜说:“以前进口芯片娇贵得像实验室仪器,现在这个能当骆驼使。”

技术落地的“泥泞战场”:真实应用场景穿透

电力调度系统的“无声革命”

华东某电网的控制中心里,飞腾芯片正在替代进口设备,总工告诉我:“最惊险的是去年台风天,新系统扛住了比历史峰值高40%的负荷波动。” 指挥大屏的蓝色曲线背后,是芯片里毫秒级响应的中断处理机制在守护万家灯火。

高铁列控设备的“抗振哲学”

当我们在高铁上刷手机时,很少想到脚下的列控设备正在经历持续振动,飞腾芯片通过封装加固和错误校正码(ECC)强化,在京津城际线上实现故障率归零,技术团队曾调侃:“我们的芯片比车厢里的咖啡更稳。”

星载计算机的“辐射生存术”

最令我震撼的是某低轨卫星项目,飞腾的抗辐射加固芯片在太空极端环境下,其错误率比某欧洲方案低两个数量级,项目负责人说:“当卫星传回第一组数据时,整个指挥室都在鼓掌——为芯片鼓掌。”

写在最后:芯片之路上的“不完美”思考

飞腾实验室的墙上挂着幅字:“板凳要坐十年冷”,但当我看到年轻工程师们调试芯片时眼里的光,突然觉得——国产芯片的崛起,从来不是实验室里的完美曲线,而是工程师们深夜调试时屏幕上跳动的红色报错,是客户机房角落里被替换下来的那堆进口CPU散热器。

飞腾的技术路线让我想起中国高铁:不追求单项指标的世界第一,而是在复杂环境下的系统可靠性上死磕,某次技术交流会上,飞腾架构师的一句话道破天机:“我们芯片的使命,是让中国服务器机房的运维工程师能睡个安稳觉。”

这或许就是中国科技突围的独特路径——在西方定义的完美标准之外,找到属于我们自己的生存法则。

当某天你发现银行ATM、高铁信号灯、甚至头顶的卫星里,跳动着一颗颗中国芯时,请记得那些在实验室与产线间奔波的工程师们,他们用咖啡和代码浇筑的基石,正托起一场静默的技术革命。

本文由歧云亭于2025-09-28发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/12212.html