相机宽容度天梯图:细节层次尽显,探索影像表现新境界

- 问答

- 2025-09-20 13:30:28

- 1

当数字传感器学会"说谎"

我永远记得第一次在Lightroom里疯狂拉高阴影、压低高光时的那种震撼——那些我以为永远丢失在纯黑或死白中的细节,竟然像变魔术一样重新浮现,那一刻我突然明白,现代数码相机最迷人的魔法不是像素数,而是这种被称为"宽容度"的隐形超能力。

宽容度是什么?一场光影的谈判艺术

宽容度说白了就是相机传感器记录明暗范围的能力,但这么解释太无聊了——我更愿意把它想象成一场相机与光线的谈判,传统胶片时代,这场谈判很粗暴:"要么高光,要么阴影,选一个吧",而现在的高端数码相机则会狡猾地说:"都给我,我全都要"。

记得去年在冰岛拍瀑布,正午阳光直射下水的反光几乎要"烧穿"我的取景器,当时用的是一台老款入门全画幅,回家修图时发现高光部分完全救不回来,像被漂白剂泡过一样,后来借了朋友的某旗舰机型重拍同样场景,天啊——那些飞溅的水珠里居然藏着彩虹!

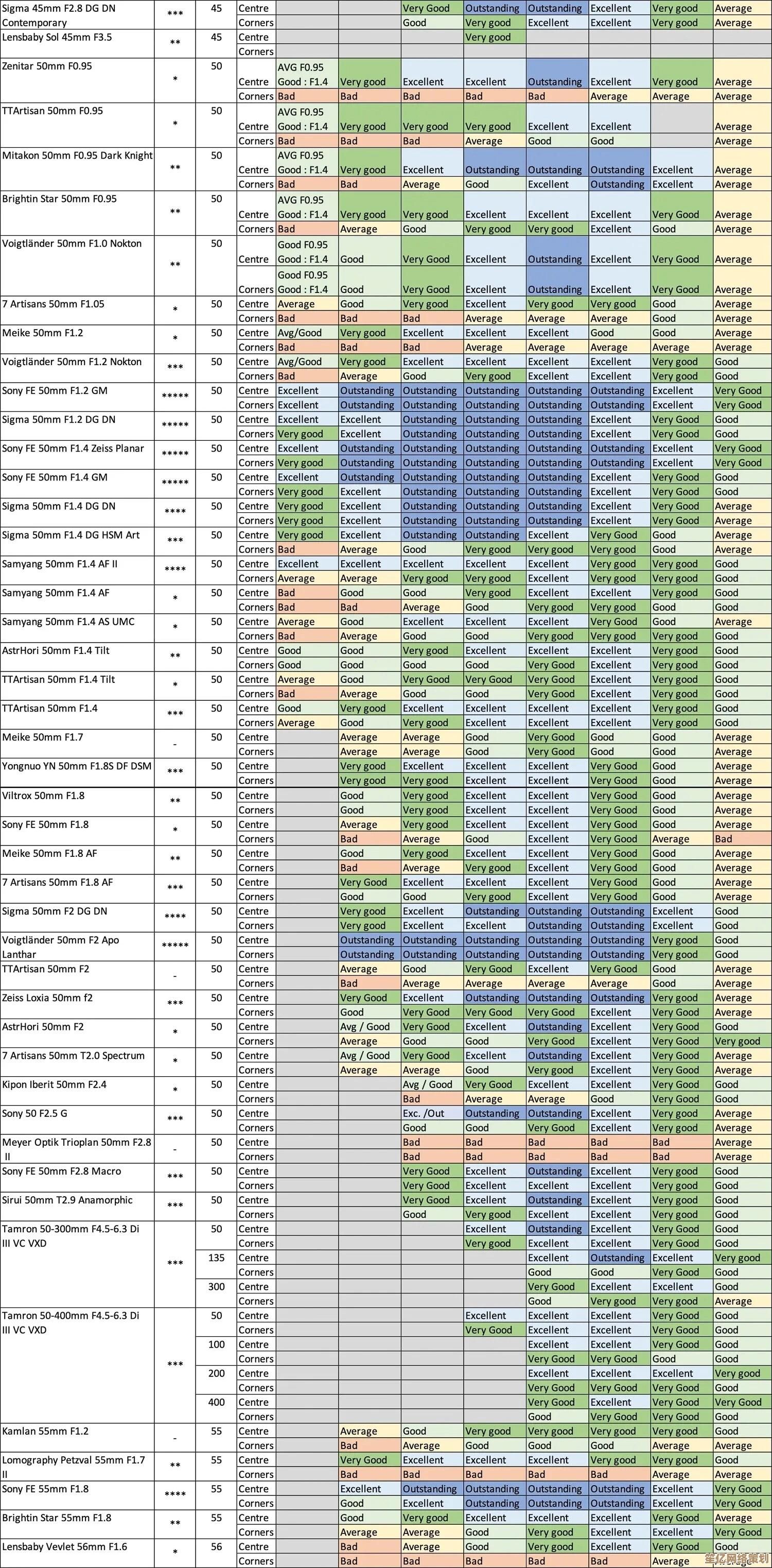

天梯图的真相:数据背后的"潜规则"

网上流传的各种宽容度天梯图看着很科学,但实际使用中我发现很多猫腻,比如某品牌相机在DxOMark上动态范围得分惊人,但实际拍摄时阴影提亮后会出现奇怪的色彩断层,这就像考试得高分但实际工作能力一般的学生——实验室数据≠真实表现。

我自己做过不严谨测试:三台不同价位相机在+5EV/-5EV下拍摄同一场景,结果很有趣,最贵的旗舰机恢复后确实细节最多,但中端机在-3EV到+3EV这个常用范围内差距并不明显,超出这个范围后,价格每高一万,可能只换来5%的画质提升——这性价比你得自己掂量。

宽容度的阴暗面:我们是否太过依赖?

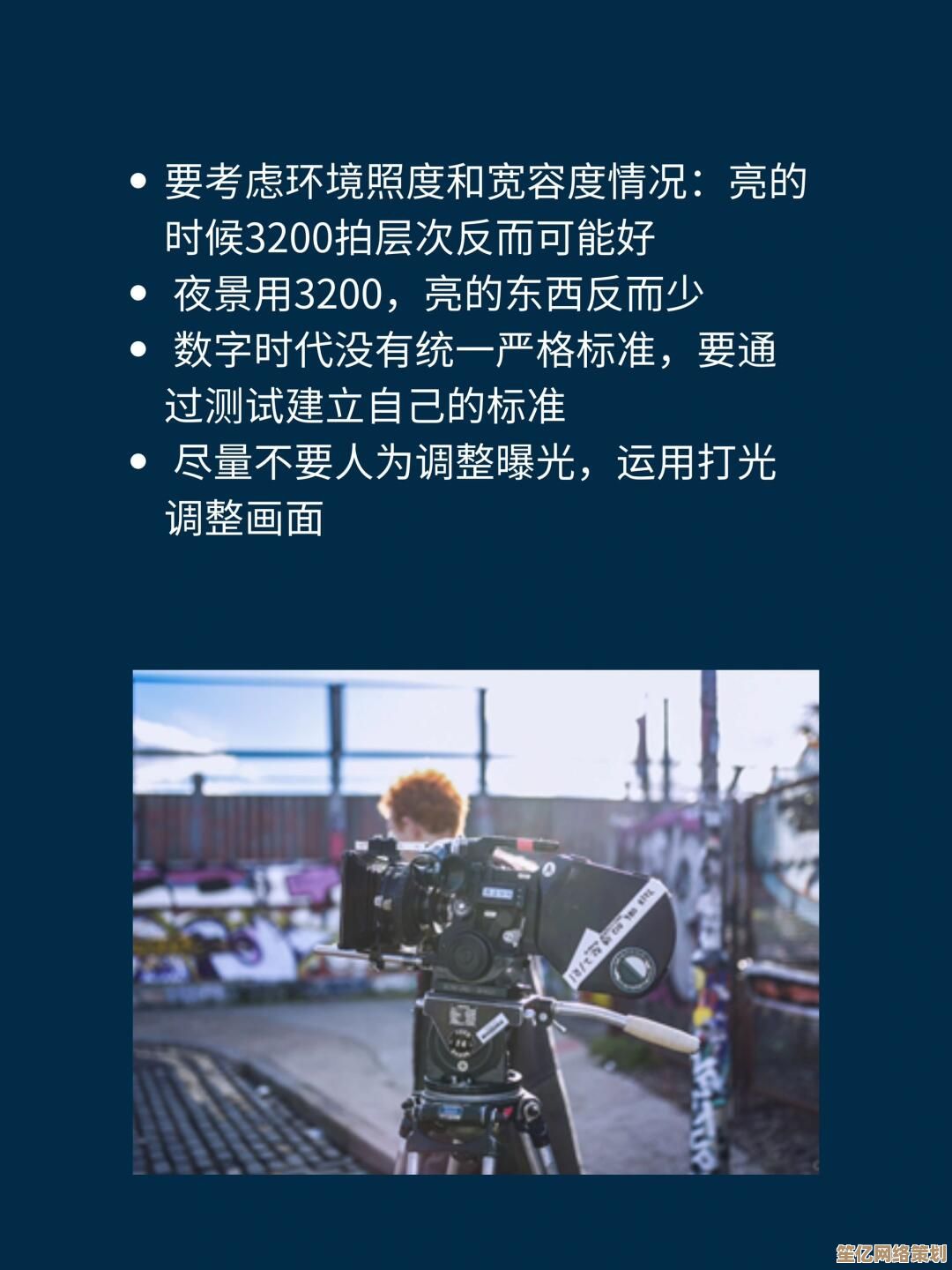

有时候我觉得现代摄影师都变成了"后期原教旨主义者",上周参加一个摄影聚会,听到有人说:"前期曝光无所谓,反正都能拉回来",这话让我后背发凉——什么时候摄影变成了Photoshop前的素材采集工作?

我认识一位坚持用中画幅胶片拍摄商业作品的摄影师,他有个观点很戳人:"数码宽容度让年轻人忘记了光的方向",确实,当我翻看自己早期依赖后期"拯救"的照片时,虽然技术上都"正确",但总少了那种光线自然流动的生命感。

实用建议:如何与宽容度和平共处

经过无数次失败,我总结出几个血泪经验:

-

不要迷信数值:14档动态范围的相机在雾霾天可能还不如12档的晴天表现

-

保留RAW就像买保险:我有次在婚礼上误设置了曝光,幸好RAW格式救回了90%的画面

-

学会"向右曝光":但不是无脑过曝,得在直方图最右侧留出1/3格余地

-

高光比场景下,与其单张硬拉,不如老实拍包围曝光

最近我在尝试一个有趣练习:故意用宽容度较差的旧相机拍摄,强迫自己回到"精确曝光"的基本功,意外的是,这些限制反而让我的照片有了更强烈的光影个性——就像用钢笔写字比用可擦笔更让人专注一样。

说到底,宽容度只是工具,不是目的,当我们的注意力从"能记录多少"转向"该记录什么"时,或许才是真正开始摄影的时候,下次当你面对那些令人眼花缭乱的宽容度天梯图时,不妨问问自己:我需要的是实验室里的冠军,还是能帮我讲好光影故事的伙伴?

本文由瞿欣合于2025-09-20发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/4363.html