深入解读sv在不同场景下的具体定义与实际用途

- 问答

- 2025-10-14 09:00:12

- 1

哎呀 这个话题其实挺有意思的,SV这个词吧,在不同地方晃悠的时候 意思能差出十万八千里,我第一次被它搞懵是在做设计稿的时候,同事突然说“这个SV值调大点”,我愣是盯着屏幕想了半天——是饱和度?还是版本号?

后来才发现 人家说的是“Stroke Width”,描边宽度,但转头做数据报表,分析师嘴里的SV又变成了“Sample Variance”(样本方差),你看 同一个缩写,在设计师眼里是视觉细节,到数据领域就成了统计概念,这种分裂感让我觉得 语言真是个滑溜溜的家伙。

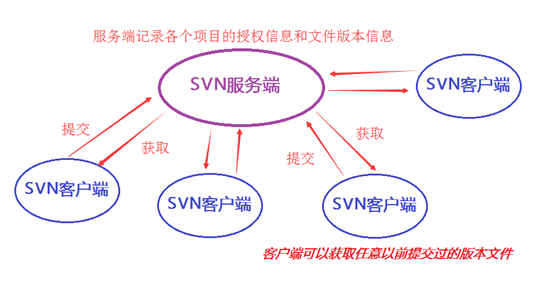

SV最让我头疼的是在系统设计里,上次和后台开发对接,他们文档里满屏的“SV”指向的是“Service Version”(服务版本),而测试同学插了句“这部分的SV覆盖率不够”,我差点以为在聊版本管理,结果人家说的是“Software Verification”(软件验证),当时会议室里那种微妙的尴尬 嗯 你懂的,就像鸡同鸭讲。

不过慢慢我发现,这种歧义反而成了团队沟通的“校验机制”,现在每次听到SV,我会下意识反问:“您刚说的SV是指...?” 这个习惯意外避免了很多误解,就像上周排查故障,运维说“SV异常”,我多问了一句,果然他指的是“Server”(服务器)的负载波动,而不是我们最初以为的服务版本问题。

有时候觉得 SV像块橡皮泥,在不同人手里捏出不同形状,程序员可能第一反应是“Supervisor”(监控进程),电气工程师会想到“Supply Voltage”(供电电压),而搞人力资源的... 哦 他们可能根本不用这个词,这种专业壁垒造成的语言碎片化,反而让跨领域协作变得像猜谜游戏。

但换个角度想,这种模糊性是不是也在逼着我们更仔细地倾听?就像我导师常说的,“术语听不全 不如去搬砖”,虽然原话更粗鲁些... 但理是这么个理,现在遇到这类缩写,我甚至会刻意在笔记里记录不同场景下的含义,积攒多了反而成了团队里的“术语翻译器”。

嗯 可能语言本来就不是非黑即白的,就像SV这个缩写,它的实用价值恰恰在于——当你意识到它有多义性时,才会真正开始理解对方所在的语境,这比死记硬背定义要有趣多了。

本文由召安青于2025-10-14发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/25084.html