M1芯片在天梯图排名中的顶尖性能与技术优势解析

- 游戏动态

- 2025-10-14 11:06:24

- 1

说起M1芯片 我第一反应其实是...它刚发布那会儿 我正盯着电脑看直播 手里还端着半凉的咖啡,当时就在想,苹果这次是不是又玩什么营销噱头?毕竟“自研芯片”这词儿 听多了也就麻木了,但后来看到第一批实测数据弹出来的时候 我差点把咖啡洒在键盘上——这玩意儿 好像真的不太一样。

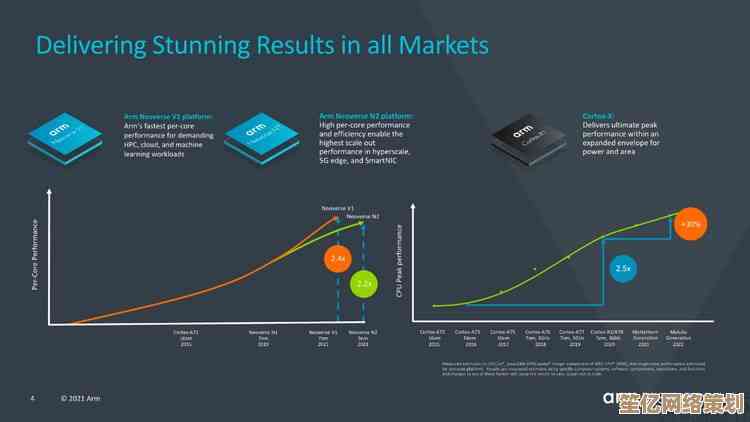

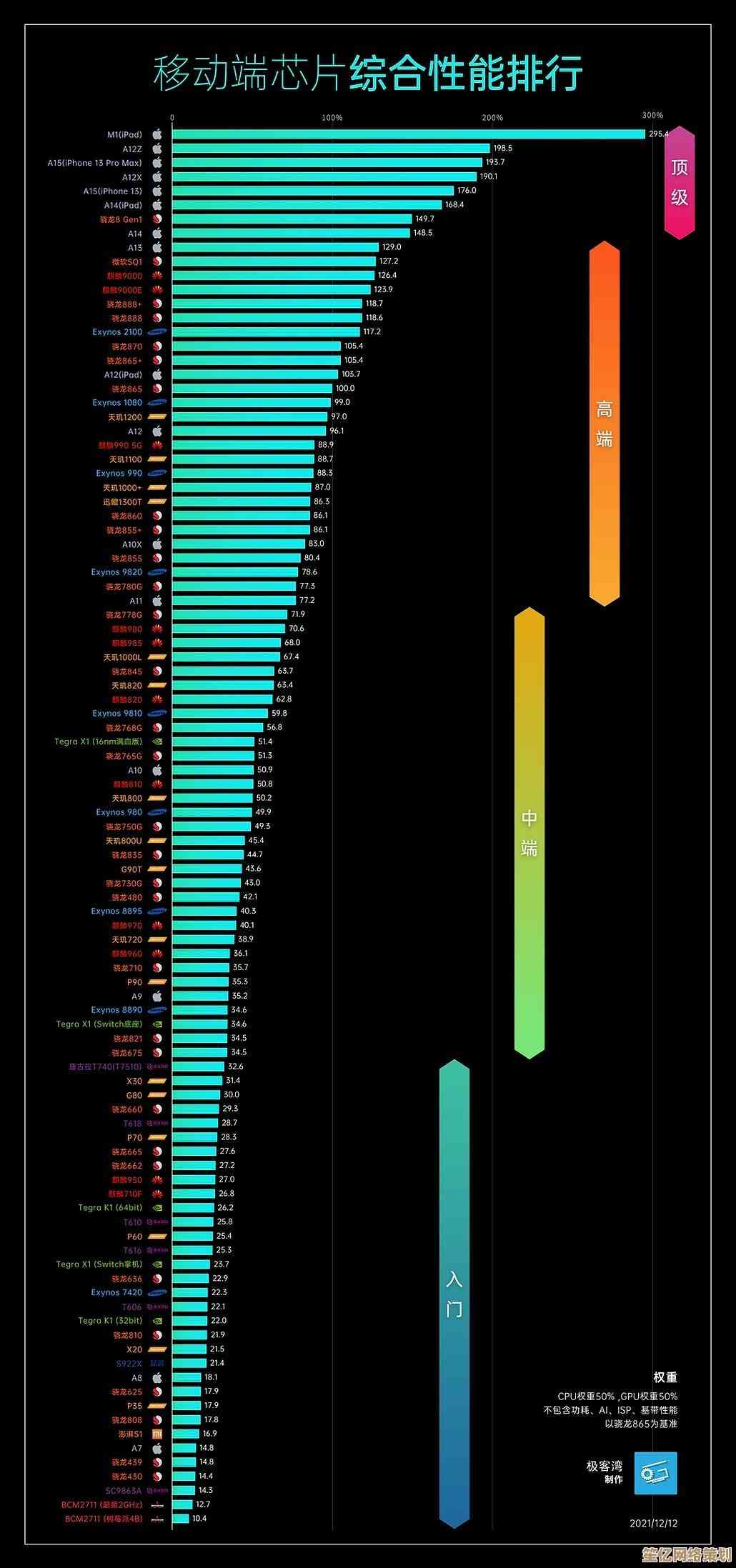

你去看那些天梯图排名,M1和M1 Pro、Max们总是挤在顶部那一小撮位置 跟英特尔、AMD的老将们挤在一起 但它的位置很微妙...它不是单纯靠暴力堆核心数冲上去的 更像是个练过轻功的 在功耗和发热的钢丝上跳得特别稳,有时候我甚至觉得 那些排名图表本身就不太公平——它们习惯用多线程跑分去衡量“性能” 但M1的强项恰恰是...你插着电和用电池时候的表现 几乎没差别,这种“稳定” 很难在一条陡峭的曲线里被完全表达出来。

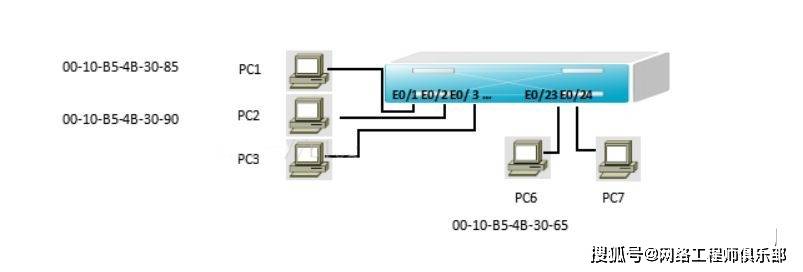

它的技术优势 如果硬要拆解 我觉得最先要提的是那个“统一内存架构”,这词听起来特工程 但说白了就是CPU、GPU和其他核心都能直接访问同一块内存 不用来回拷贝数据,这就像...厨房里所有人共用一个大料理台 而不是每人守着小砧板切完再传递 省掉了太多不必要的奔波,尤其是处理4K视频或者大型图纸时 那种延迟的降低是能“感觉”到的——不是跑分数字 是鼠标拖动预览窗口时那种丝滑的跟手度,这架构也带来些麻烦 比如内存不能后期升级 一开始选错就挺头疼的...但这种设计上的激进 确实换来了效率的质变。

还有那个苹果一直吹的“能效比”,我自己的体验是 用M1的MacBook Air写稿子 一整天下来根本不用找电源 甚至风扇声都听不见——因为它根本没风扇,这感觉挺神奇的 明明性能足够应付我同时开十几个网页、写作软件再加音乐播放 机器却安静得像块压泡面的板砖,后来我拆解过一些评测数据 发现M1在低负载下的功耗控制几乎变态...待机时功耗可以压到毫瓦级别 这背后是芯片里那些协处理器的功劳:专门处理视频编码的、管理安全性的、甚至分析麦克风输入的“听写单元”...各司其职 所以主核心可以经常打盹,这种“精细分工”的思路 比单纯把CPU主频拉高要聪明得多。

当然M1也不是完美 比如刚上市时很多软件还没适配 用转译运行总会出些小毛病...我遇到过Photoshop某个滤镜闪退 也遇到过某个游戏贴图错误,但苹果厉害的地方在于 生态推进速度快得吓人 半年后大部分问题就消解了,现在想想 这种阵痛可能也是技术换代必然的代价吧。

有时候我会觉得 天梯图这种线性排名 其实掩盖了M1最核心的突破:它不是要当个“跑分冠军” 而是重新定义了“够用”的边界,在同样的电量下 它能完成的任务量远超x86对手;在同样的性能释放时 它的发热和噪音又低一个量级,这种平衡感 很难用单一分数衡量,就像很多人吐槽M1的极限性能不如某些高端显卡 但...有多少人真的需要时刻满载渲染8K视频?对大多数用户而言 那种“随时可用、始终流畅”的体验 反而更珍贵。

说到这里 我突然想起一个细节:M1的芯片面积其实比同期英特尔芯片小不少 但晶体管密度更高,这有点像...把一座城市的公共设施全部立体叠放 而不是平铺开 所以通勤距离短了 效率自然上来,当然这种设计对散热提出高要求 但苹果用金属外壳辅助散热 也算取巧了。

最后扯点感性的...M1的成功 或许不只是技术上的胜利,它推出的时候 正好赶上全球远程办公潮 很多人突然意识到“长续航”和“安静”有多重要,而苹果踩准了这个节点 用一款能塞进超薄机身却仍有台式机级性能的芯片 打了场漂亮的差异化战争,所以你看天梯图时 别光盯着顶点那几个名字 还得想想它们为什么能站在那儿——技术优势的本质 是精准抓住了用户自己都没明确说出的需求。

现在M系列已经出到M3了 性能更强 但M1那种初代带来的震撼感 反而更让人怀念,它就像第一个证明“手机能触屏”的iPhone 或许后来者更强大 但突破边界的那一步 总是带着点生涩却耀眼的独创性。

本文由务依丝于2025-10-14发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/25217.html