借助Eclipse工具优化代码结构以实现长期可维护性

- 游戏动态

- 2025-10-11 09:45:21

- 1

哎,说到代码维护这事儿,我可太有感触了,刚接手一个老项目时,那代码库简直像个塞满杂物的老阁楼,找个东西得翻半天,改一行代码都心惊胆战,生怕哪根线头一扯,整个系统就垮了,后来我算是明白了,写代码不光是实现功能,更是在“盖房子”,得考虑以后怎么“装修”和“维修”,Eclipse这个老伙计,别看它年纪大,里头还真藏了不少能帮我们把代码结构理顺的宝贝。

别急着写,先“看透”它:利用项目视图和调用层级

我有个坏习惯,一上来就爱扎进代码里猛写,后来学乖了,动手前先在Eclipse的Package Explorer和Type Hierarchy里泡一会儿,这就像装修前先看房屋结构图,特别是“Open Call Hierarchy”(Ctrl+Alt+H),它能让你看清一个方法到底被谁调用了,有一次,我想删一个看似没用的工具方法,结果用这个功能一查,好家伙,在某个角落的单元测试里还被依赖着,差点就酿成事故。

这种“俯瞰视角”能帮你避免很多想当然的错误,有时候你以为的“冗余”,可能只是你没看到它隐形的连接线。

重构不是蛮干,是“外科手术”:Eclipse重构工具的精髓

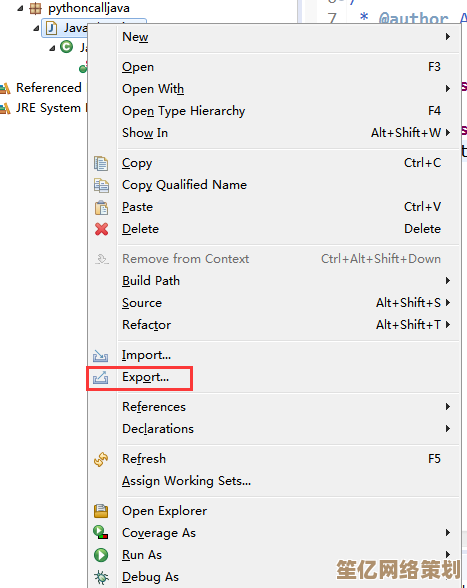

Eclipse的重构功能,用好了真是四两拨千斤,但很多人只用“重命名”(Alt+Shift+R),这其实只是皮毛,我真正觉得厉害的是“提取方法”(Alt+Shift+M)和“内联”(Alt+Shift+I)。

记得有一次,我面对一个几百行的业务方法,逻辑缠得像一团乱麻,我当时的做法不是重写,而是一点点“拆解”,用“提取方法”,把一小段清晰的逻辑(比如验证用户权限的代码)抽成一个独立方法,这个过程有点像玩解谜游戏,每抽离出一块清晰的积木,心里的成就感就多一分,抽离后,主方法瞬间清爽了,变成了一个描述“做什么”的清单,而具体“怎么做”的细节都隐藏在了那些小方法里。

但这里有个个人心得:别抽取得太碎,我有次走火入魔,恨不得每个三行的循环都抽成一个方法,结果代码变得跳来跳去,阅读流反而被打断了,提取的粒度很重要,最好是一个有明确语义、能用一个好名字概括的逻辑块。

让“坏味道”无处遁形:代码质量分析

Eclipse的代码分析警告,以前我觉得烦,总想关掉,现在却把它当成一个总在提醒我的“诤友”,那些黄色的警告和红色的错误,其实就是“代码坏味道”的警报。

它提示“方法参数过多”,我就会反思,是不是应该把这些参数封装成一个值对象?它提示“类型转换不安全”,我就会想,是不是设计上就有问题,导致了不必要的类型判断?这种即时反馈,能逼着你在编码时就开始思考结构问题,而不是等代码腐烂到一定程度再去做大手术。

被忽视的利器:使用任务标签(Task Tags)和本地历史

这是个特别小的功能,但对我这种记性不好的人帮助巨大,在代码注释里写上// TODO 或者 // FIXME,Eclipse会在Task视图里帮你集中管理,这相当于在复杂的代码迷宫里贴上了便利贴,提醒你哪里还有未完成的工作或已知的缺陷。

更神奇的是“本地历史”,有时重构到一半,发现新思路还不如旧的好,但又回不去git上一个完整的提交点,这时候右键文件,“Compare With -> Local History”,能看到Eclipse自动保存的本地变更记录,像坐上了时光机,可以找回几个小时前某个瞬间的代码状态,这给了我很大的安全感,让我敢于进行更大胆的重构尝试。

最后一点不成熟的思考

工具终究是工具,Eclipse给了我们一套精良的“手术刀”,但判断何时下刀、切哪里,还是得靠我们自己,有时候过度优化、为了结构而结构,反而会引入不必要的复杂性,我现在会问自己:这样改,是让下一个读这段代码的人(很可能就是三个月后的我自己)更容易理解,还是更困惑了?

代码结构的优化,本质上是一种沟通,是与未来维护者的一种对话,Eclipse帮我们把这对话变得清晰、有条理,这个过程永远没有终点,总会有更好的方式,但这不就是我们这行既让人头疼又迷人的地方吗?行了,就唠到这儿吧,我得去对付另一个“老阁楼”了。

本文由世芊芊于2025-10-11发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/23784.html