探索M4A音频格式:全面解析其技术特性与日常应用

- 问答

- 2025-09-30 15:54:37

- 2

探索M4A音频格式:我的音频折腾小史与一点冷思考

那天晚上,我窝在沙发里,手指在旧硬盘里乱翻,一个标注着“2012年最爱”的文件夹跳出来,点开,熟悉的旋律却死活不肯出声——文件后缀赫然是“.m4a”,我的老播放器瞪着它,像在看天书,那一刻,我忽然意识到,这个苹果系“亲儿子”格式,早已悄悄渗透进我的数字生活,而我竟对它如此陌生。

撕开包装纸:M4A到底是个啥?

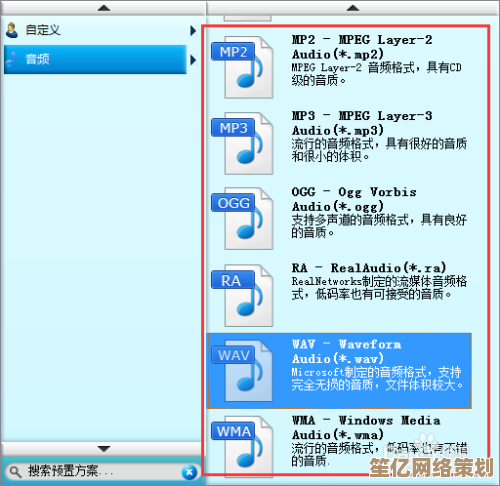

别被后缀名唬住,本质上,M4A就是个“盒子”(MPEG-4 Part 14容器),里面装着压缩过的音频数据,它最亲密的伙伴是AAC(Advanced Audio Coding)编码,如果说MP3是粗犷的压缩饼干,那AAC就是更精巧的压缩算法,在相同甚至更低的比特率下(比如常见的128kbps),AAC能保留更多高频细节和整体丰满度,我常和朋友打比方:同样一首交响乐,MP3版本可能像隔着一层毛玻璃听,而AAC/M4A则像是擦干净了玻璃——细微的三角铁敲击声都清晰可辨。

这盒子也能装别的“货”,比如苹果无损(ALAC),但那又是另一个追求极致音质的故事了,日常我们撞见的,九成九是AAC芯的M4A。

我的M4A修罗场:便利与抓狂一线之隔

- 苹果生态的“空气”:这绝对是M4A的主场,从iTunes Store买歌?默认M4A,iPhone录音?默认M4A,用库乐队导出个小样?还是M4A,它像呼吸一样自然存在于苹果设备间,AirDrop秒传,iCloud无缝同步,这种丝滑,确实让人上瘾,我的MacBook里存着几百首早年从iTunes买的M4A,换了几代设备,它们始终“即点即播”,忠诚度满分。

- 跨平台的“小别扭”:一旦离开苹果花园,故事就变了调,去年心血来潮整理老歌,想把一些珍藏的M4A现场录音刻成CD在车上听,结果我那台“老古董”车载CD机直接装聋作哑,无奈祭出格式工厂转换,选MP3时手一抖,码率调低了点,导出来一听,鼓点的力度生生被削掉一截,心疼得直抽气,还有一次给用安卓机的朋友传一个采访录音的M4A文件,他折腾半天装了个第三方播放器才搞定,微信里飘来一句:“你们苹果党真是麻烦…” 场面一度尴尬。

- 流媒体的“隐形盔甲”: 后来才知道,像Spotify、Apple Music这些平台,传输时大量使用AAC编码(虽然用户看到的可能不是.m4a后缀),高效的压缩让它们在移动网络下也能流畅播放较高品质的音乐,流量和音质之间取得了不错的平衡,怪不得我用流量听歌时,很少遇到卡成PPT的情况。

关于兼容性,我的血泪顿悟

那次刻CD失败后,我算是彻底明白了:M4A的普适性,远没达到MP3那种“地球人都认识”的级别。 尤其在老旧硬件、专业音频设备(比如一些录音笔、简易调音台)或者某些“固执”的软件环境里,它很可能吃闭门羹,所以我现在养成了个习惯:如果文件需要“行走江湖”,面对未知的播放环境,MP3 依然是最稳妥的“世界语”,或者,干脆提前用像万兴优转这样的工具转个档备着,虽然麻烦点,但总比关键时刻抓瞎强,这大概就是数字生活的某种冗余备份智慧吧。

尾声:格式的围城与我的和解

回看硬盘里那个沉默的“2012年最爱.m4a”,我最终没把它转成MP3,我找了个支持它的播放器,让那些年的声音重新流淌出来,M4A就像技术世界里一个带着鲜明印记的齿轮,高效、优质,在特定生态里如鱼得水,却也画下了无形的边界,它让我更清楚地看到,没有完美的格式,只有是否契合的场景和需求。

也许有一天,AAC/M4A会像当年的MP3一样真正一统江湖?谁知道呢,至少现在,我学会了在“丝滑”和“普适”间掂量,在享受苹果生态便利的同时,也默默在网盘里存好一份MP3备份——这大概就是数字时代普通人的一点小世故吧,毕竟,谁也不想再经历一次音乐在回忆里“哑火”的夜晚了。

本文由盘雅霜于2025-09-30发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/14938.html

![[ASDA]为您精打细算,超值优惠让购物既经济又安心无忧!](http://waw.haoid.cn/zb_users/upload/2025/09/20250930174017175922521753570.png)