从性能天梯看AMD与英特尔:处理器领域的巨头之争与未来走向

- 问答

- 2025-09-30 17:30:34

- 2

从性能天梯看AMD与英特尔:处理器领域的巨头之争与未来走向

每次装机前,我总会习惯性地打开那个熟悉的性能天梯图网站,密密麻麻的处理器型号沿着Y轴向上攀升,像一张残酷的登山者成绩单,就在五年前,AMD的芯片还蜷缩在半山腰,而英特尔的名字则傲慢地盘踞在顶端——那时我帮表弟装的第一台锐龙主机,机箱里那个原装散热器的呼啸声,至今想起来还像直升机在耳边盘旋。

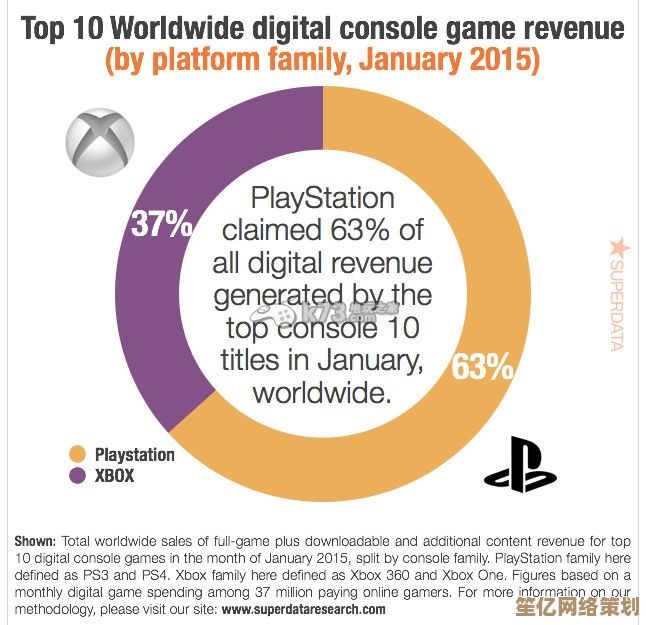

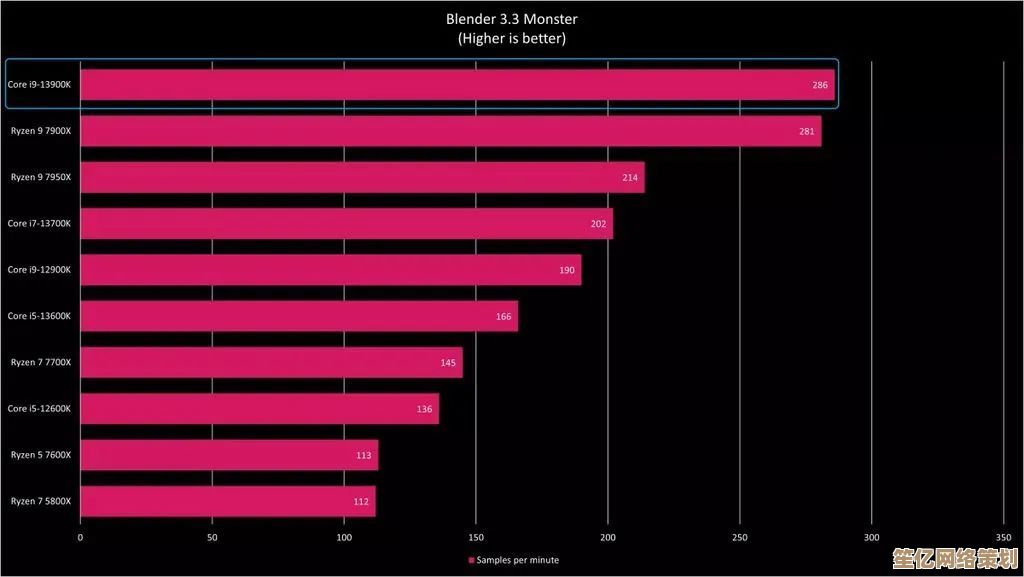

天梯图上的生死时速

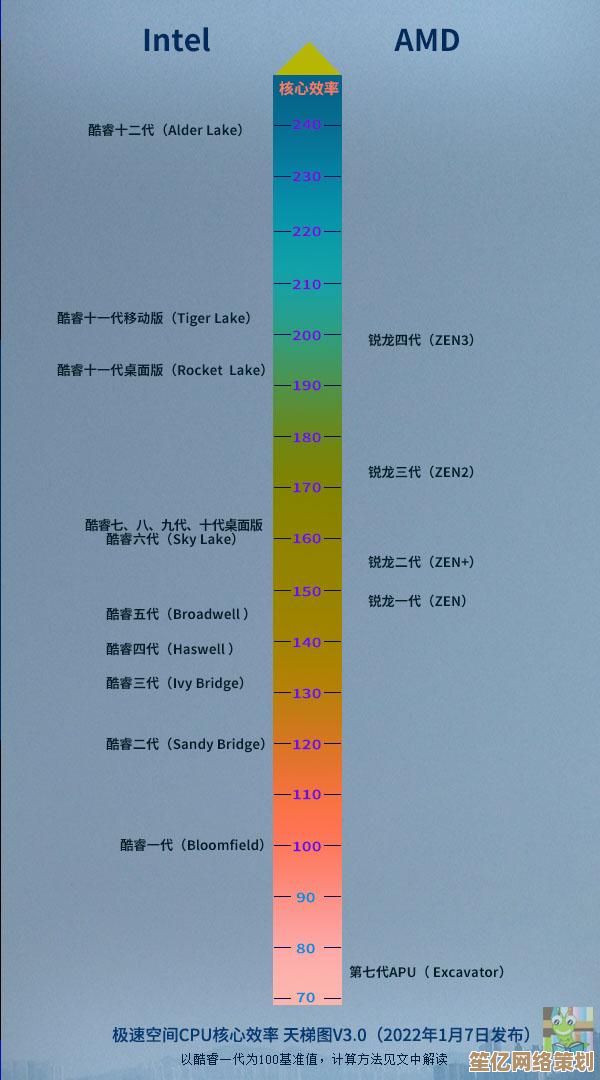

性能天梯图从不撒谎,当2017年第一代锐龙处理器突然将多核性能的标尺向上猛推一截时,英特尔标志性的“挤牙膏”策略在图表上裂开一道刺眼的断层,我记得当时贴吧里有人把i7-7700K和R7 1700的渲染测试对比图甩出来,蓝色阵营的沉默震耳欲聋,真正的转折点在2020年,锐龙5000系列凭借Zen3架构直接捅穿了游戏性能的天花板,当R9 5950X在天梯图顶端与英特尔旗舰平起平坐时,电脑城里装AMD的机器突然不再需要额外解释“为什么选这个”。

英特尔的反击带着金属摩擦的焦灼感,12代酷睿的混合架构像一场豪赌——性能核(P核)与能效核(E核)的排列组合让天梯图首次出现“同代多梯队”的奇观,我至今记得首发评测时,12900K在视频导出测试中一骑绝尘,但某些老游戏里E核调度混乱导致的卡顿,又让评论区吵翻了天,这种撕裂感甚至延续到去年:朋友新买的i9笔记本跑分惊艳,却在处理简单文档时风扇狂转,他苦笑着对我说:“这U像人格分裂。”

战场之外的硝烟

竞争早已溢出跑分软件的战场,去年帮学妹挑笔记本时深有体会:同样标着“高性能轻薄本”,AMD机型往往能多扛两小时续航,这背后是台积电5nm工艺对英特尔Intel 7(10nm)的能效碾压——芯片战争本质上是晶圆厂的军备竞赛,更讽刺的是,当英特尔艰难推进自有晶圆厂转型时,AMD却轻装上阵押注台积电先进制程,把晶圆厂这个“重资产包袱”变成了战略灵活性的跳板。

接口更迭则是另一场用户噩梦,英特尔LGA 1700接口仅维持两代就传出更换消息,而AM4接口从2016年锐龙初代撑到2022年的Zen3,主板厂商甚至为300系老主板魔改支持新CPU,我的B450主板历经三代锐龙升级,省下的钱足够买一块高端固态硬盘,这种升级弹性像慢性毒药,悄悄改变着消费者的忠诚度坐标。

迷雾中的处理器未来

当最新天梯图开始用特殊符号标注“AI加速性能”时,战争已进入新维度,英特尔Meteor Lake的NPU单元与AMD Ryzen AI在本地化大模型运行上较劲,跑分项目里新增的UL Procyon AI测试像一张陌生的考卷,可当我实际体验Copilot+PC的实时字幕翻译时,风扇的突然咆哮又让人怀疑:这些炫技是否值得牺牲半部电影的续航?

更深的忧虑来自架构本身,英特尔酷睿Ultra与锐龙9000系列不约而同强化小核集群,我的剪辑软件时间线预览确实更流畅了,但后台杀进程的误伤率也显著上升,这种“核心过剩”的奢侈烦恼,像在为尚未到来的应用场景提前囤积弹药,而ARM阵营的阴影正在逼近:当看到骁龙X Elite在Geekbench多核测试中逼近移动端HX处理器,我意识到X86的护城河正在被重新丈量。

本文由凤伟才于2025-09-30发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/15007.html