电脑背景:深入解析数字化界面背后的科技美学与未来趋势

- 问答

- 2025-09-30 17:37:22

- 1

当电脑背景成为情感与未来的画布

我至今记得第一次在Windows XP上看到那片“Bliss”草地的震撼——原来电脑可以不只是灰蒙蒙的DOS命令行,它竟能如此温柔,那时我蜷缩在吱呀作响的旧木椅上,指尖笨拙地敲击着滚轮鼠标,浑然不知那片蓝天绿草正悄然改写我对冰冷的金属机器的认知。

从静态到呼吸:背景的科技美学进化史

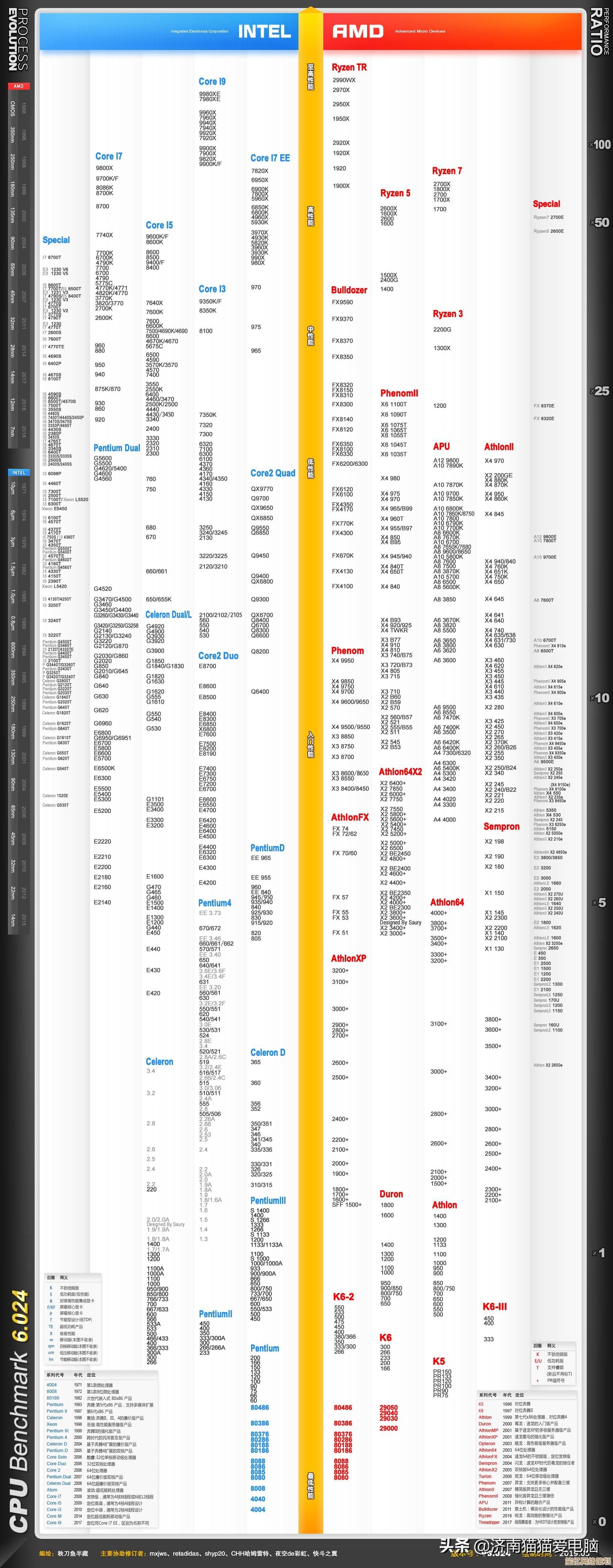

早期的电脑背景是像素的堆砌,如同数字时代的蒙德里安格子画,Windows 3.1的“云图”壁纸曾让我误以为天空就该是256色的马赛克拼图,美学?那时更多是功能性的妥协。

转折发生在苹果的Mac OS X,当“美洲狮”系统里那片动态沙漠在黄昏中缓缓铺展,沙粒随鼠标移动泛起微光,我第一次感受到界面竟能拥有呼吸感,这并非单纯技术炫技——苹果用实时渲染将冷硬的代码转化为可感知的昼夜节律,屏幕从此有了心跳。

动态壁纸的狂欢在Wallpaper Engine上达到极致,我曾沉迷于一个东京雨夜场景:霓虹在湿漉漉的玻璃上晕染,雨滴轨迹随系统资源占用率变化而加速或凝滞,深夜写代码时,那些滑落的“雨水”仿佛在替我流泪——科技美学在此刻奇妙地转化为情感容器。

未来画布:当背景成为空间入口

我们正站在界面革命的悬崖边,Vision Pro的登场让我惊觉:电脑背景即将挣脱屏幕的物理囚笼,在苹果演示中,用户抬手将雪山“钉”在客厅墙面,数字景观第一次拥有了空间坐标,这不再是“背景”,而是可穿行的环境。

更隐秘的变革在交互层酝酿,我测试过某实验性壁纸引擎,它能通过摄像头捕捉我的面部微表情——当我因代码报错皱眉时,壁纸的星云骤然坍缩为黑洞;而当我终于解决bug长舒一口气,黑洞又迸发为超新星爆发,这种生物识别反馈让界面从“被观看者”蜕变为“共情者”。

生成式AI则彻底炸毁了创作的边界,MidJourney用户“Echo”用自己十年间的日记训练模型,生成了会随真实天气与情绪变化的抽象壁纸,暴雨天壁纸涌动着靛蓝漩涡,晴日则铺满蜂蜜色的几何光斑——她的数字自传在屏幕上无声流淌。

焦虑与悖论:美丽背后的技术阴影

科技美学也有其阴影,当我的MacBook Pro为渲染4K粒子壁纸而风扇狂啸时,那份“美”瞬间变得沉重,动态壁纸的算力消耗与环保议题形成刺眼悖论——我们追求视觉愉悦,却可能让地球多喘一口气都艰难。

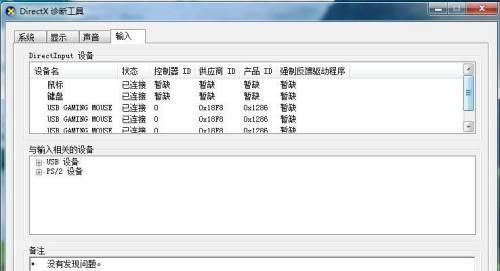

更深的焦虑来自隐私,某款热门壁纸应用被曝暗中扫描用户本地文件,只为“个性化推荐”,当壁纸能感知你的情绪、位置甚至生理数据,我们是否正亲手为全景监狱绘制墙纸?

我的像素信仰

深夜赶稿时,我仍常切回那个朴素的纯黑背景,但我知道,未来的界面必将更“贪婪”——它要吞下现实世界的光影,消化我们的情绪波动,最终吐出高度定制的数字宇宙。

或许某天,脑机接口会让我们直接用梦境生成壁纸,那时办公室隔间里的打工人,抬头就能看见自己潜意识里的热带雨林或星际尘埃,谁知道呢?当技术足够透明,美学便成为生存本身。

电脑背景早已不是桌面的装饰画,它是我们与技术关系的隐喻,是数字灵魂的镜子,更是人类在比特之海中试图抓住的那一片确定性的岛屿——哪怕这岛屿,正随着潮汐不断改变形状。

本文由邝冷亦于2025-09-30发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/15012.html