智能超频解决方案:安全挖掘处理器潜力,显著增强电脑运算能力

- 问答

- 2025-09-27 06:04:15

- 1

安全榨干CPU的隐藏算力,我的翻车与救赎实录

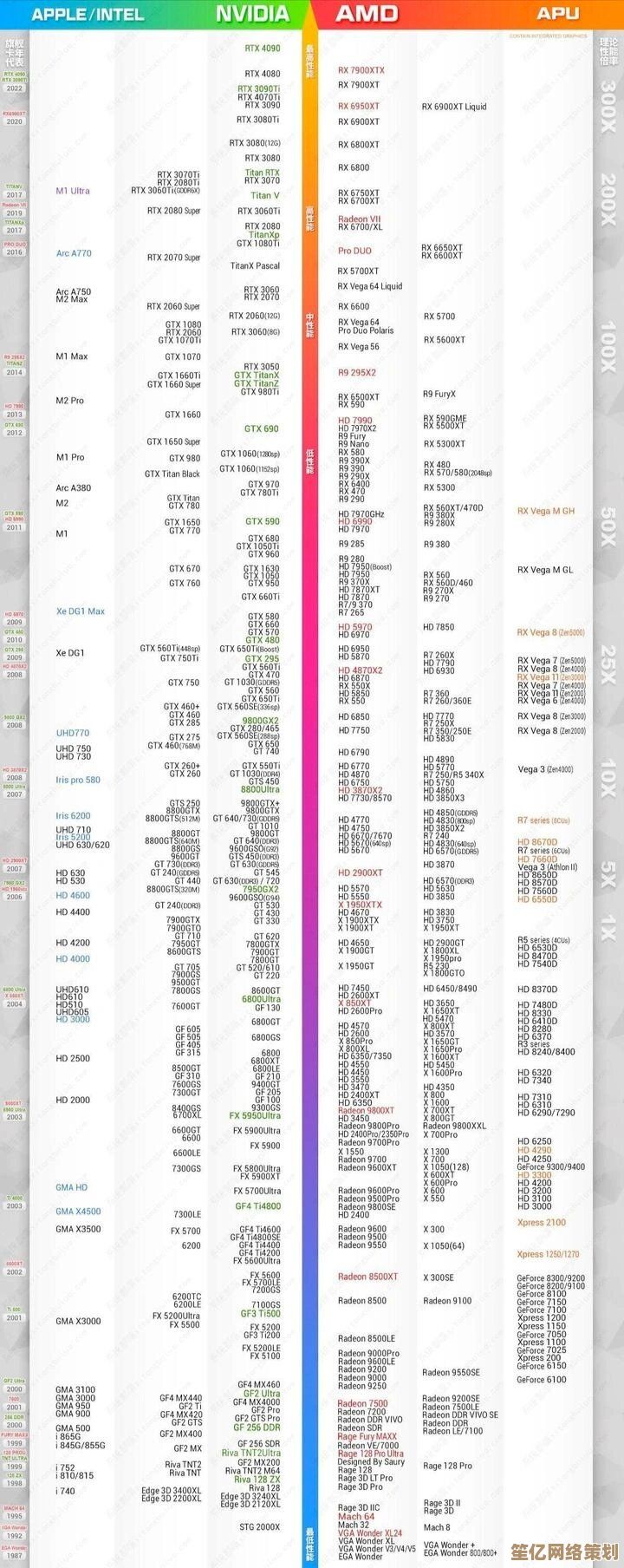

说实话,以前听到“超频”俩字,我脑子里就蹦出几个画面:冒着青烟的主板、焦糊味弥漫的房间,还有钱包在无声哭泣 😱,这玩意儿不是极客大佬们戴着静电手环、拿着精密仪器才敢碰的禁区吗?直到去年自己组装那台Ryzen 7 5800X,我才发现,时代真的变了——智能超频,原来可以这么“懒人友好”,又这么…刺激。

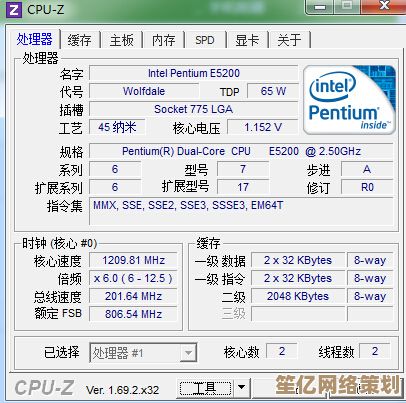

记得第一次在BIOS里颤颤巍巍点开那个叫“Precision Boost Overdrive (PBO)”的开关时,手心都是汗💦,什么电压曲线、频率偏移、功耗墙… 一堆术语看得我眼晕,但PBO的“Auto”模式像个老练的向导,它没让我填天书般的参数,只问了一句:“兄弟,你散热器够顶吗?” 我瞅了眼那个双塔风冷,心虚地选了“Enable”。

结果?真香!🥹 原本全核锁在4.5GHz的5800X,在跑Cinebench R23时,像打了鸡血一样自己飙到了4.7GHz+,多核分数直接涨了8%!渲染一段4K航拍素材,时间肉眼可见地缩短了,那一刻,我感觉自己像个作弊成功的孩子,白捡了性能——关键是,全程没碰一个电压数字,处理器温度稳稳压在80℃警戒线下。

但翻车,永远在得意忘形后等着你。

某次剪一个超复杂的时间线,工程文件堆成了山,眼看着导出进度条卡在99%,屏幕突然一蓝——死亡蓝屏经典重现 ⚠️,重启后心有余悸地打开监控软件,才发现PBO这“智能管家”在我持续高压负载下,偷偷把电压推得略高,而我的散热… 在机箱风道没优化好的角落里,悄悄积了热,原来“智能”不是万能,它信任我的散热配置,我却辜负了这份信任。

痛定思痛,我干了三件事:

- 斥“巨资”升级了散热:把原装硅脂刮掉,换上口碑更好的信越7921(那黏糊糊的手感至今难忘);

- 给机箱做了“大扫除”:理清乱麻般的线缆,加装两把高风量进风扇(呼呼声是大了点,但安心啊);

- 给PBO加了“紧箍咒”:不再无脑“Auto”,而是手动设置了温度墙(85℃)和功耗上限(PPT 140W),告诉它:“兄弟,悠着点,别玩脱了!”

这番折腾后,世界清静了,也更强了。 处理器依然能在安全范围内“偷跑”频率,温度计却像服用了镇定剂,再也没见过吓人的红色数字,剪辑、渲染、甚至偶尔打打游戏,那种丝滑又稳定的感觉,像给老电脑注入了第二春,最直观的是,用Handbrake压一部电影,时间从45分钟缩短到39分钟——这省下的每一秒,都是实打实的工作效率提升。

我的翻车启示录:

- 智能 ≠ 无脑:PBO、Intel的Adaptix这些技术是聪明的管家,但管家也得知道家里的“物理条件”(散热、供电)极限在哪,它负责“踩油门”,你得负责看清“油表”和“水温表”🌡️。

- 散热是命门:再智能的算法,也敌不过物理定律,想压榨性能,先问问你的散热器答不答应,我那个双塔风冷,在优化风道前是“勉强够用”,优化后才是“游刃有余”,温度计直接跳水10℃+,效果立竿见影。

- 监控不能停:HWiNFO64这类软件常驻后台,就像给超频上了健康手环,电压、温度、频率波动尽在掌握,稍有风吹草动(比如电压异常跳高),心里就有数了。

- “小超怡情,大超伤身”:别总想着摸到处理器的绝对极限,在安全、稳定、温度可控的前提下,榨取那额外的5%-10%性能,才是智能超频给普通用户的真正红利,为了那一点点分数把硬件逼到悬崖边?不值当。

智能超频到底改变了什么? 它拆掉了“超频”那层高不可攀的技术壁垒,把“安全地挖掘处理器潜力”变成了一项普惠技能,它让我这种怕麻烦、怕搞砸的普通用户,也能在几个安全选项的勾选之间,真切感受到电脑“变快了”的喜悦——前提是你得尊重散热,保持敬畏。

说到底,技术存在的意义是服务于人,智能超频的魔法,不在于把i5变成i9的障眼法,而在于让我们手中已有的工具,能更聪明、更安全地释放它本就蕴藏的能量,下次当你觉得电脑“有点慢”时,别急着换新,也许BIOS里那个不起眼的开关,正等着给你一个惊喜(或者像我一样,先给个惊吓,再给个教训,最后才是稳稳的幸福 😅)。🎯

真正的性能自由,是掌控风险后的游刃有余。

本文由革姣丽于2025-09-27发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/11388.html