深入解析硬盘性能天梯图:最新排名与关键技术对比

- 问答

- 2025-09-27 08:07:51

- 2

当数据狂奔时,谁在真正领跑?

我的手指悬在键盘上方,屏幕上是某知名硬件网站最新发布的“2024年固态硬盘性能天梯图”,那根代表性能的彩色竖条,像一把冰冷的尺子,把市面上几百款硬盘钉死在各自的位置上,可当我低头看向自己机箱里那块正在发热的M.2固态时,突然感到一阵荒谬——这排名真的能定义我每天开机的三秒等待、游戏加载时那一声轻微的“滋”响吗?

天梯图:数据背后的冰冷逻辑

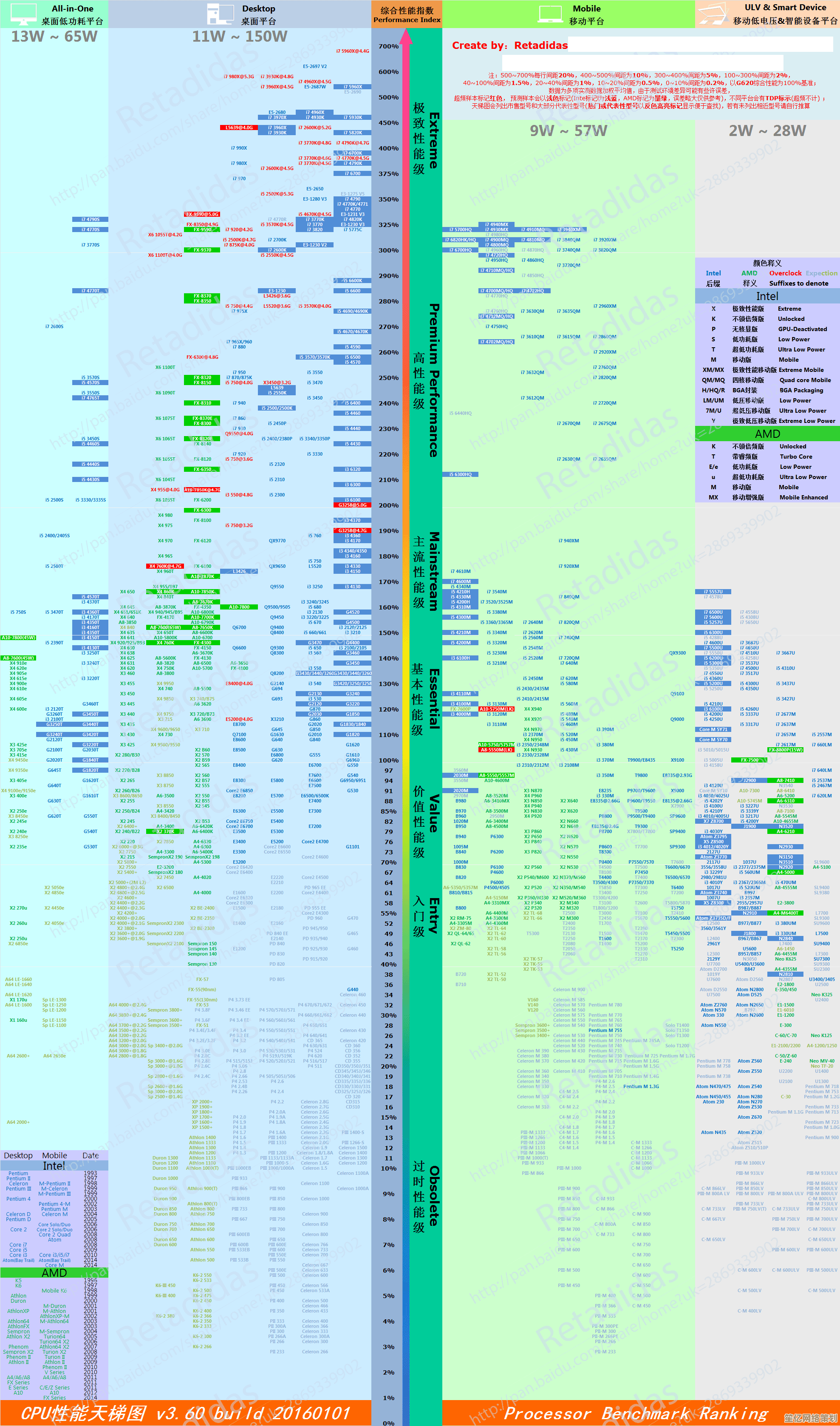

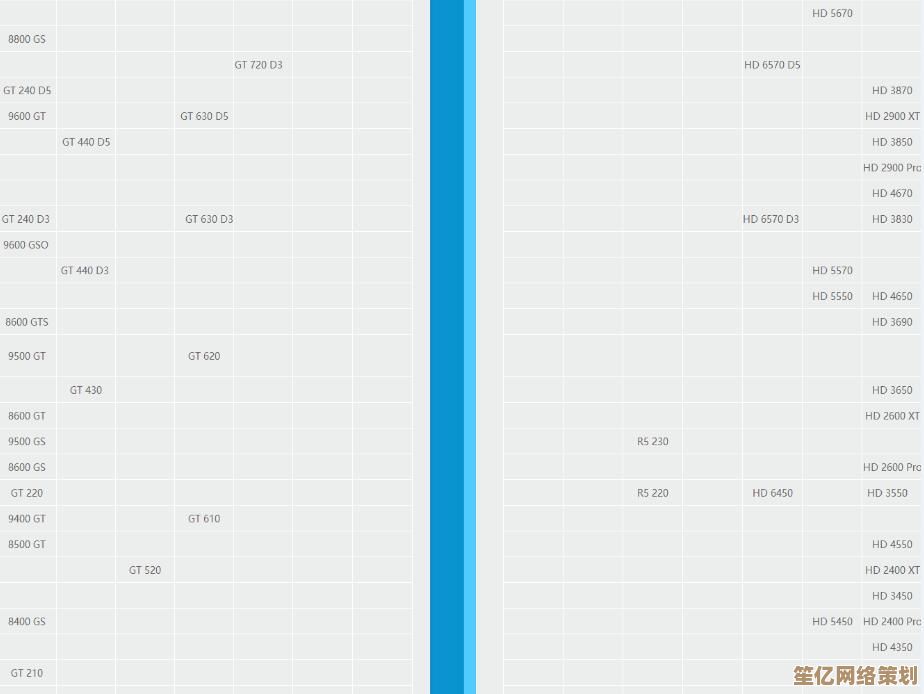

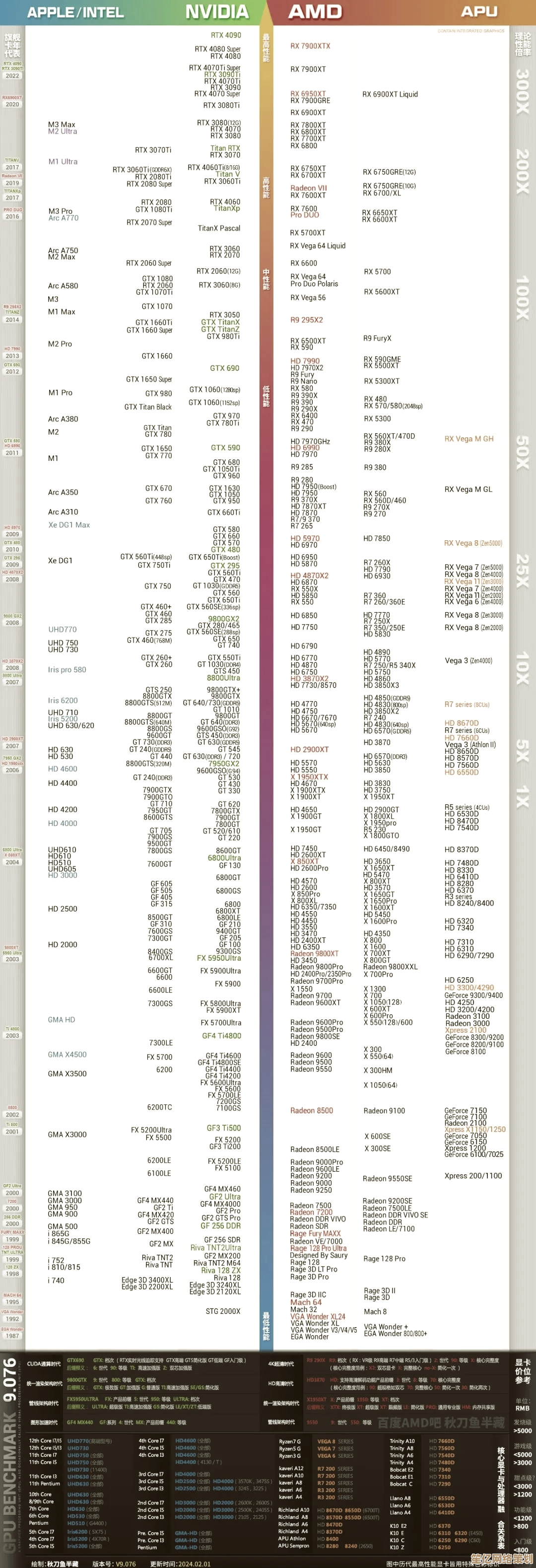

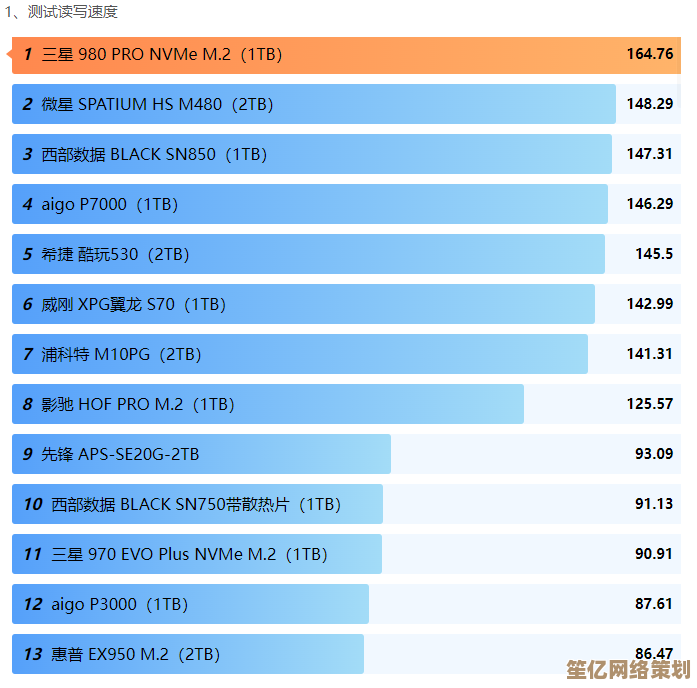

硬盘天梯图的核心逻辑简单得近乎粗暴:用统一测试标准下的连续读写速度、4K随机读写IOPS(每秒输入输出操作数)等量化指标,给硬盘排座次,它像一张快照,凝固了硬盘在理想实验室环境下的巅峰状态。

-

速度的迷思: 当看到某旗舰PCIe 5.0 SSD标称读取速度突破14,000 MB/s时,我承认心跳加速了,可当我真正把它装进朋友的PS5,对比他原先那块“仅”有7,000 MB/s的PCIe 4.0盘,在《赛博朋克2077》中加载同一个存档,时间差竟不到1秒!这昂贵的“翻倍”速度,在日常感知的维度里,几乎被抹平了,天梯图顶端的数字,更像是技术实力的宣言,而非用户体验的绝对保证。

-

接口的跃迁: 从SATA III(约600 MB/s)到PCIe 3.0(约3,500 MB/s),再到如今PCIe 4.0/5.0的万兆狂奔,接口带宽是性能跃升的基石,我曾固执地认为SATA SSD足够用,直到把剪辑用的素材库从SATA盘迁移到NVMe盘上——在Premiere Pro里拖动4K时间轴,那种丝滑感让我瞬间理解了“瓶颈”二字的具象含义,天梯图清晰地划分了这条鸿沟。

关键技术:决定硬盘“性格”的幕后推手

排名之下,是几项关键技术的角力,它们共同塑造了一块硬盘的“性格”:

-

闪存颗粒:QLC、TLC、MLC、SLC的生存游戏

- TLC(主流之选): 我的主力系统盘就是一块TLC NVMe SSD,它平衡了成本、性能和寿命,在持续写入大文件(比如一次拷贝50GB的游戏)时,速度会从峰值“优雅”地回落,但日常使用几乎无感,天梯图上中高段位的主力军。

- QLC(容量为王): 去年贪便宜买了一块2TB QLC SSD当仓库盘,装满了Steam游戏后,某次更新一个大型游戏补丁,写入速度竟一度跌到比机械硬盘还慢!发热也明显,天梯图上位置不高,但超大容量和低价是杀手锏。忠告:QLC只适合做写入不频繁的“冷”仓库。

- MLC/SLC(传说与信仰): 抽屉里躺着一块古董MLC SSD,速度早已落伍,但十年了依然坚挺,SLC更是传说中的存在,它们在天梯图的历史榜单上或许辉煌,但高昂成本使其远离主流消费市场。

-

主控芯片:硬盘的“大脑”与“交警” 主控负责数据调度、纠错、磨损均衡等核心任务,不同厂商(如群联Phison、慧荣SMI、英韧InnoGrit、Marvell)的方案差异巨大,我曾对比过两块标称速度接近的PCIe 4.0 SSD(分别用群联E18和英韧IG5236主控),在持续高负载写入大文件时,群联方案的稳定性(速度波动小)明显更优,而英韧的瞬时爆发更强但后期波动大,天梯图往往只记录峰值,这种“耐力”差异容易被忽略。

-

DRAM缓存:速度的“临时加油站” 带独立DRAM缓存的SSD,在处理大量小文件随机读写时优势显著,响应更迅捷,我的工作笔记本用的是无缓方案(HMB主机内存缓冲),日常办公足够流畅,但在同时打开几十个大型设计文件时,偶尔能感觉到一丝卡顿,换上有缓存的台式机主盘后,这种卡顿消失了,天梯图的4K随机性能测试能部分反映这点,但实际复杂场景的差异更微妙。

-

散热:被忽视的性能“隐形杀手” 这是血泪教训!我曾把一块高性能PCIe 4.0 SSD裸装在笔记本主板上(厂商未配散热片),跑分时惊艳,但玩半小时《艾尔登法环》后,游戏竟开始卡顿!一摸硬盘烫手,用软件一看,果然因过热严重降速,后来加装一块几块钱的铜片散热马甲,问题彻底解决。天梯图成绩都是在良好散热下测得,实际使用环境(尤其笔记本/小机箱)可能让性能大打折扣。

天梯图的“失真”地带:理论与现实的裂缝

-

测试场景的单一性: 天梯图依赖CrystalDiskMark、AS SSD Benchmark等标准化工具,这些测试漂亮地量化了“最大连续读写”和“队列深度下的4K随机性能”,但与我每天面对的“开机启动加载20个后台服务 + 同时打开浏览器和微信 + 杀毒软件突然扫描”这种混乱、低队列深度的真实场景,相去甚远,一块4K随机读取IOPS极高的盘,在这种日常“混战”中可能比跑分稍低但响应更均衡的盘感觉更“跟手”。

-

写入策略与SLC Cache的魔术: 很多SSD会划出一部分空间模拟SLC的高速(称为SLC Cache),在写入量未超出Cache范围时,速度飞快(天梯图喜欢测这个),一旦Cache写满(比如一次性拷贝上百GB文件),速度就会断崖式下跌到真实TLC/QLC水平,天梯图往往只展示最好的那一面,我那块QLC仓库盘,第一次装满数据时,后续写入速度的落差之大,让我以为硬盘坏了!

-

耐用度与掉速的隐忧: 天梯图不关心这个,一块盘用了一年、写入了几十TB后,它的性能还能维持新盘的几成?TLC通常比QLC更耐“衰老”,我的一块老TLC盘,三年重度使用后,用CDM再测,连续写入速度掉了约15%,但4K随机变化不大,日常使用无感,而朋友的一块廉价QLC盘,在接近标称写入寿命时,速度下降明显,拷贝文件变得异常缓慢。

个人踩坑与选购私货:

-

“唯天梯图论”的陷阱: 曾盲目追求天梯图顶端,花大价钱买了某PCIe 5.0旗舰,结果发现我的主板(仅支持PCIe 4.0)和日常应用根本喂不饱它,性能完全浪费。先看清自己的平台和需求! 对90%的用户,一块中高端PCIe 4.0 TLC盘(如致态TiPlus7100、三星980 Pro)已是性能过剩。

-

系统盘 vs 仓库盘: 系统盘(装OS和软件)务必选性能好、稳定性高的TLC NVMe SSD(带缓存更佳),仓库盘存电影、照片、备份,QLC SATA SSD甚至大容量HDD(垂直式)更具性价比,我的NAS里就混搭着SSD缓存和慢速但可靠的机械硬盘。

-

品牌与售后: 数据无价!优先考虑原厂品牌(三星、西数/闪迪、铠侠、致态长江存储、英睿达美光)或有口碑的靠谱品牌(如金士顿高端线、Solidigm),杂牌盘在天梯图上可能位置不低,但颗粒来源不明、主控调校差、售后无门,风险极高,经历过一次杂牌盘暴毙丢数据后,我再也不敢碰了。

-

散热是刚需: 购买高性能NVMe SSD时,优先选择自带散热马甲的型号,或预留几块钱预算买第三方散热片,尤其是笔记本用户!别让过热成为性能的枷锁。

硬盘天梯图是一份有价值的参考地图,它标出了性能的“高峰”和“洼地”,但真正决定你每一次点击、每一次加载是否畅快的,远不止地图上的海拔高度,颗粒的体质、主控的调度智慧、缓存的巧妙运用、散热的有效保障,以及最重要的——这块盘与你真实使用场景的契合度,共同编织了那份难以量化却真实可感的“流畅”,下次看到天梯图时,不妨多问一句:这狂奔的数据洪流,有多少能真正汇入我脚下的现实河床?

本文由盘雅霜于2025-09-27发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/11478.html