详解PDF转CAD实用方法:从基础操作到高级技巧全解析

- 问答

- 2025-09-27 08:04:25

- 1

详解PDF转CAD实用方法:从基础操作到高级技巧全解析

去年帮朋友改造老房子,他神秘兮兮发来一份"珍贵"的PDF建筑图纸——据说是上世纪老师傅手绘扫描的,我信心满满拖进转换软件,结果生成的DWG文件打开瞬间,那些优雅的弧线全变成了锯齿状的折线楼梯,标注文字像被台风刮过散落一地,朋友在电话那头沉默了三秒:"这...楼梯能走人吗?" 那一刻我对着屏幕苦笑,PDF转CAD这事儿,真不是点个按钮那么简单。

基础操作:别指望一键完美,从降低预期开始

- 核心认知: PDF本质是"图像"或"封装数据",CAD要的是"矢量对象+参数",转换≈翻译,还是带口音那种。

- 工具选择(个人血泪史):

- Adobe Illustrator (AI): 我的首选试探工具,打开PDF,

对象 > 分解(有时需多次),再文件 > 导出 > DWG/DXF。优势: 对文字、简单图形识别率尚可,尤其处理过甲方发来的产品彩页PDF。巨坑: 复杂建筑图?等着图层爆炸、填充丢失吧!有次导出的立面图,砖墙填充变成了几千个零散矩形,CAD直接卡崩。 - 在线转换器 (Smallpdf/ Zamzar等): 应急用,上传,等邮件,下载。致命伤: 精度?保密性?图层?别问,问就是开盲盒,曾转换一份简单的机械零件图,下载下来发现关键尺寸标注偏移了2mm,差点酿成加工事故。

- 专业软件 (AutoDWG/ Scan2CAD): 花钱买心安?Scan2CAD的"矢量化"功能对付扫描图纸还行,但需要疯狂调阈值、去斑点,耗时堪比手动重绘,且对清晰度要求极高——模糊的图纸等于宣告死刑。

- Adobe Illustrator (AI): 我的首选试探工具,打开PDF,

高级技巧:与其依赖工具,不如驯服工具

转换效果= 原始PDF质量 x 工具选择 x 后期手工修复量,接受这个公式,心态能稳一半。

-

预处理PDF:给转换"减负"

- 删无用元素: 在PDF编辑器(Acrobat或Foxit)里,删掉LOGO、图框、无关文字注释,上次转换一套厂房PDF,就因为没删角落里的公司水印,转换后水印变成了几百条杂乱线段污染图层。

- 提升清晰度 (针对扫描件): 用PS或在线工具锐化、去噪、调对比度,目标:让线条黑且连贯,背景尽量白,像处理那张发黄的老房图纸,调完对比度,至少墙线能连上了。

- 分页处理: 巨幅图纸分页扫描的?务必按顺序命名!我有次偷懒没整理,转换后的DWG文件顺序全乱,对图对到眼花。

-

转换中设置:魔鬼在细节

- 图层映射: 专业软件如AutoDWG,可尝试将PDF颜色映射到CAD图层(如红色>轴线层)。现实: 甲方PDF若没规范用色,这功能约等于摆设。

- 文字识别 (OCR): 勾选!但别迷信,工程图里的特殊符号(φ、±)大概率变乱码,我的经验:保留为"几何图形"有时更省事,后期在CAD里重输反而快。

- 精度/容差设置: 调高!尤其对曲线,默认值转出来的圆弧常是12边形,调到0.01mm以下才勉强能看——但文件体积会暴涨。

-

CAD端深度修复:这才是主战场 转换完成只是起点,打开DWG那一刻,真正的战斗才开始:

- 图层整理:

LAYDEL命令狂删无用层(那些"PDF_IMPORT_xxx"),合并零散线段:PEDIT > Multiple > Join,容忍距离设小点(0.1-0.5mm)。 - 曲线重生: 选中锯齿多段线,

PEDIT > Spline或Fit,效果玄学,有时顺滑如初,有时扭曲成抽象画,不如用ARC命令手动重描关键弧线。 - 文字/标注核爆区: 乱码?炸开?选中所有文字,

PROPERTIES里统一改字体(.SHX优先),标注错位?放弃治疗,DIM重新标吧!上次一套设备图,我重标尺寸花的时间比转换多三倍。 - 填充地狱: 转换丢失或错乱?

HATCH重选边界,复杂边界用BPOLY创建多段线再填充,完美主义是效率之敌,视觉近似即可。

- 图层整理:

终极心法:转换?不如说是"半自动重建"

案例复盘: 开头提到的老房图纸,最终解决方案:

- 用Scan2CAD矢量化墙线(保留主要结构)。

- AI导出门窗等简单元素。

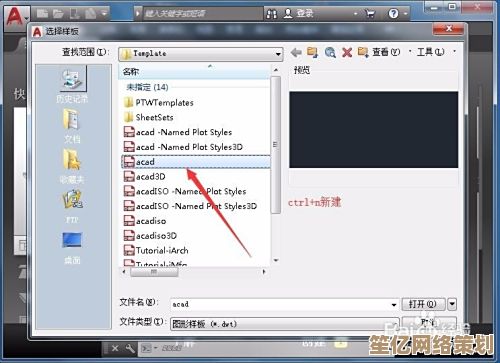

- 在CAD中新建文件,将转换后的"素材"作为底图参照(XREF)。

- 在全新图层上,对照底图重新绘制 楼梯、弧形阳台等关键部位。

- 彻底放弃转换标注,根据纸质原图手动录入。

耗时?一整天,结果?朋友终于敢施工了。核心经验:PDF转CAD的最高境界,是把它当作"智能描图"辅助工具。 追求100%自动转换完美,不如接受60%的辅助价值,用你的设计能力补足剩余40%,图纸越重要,手动介入越要深——软件再强,也替代不了人眼和人脑对设计意图的判断。

写在最后:咖啡渍与像素点的和解

凌晨三点,CAD里最后一根楼梯扶手终于接上了,手边的咖啡凉透,杯底一圈褐渍,像极了我刚修复完的图纸填充边界,突然想起朋友白天问:"现在这楼梯总该能走了吧?" 我盯着屏幕里光滑的曲线,没敢打包票——软件生成的线条再精准,终究要等水泥钢筋在现实世界浇筑成型,才知是否真的稳当。

PDF转CAD从来不是魔术,它更像一次笨拙的转译:图纸在格式的夹缝中变形,又在工程师的鼠标下重生,当你接受转换后必然存在的那道毛边,反而能更从容地拿起修剪工具。(那晚保存文件前,我默默在图纸角落加了个图层,名字叫"PDF_转换_幸存者")

本文由颜泰平于2025-09-27发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/11476.html