解密公式使用法则:一步步教你灵活运用各类公式解决问题

- 游戏动态

- 2025-11-06 02:32:47

- 1

你是不是有过这样的经历?面对一道数学题或者一个工作中的计算问题,明明记得书上有一个公式可以用,但就是不知道该怎么用,或者用出来结果总是不对,公式不是魔法咒语,念出来就能解决问题,它更像是一把多功能瑞士军刀,你得知道什么时候该用哪一片刀片,以及怎么用才不会伤到自己,我们就来聊聊怎么一步步地、灵活地运用这些公式,让它们真正为你所用。

第一步:别急着套用,先读懂公式的“说明书”

拿到一个公式,第一步绝对不是立刻把你知道的数字代进去,这就好比新买了一个家电,你得先看看说明书,了解它是干什么的,有什么注意事项,对于一个公式,它的“说明书”就是它的每一个字母代表什么(物理意义或数学意义),以及这个公式是在什么条件下才成立的(适用范围)。

计算匀速直线运动路程的公式是“路程 = 速度 × 时间”,这里的“匀速”和“直线”就是它的使用条件,如果物体的速度是时快时慢的,或者走的不是直线,你再用这个公式,结果肯定不对,再比如,著名的牛顿第二定律 F = ma,它告诉我们力、质量和加速度之间的关系,但你要知道,这个公式通常适用于宏观、低速的物体,如果你拿去研究接近光速的粒子,那就不灵了,花点时间理解公式的背景和限制,是避免犯错的第一步,这部分知识通常就写在公式的旁边,或者老师、课本会强调。

第二步:把现实问题“翻译”成公式的语言

理解了公式本身之后,下一步就是把你手头的实际问题,“翻译”成公式能看懂的样子,这个过程就像做翻译官,把中文(实际问题)翻译成英文(公式语言)。

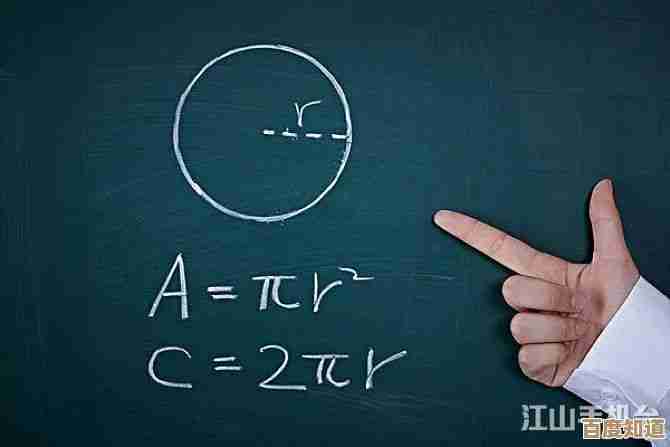

举个例子,一个问题说:“一个长方形的花园,长度比宽度多5米,总面积是150平方米,问长和宽各是多少?”这时候你就要识别出,这个问题核心是长方形面积公式“面积 = 长 × 宽”,你需要把题目里的文字描述转化成数学表达式:

- 设宽为 W 米。

- 那么长就是 L = W + 5 米。

- 面积公式就变成了:150 = (W + 5) × W。

看,经过这样的“翻译”,一个文字题就变成了一个标准的数学方程,接下来就是解方程了,这一步的关键是找到问题中的关键信息,并把它和公式里的变量一一对应起来。

第三步:动手计算,但更要动脑检查

“翻译”完成,接下来就是计算了,这部分需要你细心,避免计算错误,但比计算更重要的是计算后的检查,你得问问自己:这个结果合理吗?

还用上面花园的例子,如果你解出来宽是-15米,这显然是不合理的,因为长度不能是负数,这时候你就得回头检查,是不是“翻译”过程出错了,或者计算有误,一个符合常识的答案,能大大增加你的信心,检查的方法可以是用结果反推回去,看看是否符合题目的所有条件,算出长和宽后,代回面积公式看看是不是150,长是不是比宽多5米。

第四步:举一反三,尝试变形和组合

当你熟练掌握了单个公式的基本用法后,就可以尝试更高级的玩法了:公式的变形和组合,很多复杂的问题,往往不是靠一个公式就能解决的,需要你把几个公式像搭积木一样组合起来。

已知一个三角形的两边长度和它们夹角的大小,求第三边的长度,你发现单个的面积公式或勾股定理都用不上,但如果你知道三角函数里的余弦定理(c² = a² + b² - 2ab cosC),这个问题就迎刃而解了,余弦定理其实就是勾股定理在任意三角形中的推广和变形,再比如,在解决一些物理问题时,你可能需要先把动能公式和动量公式列出来,然后把它们联立起来,才能解出未知量。

这种能力的培养,需要你平时多总结,看看不同的公式之间有什么联系,多做一题多解的练习,见识各种题型。

把公式用“活”

说到底,学习公式的最终目的,不是死记硬背,而是为了解决问题,你要做的,是理解它背后的思想和逻辑,当你真正理解了一个公式为什么是这样,它就能成为你思维的一部分,下次再遇到新问题,你甚至可以在理解的基础上,自己推导出需要的表达式,或者创造性地运用它,这才是最高级别的“灵活运用”。

公式是工具,你是使用工具的人,多练习、多思考、多总结,你就能从一个公式的“背诵者”,变成一个能指挥公式解决实际问题的“指挥官”。(根据通用的学习方法与数学、物理等学科的教学理念综合阐述)

本文由乐正鲸于2025-11-06发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/58298.html