守护隐私从开机开始:全面掌握电脑密码设置方法与技巧

- 游戏动态

- 2025-11-05 05:52:53

- 4

守护隐私从开机开始:全面掌握电脑设置方法与技巧

我们的电脑里藏着太多秘密:工作文件、私人照片、财务记录、社交聊天……它就像一扇通往我们数字生活的门,而开机密码,就是这扇门的第一道,也是最关键的一道锁,很多人觉得设置密码只是个简单的步骤,但其中有很多细节和技巧,能让你的隐私保护级别提升好几个档次,我们就来彻底搞懂电脑密码这件事,让你成为自己数字家园的守护者。

第一道防线:认识不同类型的开机密码

别以为开机密码就只有一种,根据你的电脑类型(Windows电脑、Mac或笔记本电脑),这道防线的“材质”是不同的。

对于大多数Windows台式机来说,你设置的开机密码,在技术上被称为“本地账户密码”,它的作用是阻止别人在你不注意的时候,直接打开电脑进入你的桌面,根据微软官方支持文档的解释,这个密码能有效保护存储在电脑本地的数据。(来源:微软官方支持文档)

而如果你用的是苹果的Mac电脑,情况就有些不同,Mac的开机密码与你的用户账户深度绑定,它不仅是开机的钥匙,还与“文件保险箱”加密功能紧密相关,当文件保险箱开启时,你的整个硬盘都会被加密,开机密码就相当于解密硬盘的终极密钥,这意味着,即使有人把你的硬盘拆下来装到别的电脑上,没有密码也无法读取里面的任何数据。(来源:苹果官方支持文档)

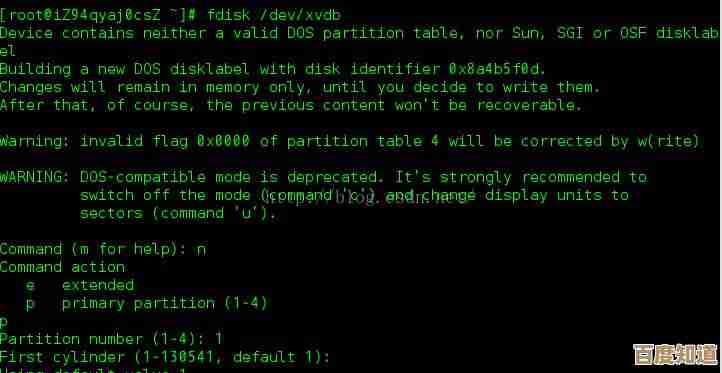

笔记本电脑用户还需要特别注意一个功能:BIOS或UEFI密码,这不是进入操作系统的密码,而是在电脑刚一通电、还没开始加载Windows或macOS时就需要输入的密码,它的级别更高,能防止别人用U盘等外部设备启动你的电脑,从而绕过你的操作系统密码,设置这个密码通常需要在开机时按特定键(如F2、Del等)进入一个蓝屏或黑屏的硬件设置界面,但这个操作相对复杂,如果忘记会非常麻烦,所以普通用户了解即可,不一定非要设置。

第二道防线:打造一把坚不可摧的“密码锁”

密码本身是否强大,直接决定了防线是否牢固,以下是一些简单实用的密码设置技巧,完全来自一线安全专家的建议:

- 长就是强: 别再死守8位密码的旧观念了,现在的主流安全观点是,密码的长度比复杂度更重要,一个由四个随机但你能记住的单词组成的短语(蓝山咖啡-清晨阳光-猫咪打盹”),远比“Abc123!”这样的复杂短密码要安全得多,因为破解前者需要尝试的组合数量是天文数字,这就是所谓的“密码短语”理念。(来源:美国国家标准与技术研究院NIST最新指南)

- 避免“面孔”信息: 绝对不要用生日、电话号码、家人名字或宠物名作为密码,这些信息太容易被熟人猜到,或者通过社交媒体扒出来。

- 独一无二是美德: 确保你的电脑开机密码是独一无二的,不要和你用于电子邮箱、社交网站的任何密码相同,万一其他网站泄露了密码,你不会面临电脑也被入侵的风险。

- 可以考虑密码管理器: 如果你为不同账户设置了大量复杂且不同的密码,记不住怎么办?可以考虑使用口碑好的密码管理器,你只需要记住一个强大的“主密码”,就能管理所有其他密码,这样你就可以放心地为电脑设置一个超长、超复杂的唯一密码了。

第三道防线:用好系统自带的“高级安防”

除了设置一个强密码,操作系统本身也提供了一些增强安全性的功能,值得你花几分钟开启。

对于Windows 10和11用户,如果你使用微软账户登录,强烈建议开启“Windows Hello”功能,它允许你使用人脸识别、指纹识别或一个简单的PIN码来登录,你可能觉得PIN码不就是另一个密码吗?但根据微软的解释,PIN码是与你这台特定设备绑定的,即使有人窃取了你的PIN码,他们也无法在其他设备上用它登录你的微软账户,从而提供了另一层安全隔离。(来源:微软Windows安全白皮书)

对于Mac用户,如前所述,一定要开启“文件保险箱”,你可以在“系统设置”->“隐私与安全性”->“文件保险箱”中找到它,开启后,你的数据就获得了硬件级别的加密保护。

还有一个容易被忽视但非常重要的设置:自动锁屏,无论是Windows还是Mac,都请设置一个短暂的自动锁屏时间(比如5分钟),这样当你暂时离开电脑时,它能自动上锁,防止他人趁机窥探。

最后的叮嘱:好习惯才是终极防护

技术手段是基础,但良好的使用习惯才是守护隐私的根本,就像你出门会反锁家门一样,养成离开电脑就随手按下“Win + L”(Windows)或“Control + Command + Q”(Mac)快速锁屏的习惯,定期考虑更新你的密码,特别是当你怀疑可能泄露时。

守护隐私是一场持久战,而坚固的开机密码和良好的使用习惯,就是你最可靠的盾牌,从今天起,重新审视一下你的电脑密码,给它升级,让你的数字世界更加安全。

本文由邴合乐于2025-11-05发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/57303.html