揭秘中星微芯片天梯图:中国芯片自主创新的里程碑与展望

- 游戏动态

- 2025-10-20 22:45:10

- 3

哎,说到中星微,这名字现在听起来可能有点…陌生?或者带着点历史的尘埃感,但在当年,那可是响当当的,我记得零几年那会儿,大家谈起中国芯,眼神里都闪着光,又带着点不确定,那时候,电脑CPU、手机芯片,几乎全是别人的天下,英特尔、高通这些名字像大山一样,然后中星微就冒出来了,搞的是多媒体芯片,具体点就是电脑摄像头里那个处理影像的VC系列芯片,现在想想,真有点“农村包围城市”的感觉,没直接去碰最核心的CPU,而是从一个看似边缘、但需求巨大的角落切入。

第一次听说他们搞出了“星光”系列芯片,还打进了戴尔、惠普的供应链,我当时的反应是…“真的假的?” 🤔 那种感觉,有点像听说邻居家孩子突然在国际竞赛里拿了金牌,惊喜里掺着怀疑,你得知道,在那个年代,能把一个自主设计的芯片塞进国际大厂的电脑里,几乎是不可能完成的任务,供应链的门槛、技术标准、还有那种…嗯…固有的不信任感,层层叠叠的障碍,但中星微好像就真的愣是撕开了一个口子,邓中翰博士他们那批海归,带着技术和一股子劲儿回来了,这事儿本身就像个传奇剧本,现在回头看,那不仅仅是卖出了几颗芯片,更像是一次…心理上的突围,它告诉很多人,看,这条路,我们能走通,哪怕只是很小的一步。

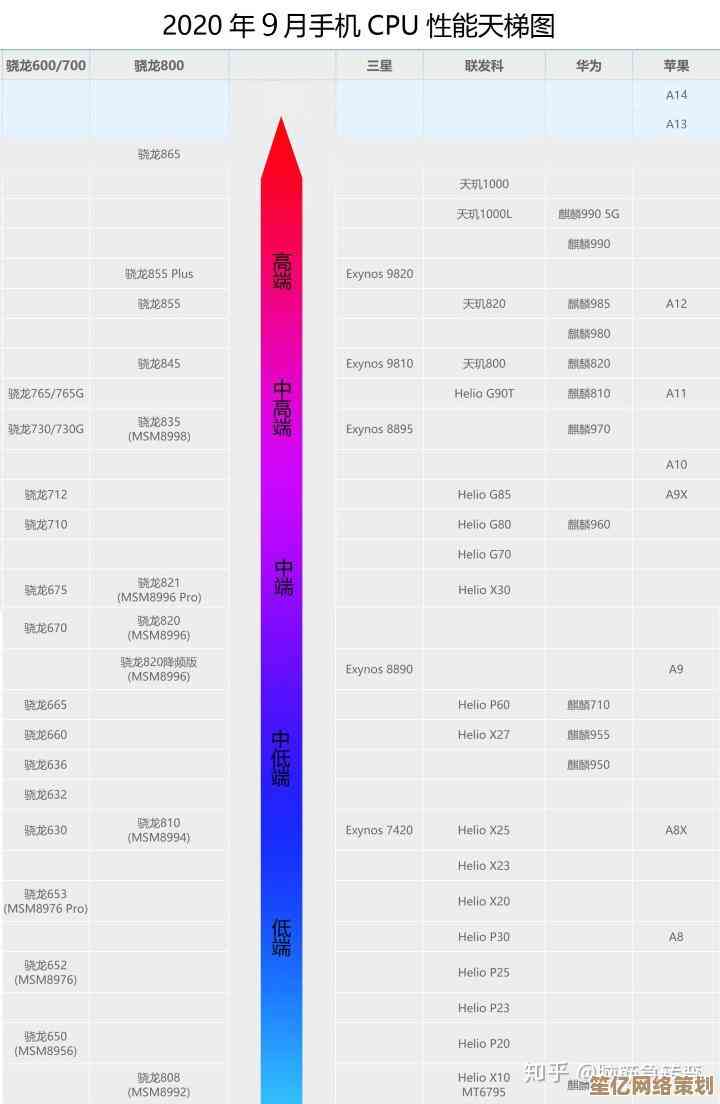

但你说天梯图…这个概念挺有意思,如果真给中星微画个位置,它肯定不在现在那种比拼纳米制程的顶端,它更像天梯的基座,或者第一级台阶,非常关键,但容易被后来者忽略,它的里程碑意义,在于“从0到1”的突破,那种感觉…就像你费尽千辛万苦,终于自己做出了一个能用的火柴,虽然别人早用上打火机了,但这个火柴的意义在于,火种是你自己擦亮的。🔥 它证明了我们不是只能组装,也能从头设计,这种信心,在当时太宝贵了。

这条路从来都不是一帆风顺的,中星微后来…好像声音就渐渐小了?市场变化太快了,智能手机时代呼啸而来,焦点转向了移动SoC,对功耗、集成度的要求完全变了,中星微在它那个细分领域做到了顶尖,但时代的浪潮有时候很无情,它可能没完全跟上那次转型,想想也挺唏嘘的,一个曾经的先锋,可能因为路径依赖,或者战略选择,慢慢淡出了主流视野,这大概也是创新路上残酷的一面吧,第一个点火的人,不一定能一直举着火炬跑到最后,但你不能因此就说那第一把火不重要。

聊到中国芯片的自主创新,中星微这段历史是个绝佳的观察窗口,它展示了早期那种带着理想主义的攻坚克难,也隐约预示了后续发展可能遇到的瓶颈——技术突破之后,如何持续商业化、如何应对快速迭代的市场,这些都是更复杂的考题,现在咱们看华为海思的经历,是不是也有点似曾相识的感觉?只是剧本的章节更靠后,情节更激烈了,中星微是那个在相对“温和”的环境下,证明了“我能”的先行者。

展望未来?我觉得中星微的故事更像一个提醒,自主创新不是一锤子买卖,它是一场漫长的马拉松,甚至是一场需要不断变换跑道的接力赛,需要敏锐地洞察技术趋势,需要强大的生态构建能力,也需要那么点运气,现在国内芯片行业热闹非凡,各种初创公司、资本涌入,但真正能沉淀下来、形成核心竞争力的,还是少数,中星微当年的那种专注和突破精神,依然宝贵,也许,未来的某个“中星微”,会出现在RISC-V架构里,或者某个我们还没太留意的AIoT细分领域,再次上演一场悄无声息但影响深远的逆袭。💡

谈论中星微,不能光看它现在的市场地位,得回到那个特定的历史语境里,它是一代人关于“中国芯”梦想的起点之一,带着摸索时的笨拙、成功时的狂喜,以及发展中的曲折,这些不完美的细节,恰恰是创新路上最真实、最动人的部分,它没那么完美,但足够真实,也足够重要,就像老照片,边角可能泛黄了,但记录下的那一刻,永远闪着光。

本文由雪和泽于2025-10-20发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/34622.html