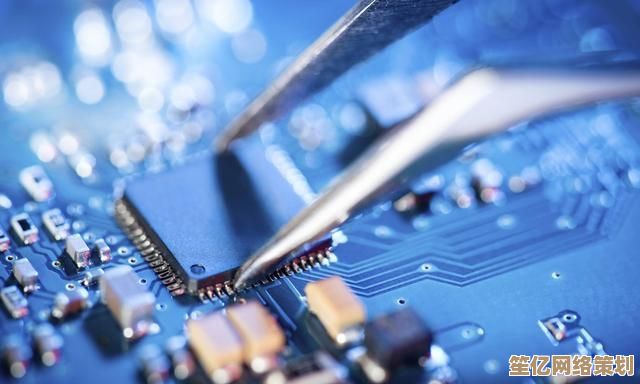

中国芯片产业创新加速,科技自主迈向国际领先水平

- 游戏动态

- 2025-10-11 16:21:15

- 1

说实话,以前看到“中国芯片”这几个字,心里总会咯噔一下,那种感觉,有点像看自家孩子参加一场特别难的考试,既希望他考好,又怕他考砸,几年前,新闻里动不动就是“卡脖子”、“缺芯潮”,听着就让人心里发紧,但最近这一两年,味道好像真的有点变了,不是说已经全面领先了,而是那种被逼到墙角后,开始长出自己肌肉的韧劲,能实实在在地感觉到了。

这种变化,不是凭空喊口号喊出来的,我有个朋友,在一家做半导体设备的公司干活,以前聚会总听他吐槽,说某个关键部件又被国外供应商“拿捏”,交货期又拖了,价格又涨了,但去年年底再聊,他语气完全不一样了,他说,他们公司联合国内几家上下游企业,硬是自己捣鼓出了一套替代方案,虽然刚开始良率有点波动,但迭代速度惊人,“几乎每周都在优化算法和工艺”,他当时喝了口啤酒,带着点疲惫又骄傲的神情说:“你知道吗?以前是人家给什么我们用什么,现在是我们需要什么,就自己想办法造什么,这个过程很痛苦,但路走通了,就真是自己的了。” 这种从“用”到“造”的转变,我觉得才是创新的核心。

说到具体案例,像华为麒麟9000S芯片的出现,确实是个标志性事件,抛开各种技术参数不谈,它最大的意义可能在于证明了可能性,就像在一场被认为毫无胜算的比赛中,突然有人把球踢进了球门,这一脚,打破的是心理上的壁垒,它告诉整个产业链:这条路,能走通,随之而来的,是像上海微电子在光刻机技术上的持续突破,虽然离最顶尖的还有差距,但已经能支撑起国内相当一部分的制造需求,这种突破不是孤立的,它带动了设计软件(EDA)、材料、封装测试一整条链的活跃,你能感觉到一种“集群效应”,大家好像被逼着,也被激励着,必须往前跑。

问题还一大堆,我有时候看行业分析,也会觉得头疼,我们在成熟制程上确实越来越稳,但先进制程的追赶依然吃力,那个差距不是一朝一夕能抹平的,还有人才,真正顶尖的、有跨界能力的芯片人才,还是稀缺,创新不能光靠“憋大招”,更需要一个健康的、能自我循环的产业生态,现在很多创新还带着点“救火队”的色彩,是被逼出来的,怎么把这种应激反应变成一种常态化的、自发的创新能力,是个更大的课题。

情绪上,我大概是谨慎乐观吧,乐观在于,我们确实看到了实实在在的进步,而且这种进步是在巨大压力下取得的,说明我们的产业有很强的求生欲和韧性,谨慎在于,这条路还很长,而且越往上走越难,需要的是持续的耐心和投入,不能因为取得一点成绩就飘起来。

说到底,科技自主这事儿,不像短跑冲刺,更像一场马拉松,现在可能只是跑过了最难受的那个“极点”,呼吸逐渐顺畅,步伐也稳了一些,能不能最终跑到国际领先的位置,要看后续的耐力、策略,还有整个“补给团队”(也就是产业链和生态)的支撑,但至少,我们已经跑在路上,并且速度在加快,这种感觉,比单纯喊口号要踏实得多。

本文由巫友安于2025-10-11发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/23936.html