BIOS功能全览:从开机自检到操作系统加载的详细机制

- 游戏动态

- 2025-10-11 13:51:23

- 1

一场寂静中的紧急集合

你想过没有,当你轻描淡写地按下那个电源键时,电脑内部其实正经历一场从死寂到沸腾的“紧急集合”,CPU这个总司令刚通电时,脑子里是一片空白的,它甚至不知道从哪里开始执行指令,这时候,BIOS这位老管家早已固守在主板的一块小小的ROM芯片里,等待着被唤醒。

CPU接到的第一个死命令就是:“去,到FFFF0h 这个内存地址找我!”这个地址,就像是BIOS家的门牌号,雷打不动,我记得第一次在教科书上看到这个地址时,觉得特别神奇,就好像整个计算机世界的启动密码就藏在这串字符里,BIOS从这里开始,正式接管大局。

第一项重任:POST(加电自检)—— 冷酷的硬件点名

BIOS要做的第一件事,就是POST,这个名字听起来很技术,其实说白了,就是一次冷酷无情的“硬件点名”,它得确保所有关键部件(CPU、内存、显卡……)都在岗,且没“生病”。

这个过程其实挺紧张的,BIOS会挨个去敲硬件的门:“内存,在吗?状态怎么样?”“显卡,吭个声!”如果一切正常,你可能会听到一声清脆的“滴”声(当然现在很多主板都省了这个小喇叭,怪怀念的),然后屏幕开始亮起。

但要是出了问题,那就有意思了,我大学时帮同学修电脑,最常干的事就是听“报警声”,长鸣不断?大概是内存松了,一长两短?多半是显卡没插好,那时候感觉BIOS就像个会摩斯电码的侦探,在用一种隐秘的语言告诉你故障点,这种“不友好”的交互,反而有种原始的、直接的美感,比现在动不动就蓝屏给你看一堆错误代码要含蓄多了。

第二幕:寻找引导程序——一场按图索骥的冒险

硬件点名完毕,BIOS的下一个任务是把指挥权交出去,它自己只是个“临时工”,干完初始化就得闪人,它需要找到一个能长期执政的“政府”——也就是操作系统。

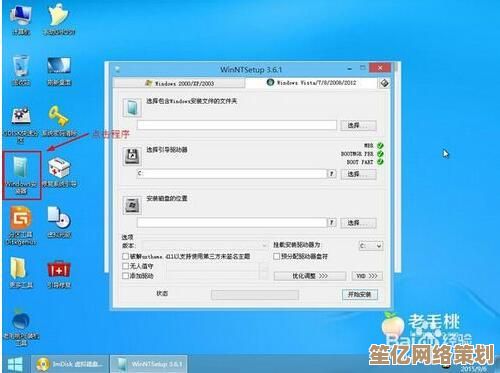

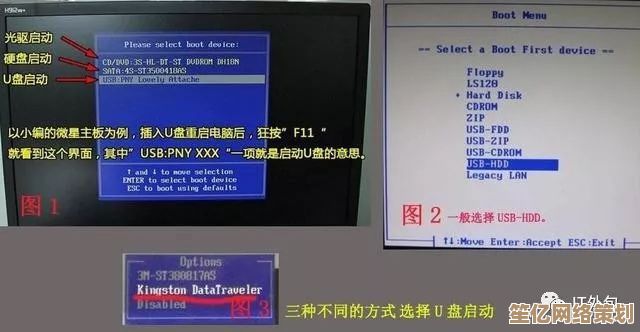

这时候,它就要按照我们在BIOS设置里定好的“寻人启事”(启动顺序,比如U盘第一、硬盘第二)去挨个检查设备,它的方法特别“笨”:检查每个存储设备的第一个扇区(也就是512字节的引导扇区)的最后两个字节是不是0x55和0xAA,是的话,就认为这个设备是“可引导的”,然后把扇区里的代码加载到内存并执行。

这个机制,说实话,挺古老的,感觉像是一种约定俗成的暗号,我总觉得这里有个隐患:万一有个病毒或者恶意代码,故意在自己的地盘写上这个暗号,BIOS这个老实人也会傻乎乎地把它当成交接对象,这也就是为什么会有“引导型病毒”这种东西,你看,这种设计上的“单纯”,有时候也是安全漏洞的温床。

找到操作系统的引导程序(比如Windows的Bootmgr或者Linux的GRUB)之后,BIOS就如释重负地把CPU的控制权交出去,自己功成身退,进入“退休”状态,后面的故事,就是操作系统内核加载、初始化各种高级功能,那是另一个波澜壮阔的世界了。

不只是启动:那些容易被忽略的“日常杂务”

很多人以为BIOS就管开机那一会儿,其实不然,我们的老管家在系统运行后也没完全闲着,他提供了一套BIOS中断服务,在早期的DOS时代,程序员想操作硬件(比如读磁盘、在屏幕上显示字符),直接调用BIOS提供的“服务热线”(中断例程)就行了,不用自己直接去折腾复杂的硬件端口,这相当于BIOS在操作系统和硬件之间又加了一层缓冲,让开发变得更简单,虽然现代操作系统更倾向于用自己的驱动程序绕过BIOS直接操作硬件(为了更高性能),但这套机制依然存在,算是一种兼容性的保障。

个人碎碎念:从BIOS到UEFI,我们失去了什么?

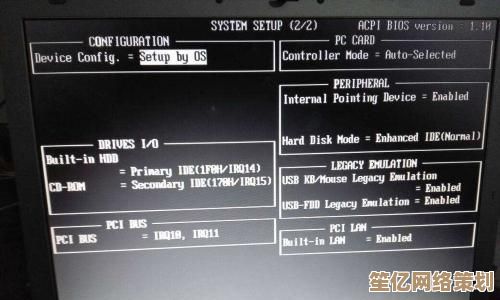

忍不住发点感慨,现在的UEFI,图形化界面、鼠标操作、支持大容量硬盘、安全启动……确实又快又好,但不知道你有没有同感,它也让很多东西变得“黑盒化”了,以前的BIOS设置界面,虽然全是蓝底白字的文本,看起来枯燥,但每个选项都透着一股硬核和直接,你在里面摸索,有种在跟硬件底层直接对话的感觉。

而现在UEFI的华丽界面,有时候反而让我找不到北,选项藏得深,而且很多设置自动化了,少了那种“一切尽在掌握”的折腾乐趣,这或许就是进步的代价吧,易用性提升的同时,也带走了一部分探索的乐趣和与机器“交流”的亲密感。

下次当你开机,在屏幕一角看到“Press DEL to enter SETUP”那一行小字一闪而过时,不妨在心里给这位劳苦功高的老管家点个赞,它用最朴素的方式,完成了从物理世界到数字世界那最关键的一跃,它可能不够完美,思维有点老派,但没它,还真不行。

本文由海姝好于2025-10-11发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/23876.html