超越主频数字迷思,多维度评估CPU性能才能选对真正高效处理器

- 游戏动态

- 2025-10-11 06:45:17

- 1

哎,你说现在人买CPU,是不是有点像相亲先问对方身高?一上来就“主频多少?”,3.5GHz、4.0GHz……数字大的好像就赢了,我当年配第一台电脑也这样,咬着牙上了个主频高的,结果用起来该卡还是卡,剪个视频导出的时候,听着风扇像要起飞似的,这才慢慢回过味来——这事儿,没那么简单。

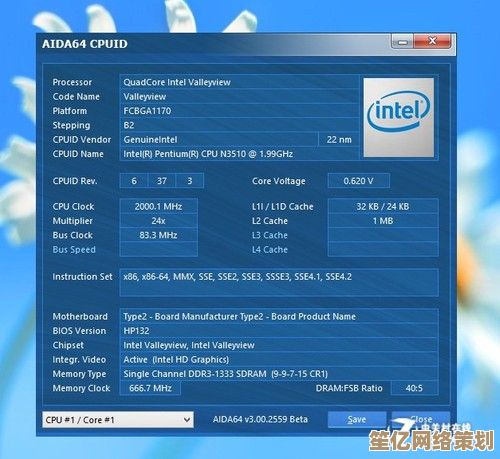

主频,真的就只是“心跳”而已

你可以把CPU主频理解成心脏跳动的速度,心跳快,不代表这人就一定能跑马拉松,对吧?还得看肺活量、肌肉耐力、协调性,CPU也一样,高主频只代表它单秒内震荡的次数多,但每次震荡能干多少活(也就是IPC,每时钟周期指令数),才是真本事。

我有个血泪教训:几年前Intel的某代i7,主频飙到4.2GHz,看着挺唬人,结果朋友装了一台用AMD锐龙5 3600的机器,主频低一截,但多核性能反而更强,处理我们俩一起拍的4K素材,导出速度比我快了一截,那时候我才真正意识到,架构的差距,不是靠拉主频就能轻易追上的,这就像一辆老式发动机,转速表红线区再高,也比不过现在涡轮增压的效率。

核心与线程:人多真的力量大吗?

然后大家就开始数框框了。“六核十二线程!八核十六线程!”听起来很热闹,但这里有个坑:不是所有核心都生来平等,有些应用,比如老的单机游戏,它可能就认准一两个核心死磕,其他核心在旁边围观摸鱼,这时候,核心数量多了反而可能因为调度问题拖后腿。

但你要是做3D渲染、视频编码,或者一边开几十个浏览器标签页一边后台转码音乐,那多核心的优势就太明显了,我写稿时习惯开一堆参考资料、音乐软件、还有通讯工具,这时候就能明显感觉到,核心多的处理器,那种“从容感”是实打实的,不会因为多开几个网页就变得一卡一卡的。

缓存:那个容易被忽略的“高速工作台”

这个是我觉得最容易被小白忽略的,你可以把缓存想象成CPU手边的一个超高速工作台,工作台越大(缓存容量大),CPU能放下的工具和数据就越多,就不用老是跑远去内存仓库里取东西,那效率自然就高了。

苹果的M系列芯片为什么在很多轻负载任务里感觉那么“跟手”?它那个统一内存架构和超大缓存功不可没,虽然它绝对主频可能不高,但数据在内部流转极快,减少了等待时间,这种流畅,是参数表上很难直接体现的,得真正用起来才能感受到。

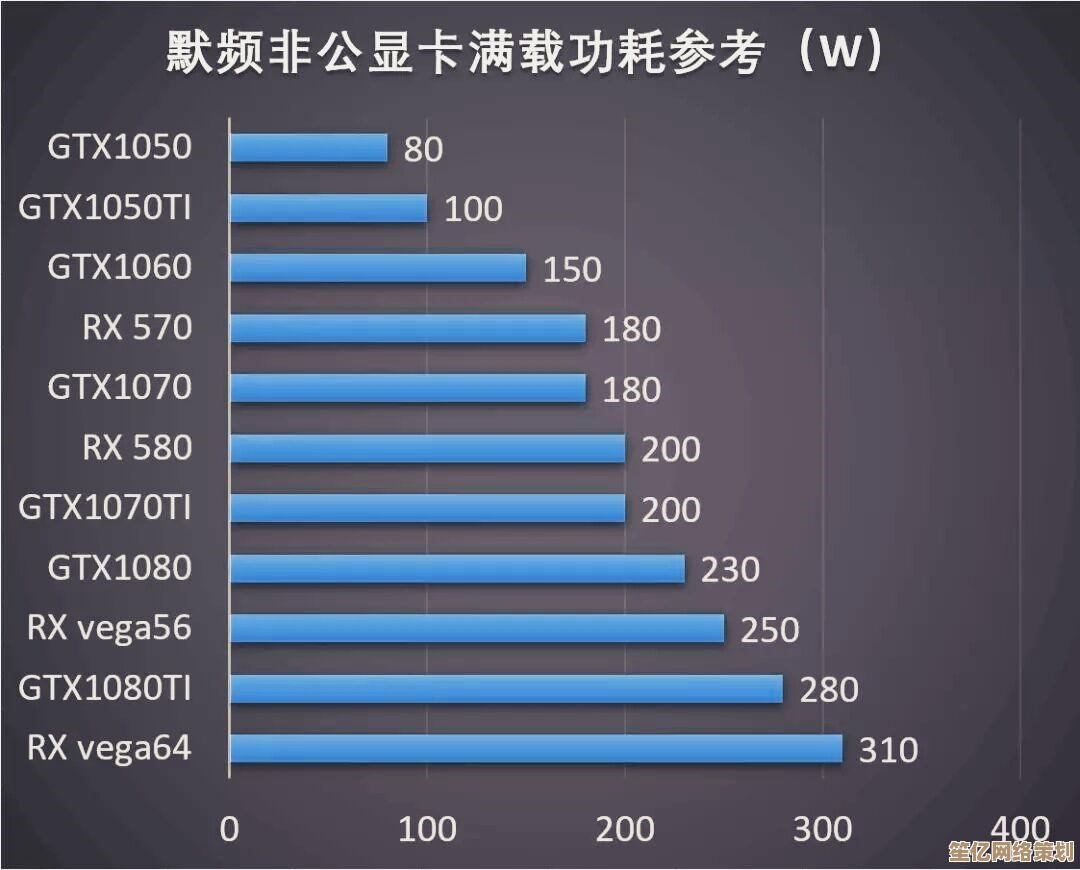

功耗与散热:性能的“天花板”

这可能是最现实的一点了,CPU性能再强,如果散热压不住,它也会因为过热而降频,结果就是高性能状态维持不住,瞬间“阳痿”,笔记本上这点尤其明显,有些游戏本参数漂亮,但一玩大型游戏,风扇噪音像拖拉机,帧数还不稳定,就是因为散热设计没跟上,CPU和GPU互相“烧烤”,谁也发挥不出全力。

所以看评测,一定要找那些有持续负载测试的,看看它长时间高负荷工作后,性能还能保持多少,这叫“性能释放”,比纸面参数重要得多。

到底该怎么选?

我现在给人推荐CPU,都会先问一句:“你最主要用它来做什么?”

如果是主要打游戏,特别是玩那些对单核性能敏感的电竞游戏,那Intel的酷睿系列的高主频和优秀游戏优化可能更合适,但如果你是个内容创作者,经常需要做视频、设计、多任务处理,那AMD锐龙的多核多线程优势,在同等价位下往往能给你更实在的生产力提升。

说白了,脱离使用场景谈性能,就是耍流氓,别被那个最大的数字牵着鼻子走,多去看看实际应用的评测对比,比如用Pr导出同一段视频要多久,用Blender渲染一个场景时间差多少,这些实实在在的数据,比任何华丽的参数都更有参考价值。

选CPU,最后选的不是那个冰冷的数字,而是它未来几年陪你工作、娱乐、创作时,那种顺畅、可靠、不添堵的默契感,这种感觉,真不是一张简单的参数表能全部告诉你的。

本文由牧芦于2025-10-11发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/23743.html