深入微观领域:夸克作为物质基本构建块的核心作用探析

- 游戏动态

- 2025-10-11 06:15:18

- 1

好吧,让我试着聊聊夸克这事儿,说真的,每次想到这玩意儿,我脑子里最先冒出来的不是公式或实验,而是小时候玩过的一种俄罗斯套娃——你打开一个,里面有个更小的,再打开,还有更小的,好像永远没个尽头,夸克给我的感觉就是这样,它仿佛就是那个目前我们所能触及的、最小的“套娃”内核,再往下,似乎就只剩下一些模糊的、关于弦或者能量的概念了,有点让人头晕。

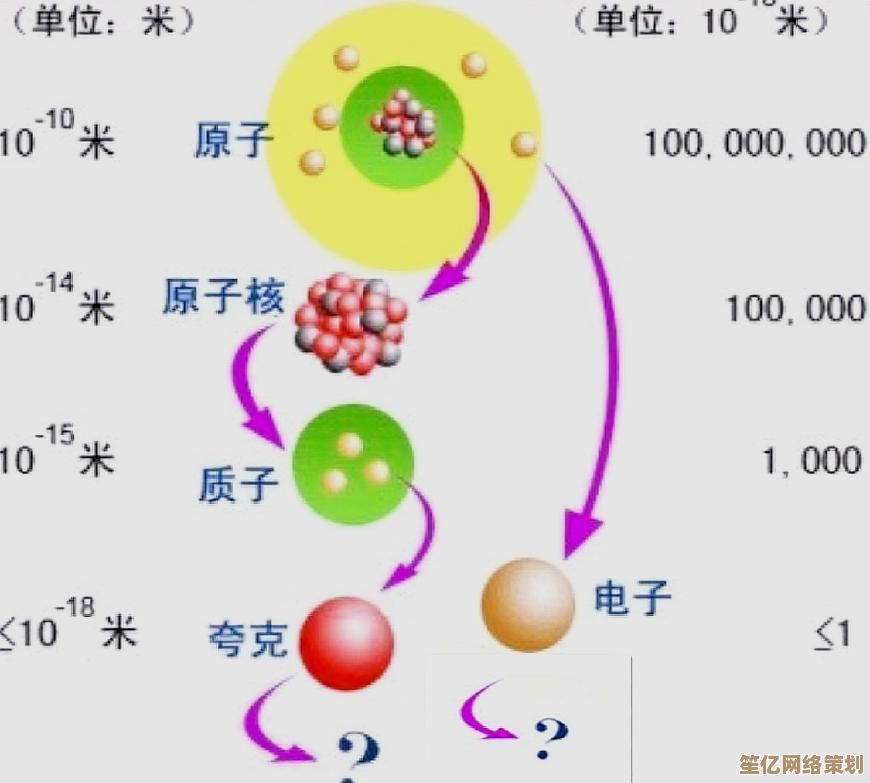

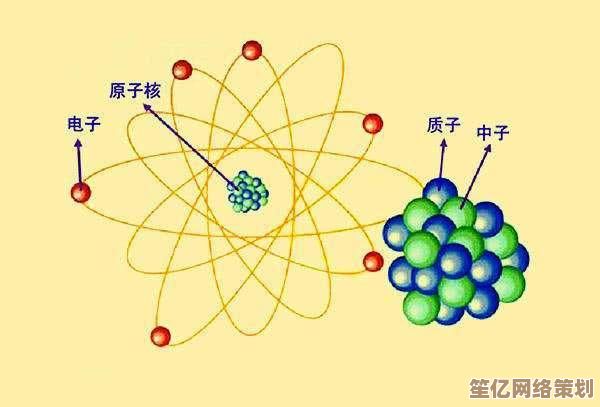

你知道吗,我们总说“物质是由原子构成的”,这话听起来挺坚固的,像个真理,但原子下面还有原子核和电子,原子核里又塞着质子和中子——而夸克,就藏在质子和中子的深处,它就像舞台剧幕后那个真正提线的人,所有台前的光彩(比如我们看到的桌子、石头、自己的身体)都依赖于幕后这些基本演员的排列组合,但奇怪的是,你永远没法单独把它拽出来观察,它被“禁闭”着,像是一种社交恐惧症患者,只愿意在极小的圈子里(比如三个夸克组成一个质子)活动,你一试图把它孤立出来,它就不玩了,或者瞬间转化成别的东西,这种性质总让我觉得,自然在跟我们玩一个既慷慨又吝啬的游戏:它允许我们窥见规则,却不肯给出最直接的证据。

我记得有次看一篇报道,讲斯坦福直线加速器实验室(SLAC)的早期实验,科学家们用高能电子去轰击质子,原本以为会看到质子像个均匀的小球一样被撞开,结果却发现电子以一种极其诡异的方式散射出去——那感觉,就像你以为你撞向的是一团均匀的果冻,结果里面却藏着几颗坚硬的、飞速旋转的小石子,这个“小石子”就是夸克存在的间接证据,读到这里时,我莫名有点感动,我们人类,靠着巨大的机器、复杂的计算和一点点运气,居然就这样“触摸”到了物质最深层的骨架,虽然这种触摸是间接的、需要大量推理的,但它确确实实改变了我们对自己所处世界的理解。

夸克有六种“味”(这名字起得真不怎么样,有点随意,好像科学家当时懒得想更严肃的术语了),上、下、奇、粲、底、顶,构成我们周围稳定物质的,主要是上夸克和下夸克,一个质子由两个上夸克和一个下夸克组成,中子则是由两个下夸克和一个上夸克组成,你看,仅仅是这两种最基本“积木”的数量调换一下,就产生了决定原子性质的关键差异——带正电的质子和不带电的中子,这种简洁性背后,是令人难以置信的精密平衡,我有时候会胡思乱想,如果宇宙的物理常数稍微变一点点,比如夸克的质量或者它们之间的作用力强度不同,会不会就根本无法形成稳定的原子核,也就没有了后来的恒星、行星,更别提我们这些在这里思考夸克的生命了?这种偶然性,细想下去会有点后怕,又有点庆幸。

我对夸克的理解也充满了各种“断点”,我知道它们通过强相互作用力粘在一起,传递这种力的是胶子,但“色荷”这个概念,虽然科学家用它来解释夸克如何结合,我始终觉得有点抽象,像是一种为了让数学方程成立而不得已引入的标签,还有,为什么偏偏是六种“味”?为什么质量差异那么大?这些问题的答案,可能藏在希格斯机制里,或者更深的理论中,我的知识到这里就有点跟不上了,像看一本缺了几页的小说,情节大致能连起来,但关键的转折处总是模糊的。

聊到这里,我反而觉得,正是这种“不完美”和“未完成”的感觉,让微观物理学充满了魅力,它不像一个已经竣工的纪念碑,而更像一个永远在扩建中的工地,夸克作为目前认知的基本构建块,它的核心作用或许不仅仅是“构建”了物质,更在于它不断地向我们提出新的问题,推动着我们思维的边界,我们以为找到了基石,结果发现基石下面还有更深的奥秘,这种探索,与其说是寻找终点,不如说是一场无尽的、与自然对话的过程,而能参与到(哪怕是作为旁观者)这场对话中,本身就挺奇妙的,你说呢?

本文由度秀梅于2025-10-11发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/23736.html