深入探索视频制作秘诀:提升创作水平的关键技巧与策略

- 游戏动态

- 2025-10-11 05:57:19

- 1

行吧,聊聊视频制作这事儿,说真的,每次看到那些特别牛的视频,心里都痒痒的,又有点不服气——他们到底是怎么弄的?我琢磨了挺久,也拍废了不少素材,慢慢感觉,那些所谓的“秘诀”,其实不是什么玄乎的魔法,更像是一层窗户纸,捅破了,也就那么回事,今天咱就唠点实在的,不说那些“第一步第二步”的说明书。

我觉得最容易被忽略,也最要命的一点是:你得先有个“屁用”的想法。

别笑,我是认真的,太多人一上来就琢磨用什么相机、什么滤镜、怎么运镜……技术堆了一身,但拍出来的东西,空洞得像超市里的塑料模特,你得先问自己:我到底想通过这个视频表达什么?哪怕这个想法特别小,特别私人。

比如我去年拍过一个关于我家楼下早餐摊的视频,没啥宏大主题,我就想记录那个摊主阿姨十几年如一日,在清晨五点半点亮的那盏昏黄的灯,我的“屁用”想法就是:这盏灯,对早起奔波的人来说,就是一天里第一个温暖的信号,有了这个内核,我再去找角度——拍油条下锅时溅起的油星,在灯光下像不像小星星?拍第一个顾客呵着白气接过豆浆时的表情……所有的技术,都为了这个小小的、温暖的内核服务,没有这个内核,你运镜再花哨,也只是一堆华丽的空镜头。

拥抱“不完美”,那才是活气儿。

我们太容易被电影级的“完美”给唬住了,总想着每一个镜头都得光线精准、构图黄金比例、焦点锐利无比,但说实话,有时候正是那些“意外”,让视频有了人味儿。

我记得有次拍一个朋友弹吉他的片段,本来设计得好好的,突然一只猫闯进画面,在他脚边蹭了蹭,我当时心里一沉,觉得这镜头废了,但后期的时候,硬着头皮把这段保留了,结果呢?所有看过的人,印象最深的都是那只猫,那个瞬间的真实和意外,比我精心设计的所有转场都更有力量,所以我现在会刻意留一些呼吸声,甚至偶尔的虚焦,观众不傻,他们能感觉到那份真实和笨拙背后的真诚,这比工业化的完美更能打动人。

再说说节奏,这玩意儿太玄学了。

我一度沉迷于那种快节奏、强冲击的剪辑,觉得那样才“酷”,但后来发现,让人真正能看进去的,往往是张弛有度的东西,就像呼吸,你不能一直大口喘气,会憋死的。

怎么找节奏感?我的笨办法是:剪完粗剪版后,闭上眼睛听,别管画面,只听声音和剪辑点,哪里觉得憋得慌,哪里又觉得拖沓得想快进,那个感觉就是最真实的节奏标尺,然后就去调整,该留白的地方,哪怕画面静止三秒,也要勇敢地留出来,让情绪有沉淀的时间,这需要很大的勇气,因为你会总觉得“这里是不是太慢了?观众会跑掉吧?”但相信我,恰当的留白,是建立信任感的开始。

也是我最想强调的:把工具当成伙计,别当成老板。

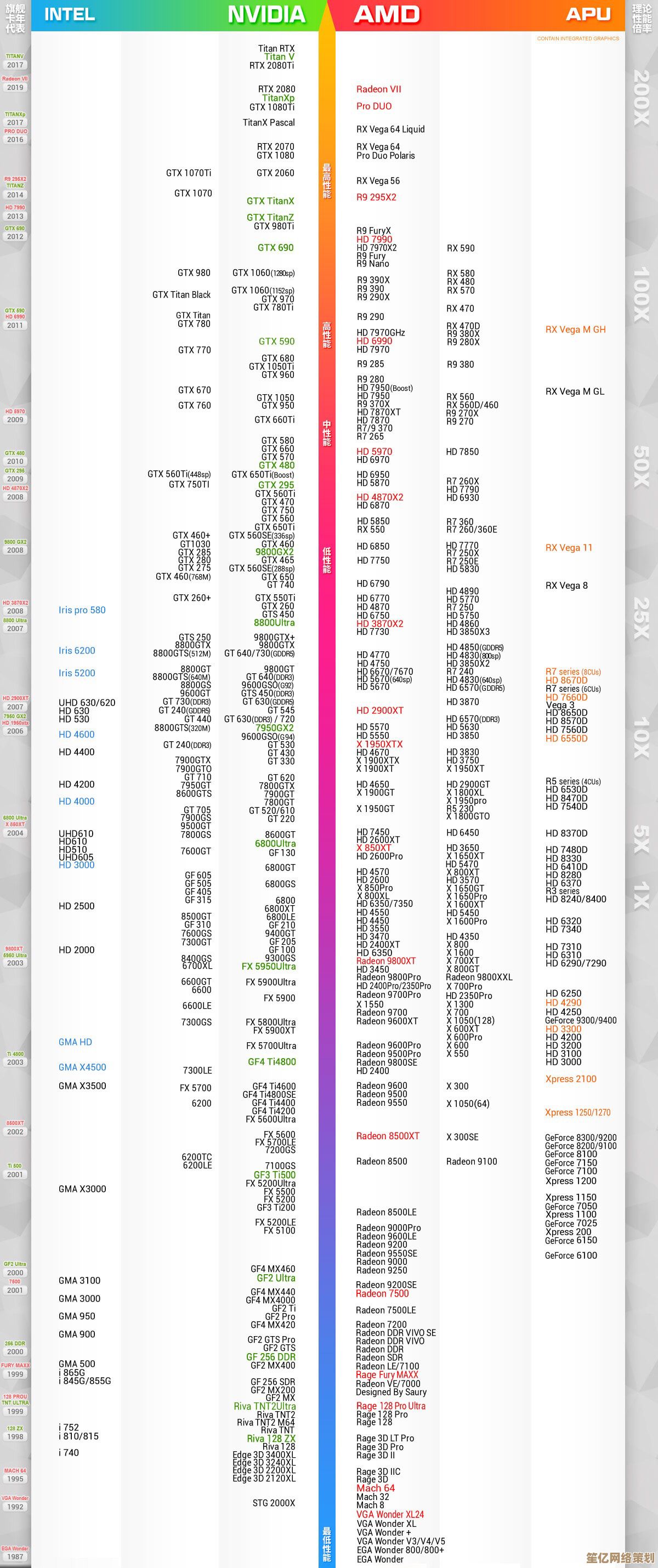

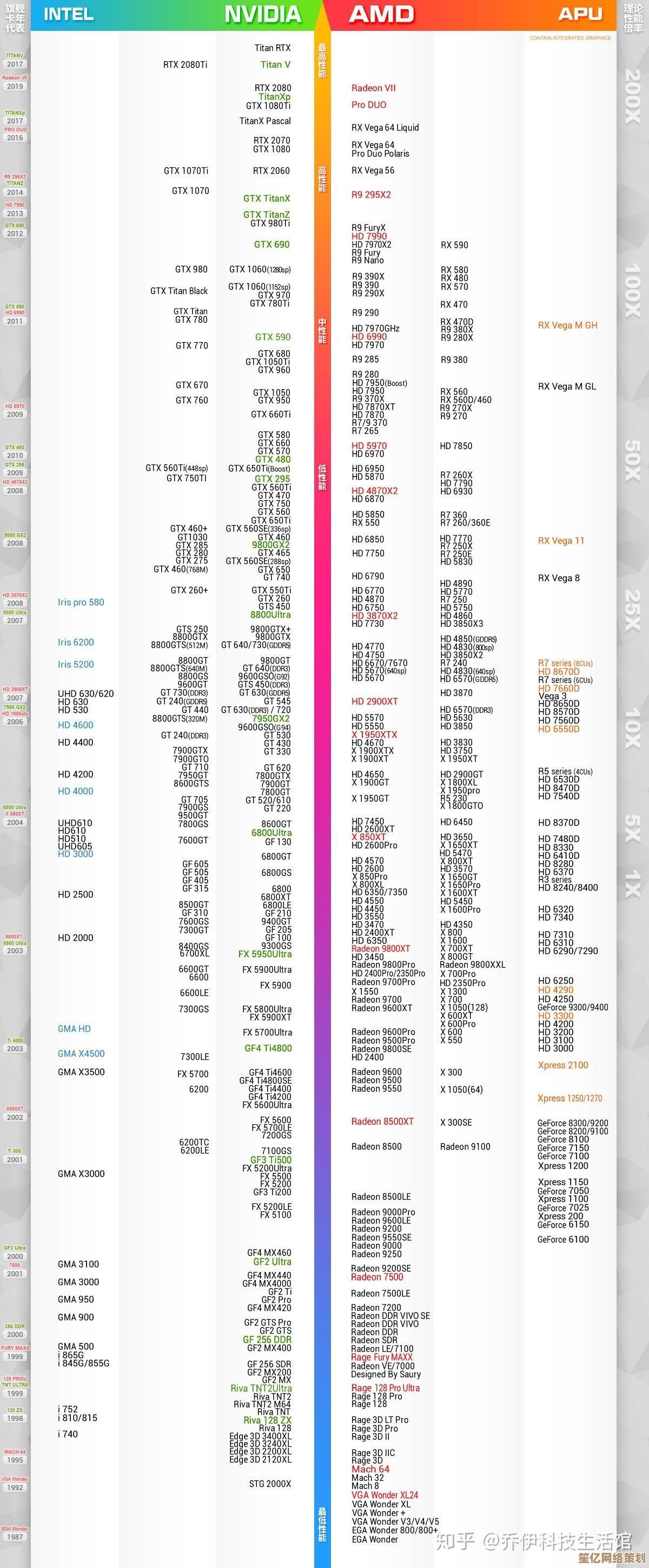

设备很重要,但没你想象的那么重要,我见过用手机拍出电影感的大神,也见过扛着几十万设备拍出流水账的“器材党”,关键是你和你的工具熟不熟。

你就跟它处,天天摸它,把它的脾气秉性都摸透,我那台老相机,哪个角度的光线它会偏蓝,哪个焦段稍微有点畸变,我心里门儿清,这就好比一个老木匠和他的刨子,工具成了手的延伸,这时候,你才不会在创作时老想着“我这个参数对不对”,而是能专注在“我想要表达的感觉”上,技术应该是解放你的,而不是捆绑你的。

说到底,提升创作水平,可能不是学更多炫技,而是做减法,减去对完美的执念,减去对设备的焦虑,减去对流行模板的盲目追随,回到你最想说的那句话,然后用你最熟悉的方式,带着一点毛边和忐忑,把它讲清楚。

这过程肯定不轻松,会不断自我怀疑,但当你某个深夜回看自己剪完的片子,突然有那么一个瞬间,觉得“哎?这东西,好像有点像我心里想的那意思了”,那种快乐,比任何点赞和播放量都来得实在。

行了,就先唠到这儿吧,我得去给相机充电了,下一个视频,我想试试……嗯,还没完全想好,但大概跟窗台上的那盆快死的绿萝有关。

本文由韦斌于2025-10-11发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/23728.html