从架构到优化:志强单核处理器天梯图背后的性能差异全透视

- 游戏动态

- 2025-10-09 18:06:33

- 1

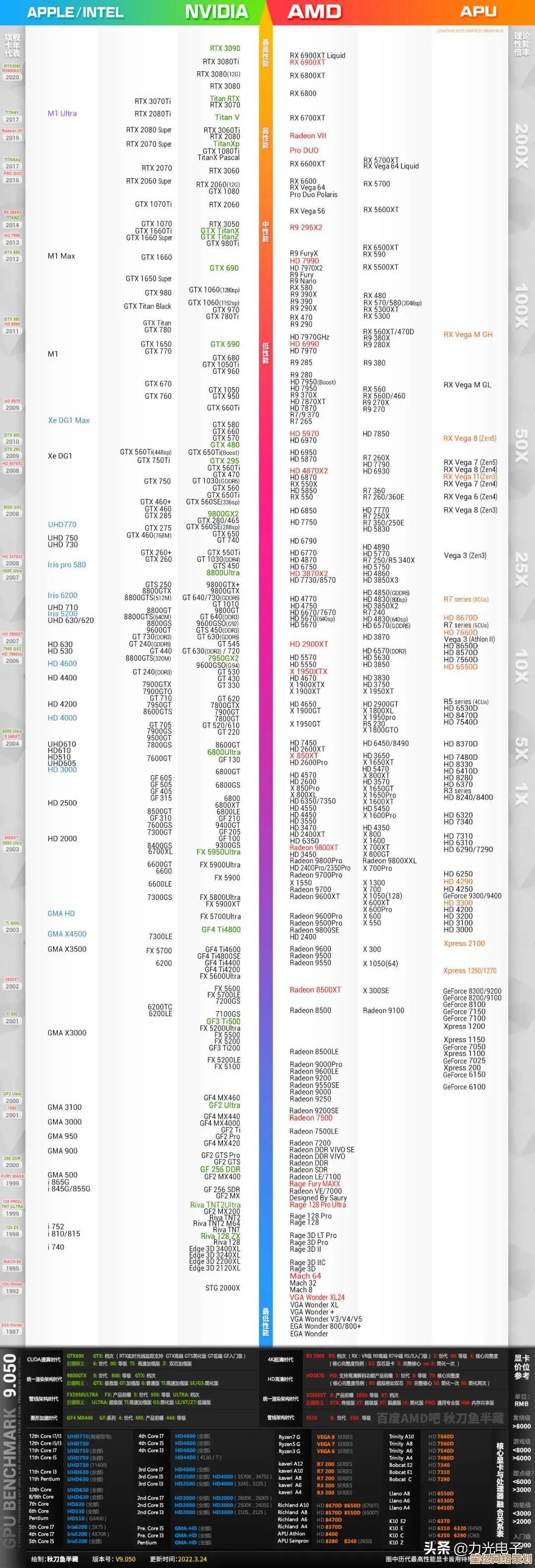

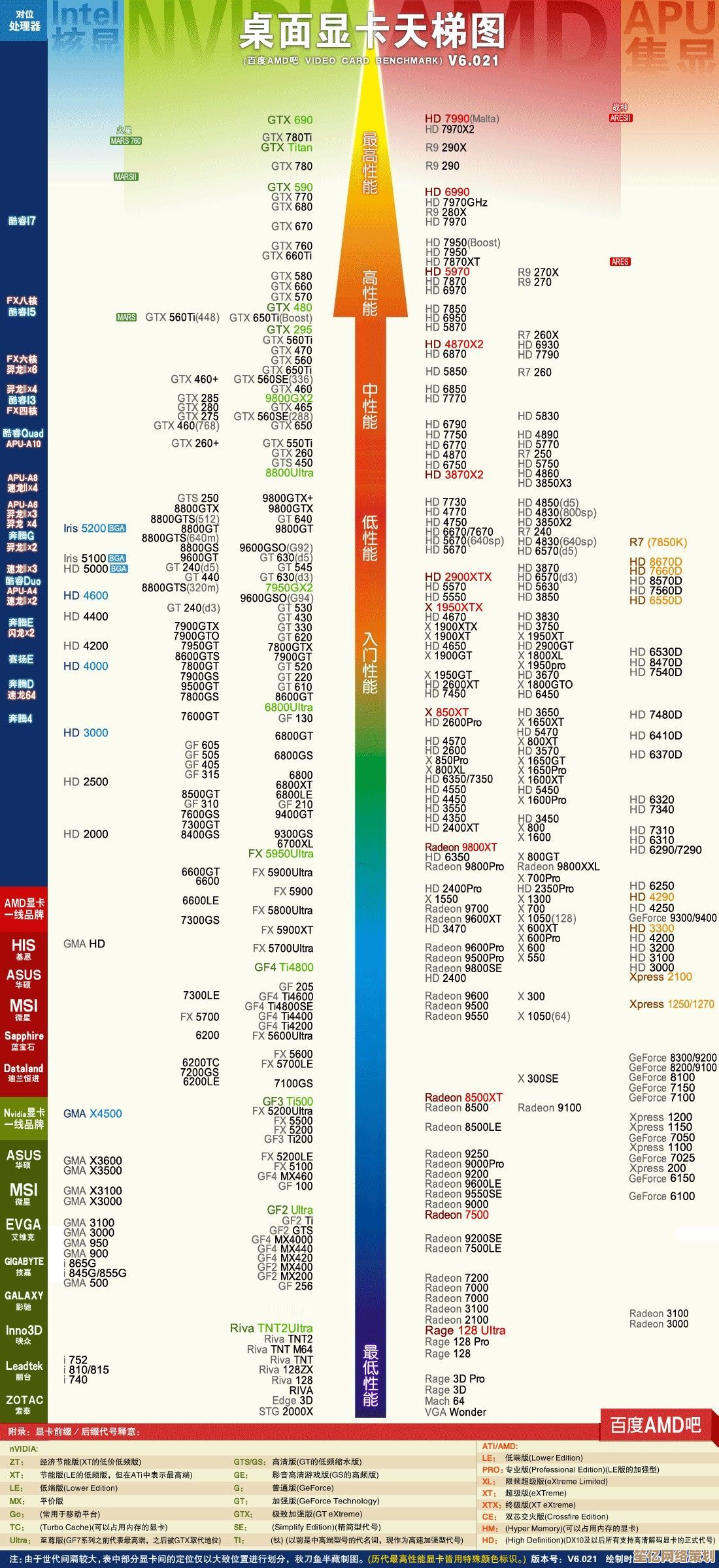

行,咱们今天就来聊聊这个“志强单核处理器天梯图”的事儿,说真的,每次看到网上那些密密麻麻的性能排行,我都觉得有点……怎么说呢,既实用又有点误导人,你看着一条线从低到高,好像性能就这么清清楚楚排排坐了,但背后那些架构差异、优化门道,真不是一张图能说清的。

我印象特别深的是,前阵子折腾一台老工作站,用的是E5-2690 v2,Ivy Bridge架构的,按理说,核心数不少,多线程还行,但单核跑个稍微老点的单机游戏,生化奇兵:无限》,就能明显感觉到帧数不稳,那时候我就在想,这玩意儿在天梯图上可能位置不算低,但实际用起来,跟现在哪怕一颗i3-12100比,那种响应速度的差距,简直是两个时代的东西,天梯图只会告诉你一个分数,但不会告诉你,架构老了之后,指令集效率、缓存延迟这些“隐形参数”是怎么拖后腿的。

其实从架构演进来看,英特尔这几代志强(Xeon)的单核设计,思路变了很多,早些年像是Nehalem、Sandy Bridge时代,单核性能提升还挺直线的,堆频率、加缓存,简单粗暴,但到了Skylake之后,尤其是最近几代,你会发现它开始玩“精细化操作”了——比如Sunny Cove架构里那个更大规模的乱序执行窗口,或者Golden Cove对AI指令的集成,这些东西,在天梯图上可能就是百分之十几的性能提升,但实际应用里,可能直接决定了你的代码编译时间能不能从10分钟缩到7分钟,我有个做深度学习预处理的朋友,就因为把E5换成了W-1370(基于Rocket Lake),同一个数据预处理脚本,时间少了快30%,他说“感觉就像换了个脑子”。

不过这里有个坑:不是所有应用都能吃到架构红利的,比如一些老企业软件,压根没针对新指令集优化,你换个最新一代的Xeon W-2400系列,可能单核性能提升微乎其微,这时候天梯图就成了“纸上谈兵”,我甚至觉得,很多人盲目追高天梯图排名,反而花了冤枉钱。

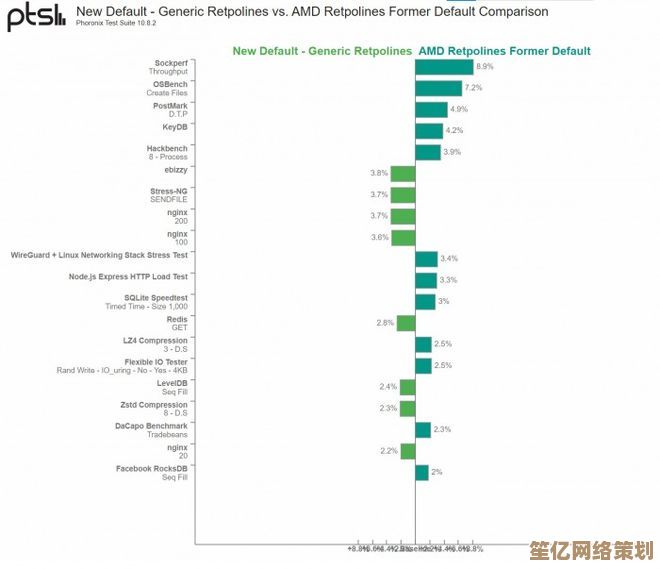

再说优化,其实处理器性能就像做菜,硬件是食材,但编译器、系统调度、散热这些“火候”不到位,再好的U也白搭,我记得有次测试,同一颗Xeon E-2286M,在默认功耗墙下跑Cinebench R23单核,分数也就那样;但把PL1/PL2功耗拉高,散热跟上,分数能蹿一截,可天梯图会标注测试条件吗?大多不会,这种“可优化空间”才是DIY玩家或者系统集成商最该琢磨的。

还有一点我老想吐槽:单核性能的“感知阈值”,比如从4.0GHz到4.5GHz,你可能觉得提升不小,但实际用起来,除非是极端敏感的场景(比如竞技游戏),普通人根本察觉不到,反而内存延迟、硬盘读写这些“周边因素”更容易成为瓶颈,所以看天梯图的时候,真得带着怀疑精神——它只是个参考,不是圣经。

最后说个例子:去年帮人装渲染机,客户非要盯着天梯图选了个单核分数高的老Xeon,结果渲染速度还不如一颗主流酷睿,为啥?因为软件早就针对新架构的AVX-512做了优化,老U根本跑不动,所以啊,天梯图背后那些“没画出来的东西”,才是关键。

我的感觉是,看天梯图不如多看实际应用场景,架构差异是基础,但优化才是拉开体验差距的狠角色,别被那条直线骗了,得多想想曲线背后的“为什么”。

本文由魏周于2025-10-09发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/22875.html