从性能到价格:2016年笔记本CPU选购指南及天梯图解析

- 游戏动态

- 2025-10-09 21:06:21

- 1

哎,说到2016年选笔记本CPU这事儿,现在回头看,真有点考古的感觉了,那会儿可没现在这么“卷”,什么核显性能起飞、大小核混合架构……通通没有,那时候的纠结,特别实在,就是一根筋:你要性能,还是省钱?

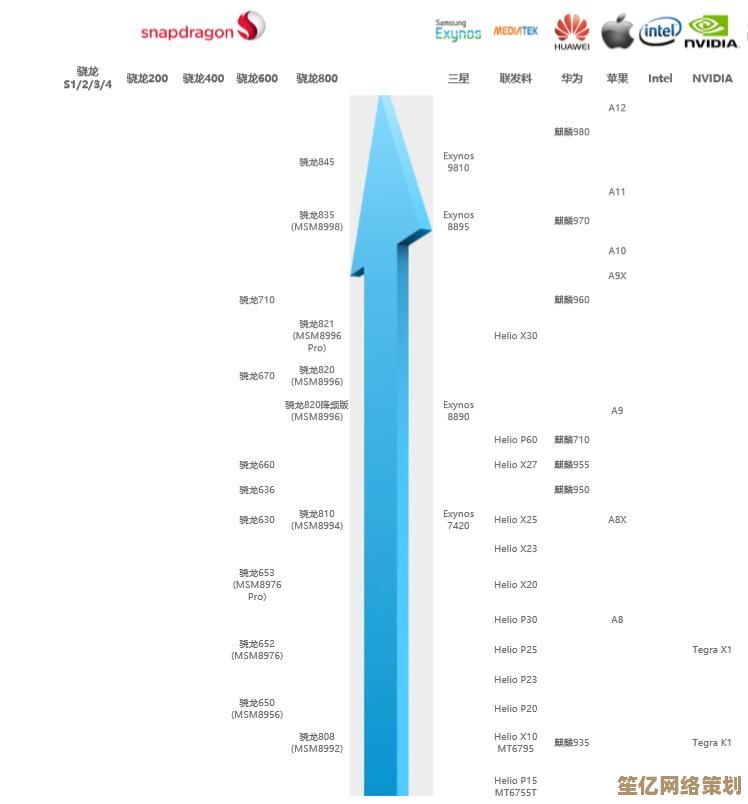

我记得特别清楚,2016年我帮表弟选高考后的游戏本,那叫一个头疼,当时的主流,说白了就是英特尔一家独大,AMD还在泥潭里扑腾,它的FX系列在笔记本上基本就是“大火炉”的代名词,除了极致性价比(或者说,除了便宜),真没啥能跟英特尔掰手腕的。

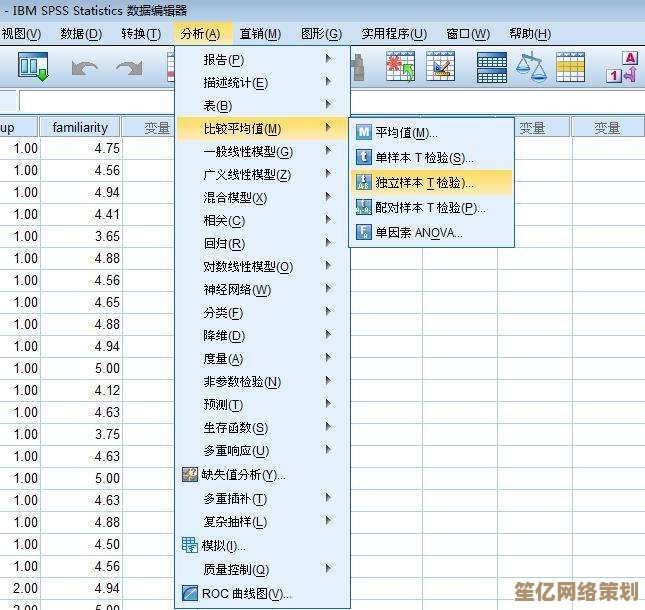

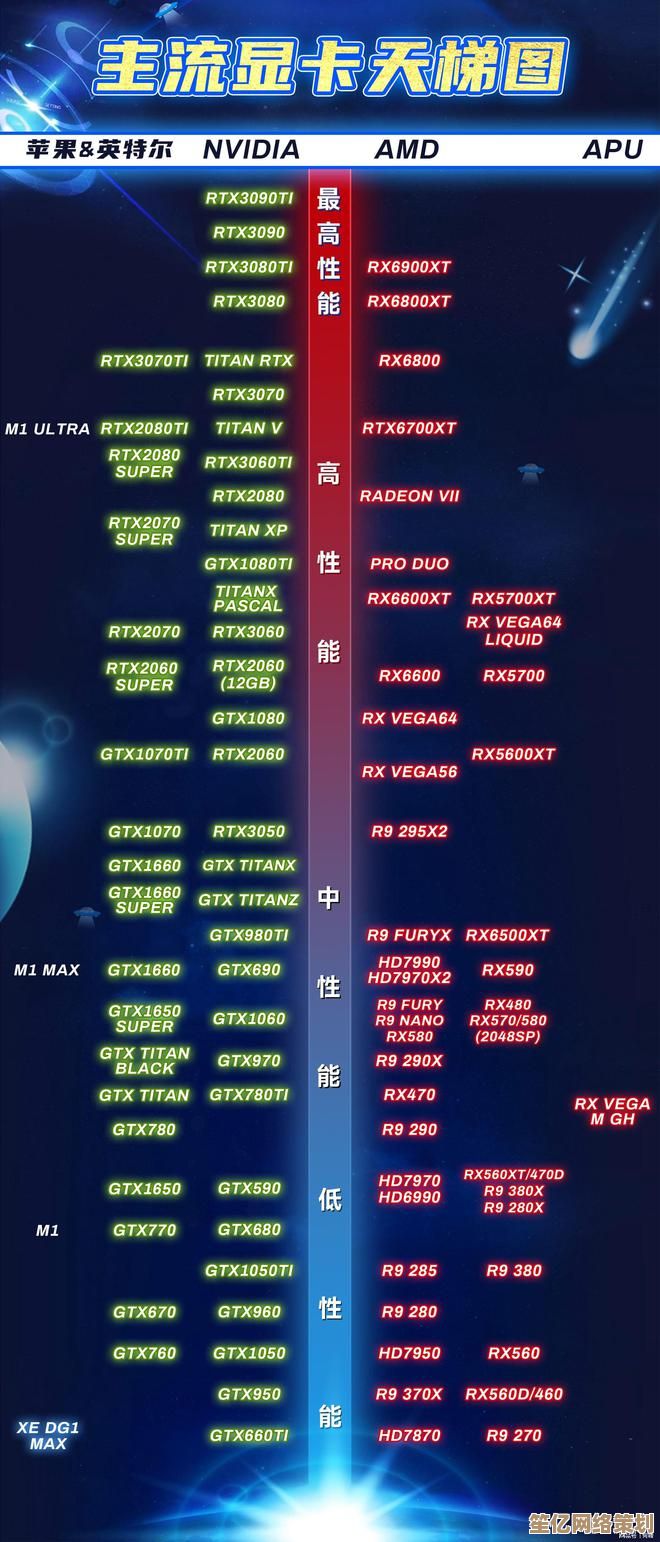

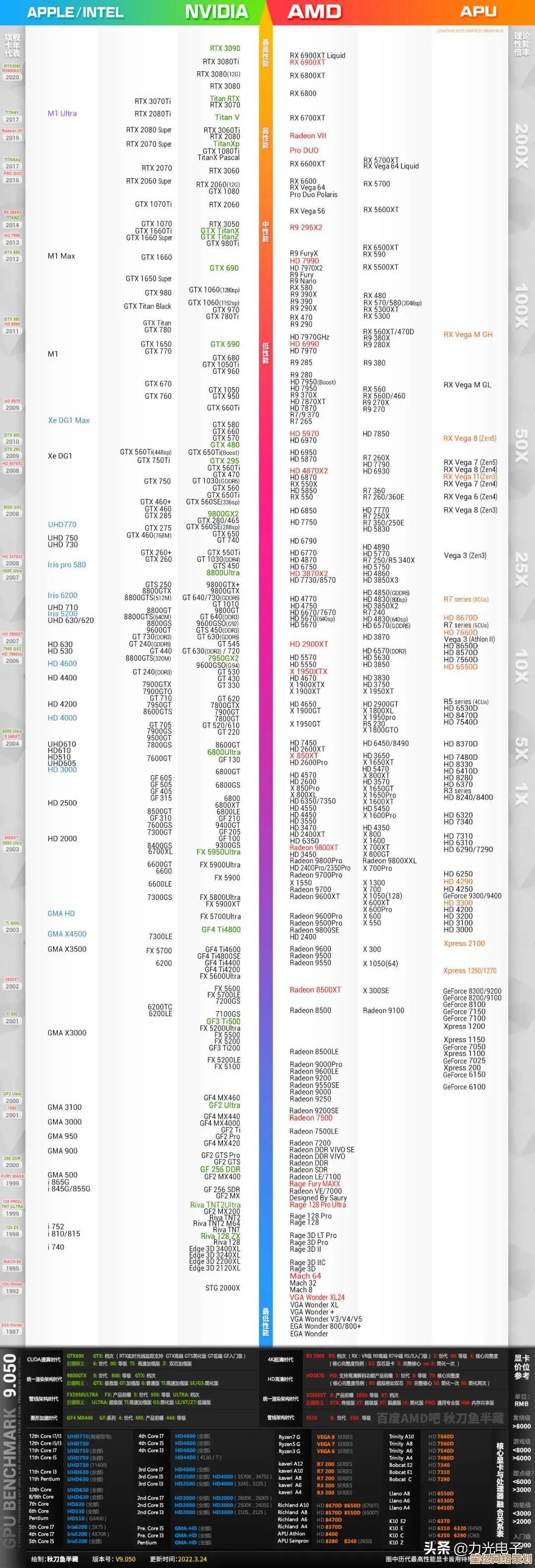

所以当时的天梯图,看起来特简单,就像个单线程的爬梯游戏,最底下是英特尔酷睿的i3,中间是i5,顶上就是i7,但坑就坑在,i5和i7里面,门道太多了。

那个著名的“双核i7”陷阱

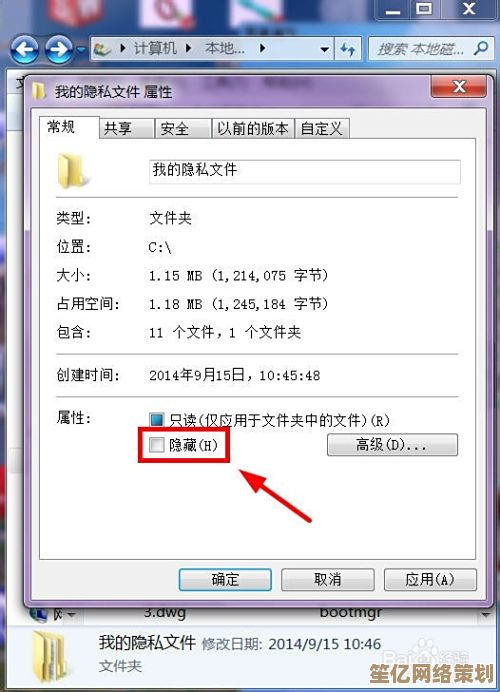

这是我当时差点踩的坑,你以为买个i7就高枕无忧了?错!2016年,很多轻薄本或者低端游戏本里,藏着一种叫“双核四线程”的i7,比如i7-6500U,名字听着唬人,但本质上就是个频率高点的双核CPU,我表弟当时就看中了一款,说“这可是i7!”,我赶紧拦住他:兄弟,你打游戏主要看显卡不假,但CPU拖后腿也不行啊,这个“i7”可能还不如一个正经的四核i5,比如i5-6300HQ。

对,2016年的关键分水岭就是核心数,标压CPU(型号带H或HQ的)基本都是四核,而低压CPU(型号带U的)清一色双核,所以就会出现“i5-6300HQ(四核)性能碾压i7-6500U(双核)”这种在今天看来很魔幻的事情,天梯图上,你得把标压和低压系列分开看,它们几乎是两条平行线。

所以我的选购逻辑特别粗暴:

-

先定需求,其实是定功耗:

- 要打游戏、做视频? 没得选,直接找后缀带 H 或 HQ 的标压CPU,别管i5还是i7,只要是四核标压,基础盘就有了,像i5-6300HQ配个GTX 960M,是当年非常经典的性价比游戏本配置。

- 只是上课、办公、看剧? 那低压U(后缀 U)就够了,i5-6200U是绝对的主流,性能足够用,续航也好,至于i3和赛扬,那就真是预算极度紧张的选择了,用起来会明显感觉到那种“卡顿感”。

-

再看天梯图的具体位置:

- 在标压四核里,i7-6700HQ当然比i5-6300HQ强,主要是频率和缓存更高,但价格也贵一截,对于大多数游戏来说,显卡到了瓶颈,CPU的这点差距感知不强,这钱不如加到显卡上,从GTX 960M升级到GTX 965M,体验提升明显得多。

- 在低压U里,i7-6600U比i5-6200U强得有限,很多时候就是频率高一点点,为了这点提升多花好几百,我觉得不值,除非你对那点单核性能有极致要求(好像当时也没啥需求能用到)。

举个具体例子吧:

当时我和表弟最终锁定了两款机子: A款:i7-6500U + GTX 960M B款:i5-6300HQ + GTX 960M

A款因为用了低压U,机身更薄,广告上还突出“i7处理器”,B款傻大黑粗,但里面是实打实的四核i5,价格居然差不多,这还用选吗?肯定B款啊,事实证明,在玩《守望先锋》这类游戏时,B款的帧数就是更稳,因为四核CPU处理游戏的多线程任务更从容。

现在想想,2016年的选购有种“信息不对称”的博弈感,很多商家就靠“i7”这个名头忽悠人,你得像个侦探一样,去扒开型号的后缀,看清核心数这个本质。

回过头看,2016年是英特尔挤牙膏时代的尾声,所以选择反而“简单”——格局固定,坑点明确,它不像现在,AMD yes了,大小核让人纠结,核显也能玩网游了,但那种在有限预算和明确参数里“淘金”的乐趣,现在倒是很少有了,说白了,那时候的聪明钱,都花在了刀刃上:要么屈服于续航和轻薄,要么就为了性能接受一块大砖头,中间地带,反而满是陷阱。

本文由其莺莺于2025-10-09发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/22947.html