探索RAM:深入了解计算机内存的核心作用与工作原理

- 游戏动态

- 2025-10-09 06:18:14

- 1

探索RAM:当电脑“记性不好”的时候,它到底在忙什么?

我记得第一次拆开旧电脑,看到那几条绿色的长条——内存条——时,心里嘀咕:“就这?凭什么它能让我的游戏卡顿、让我的文档突然消失?”后来我才明白,RAM(随机存取存储器)根本不是我们想象中那种“存储”设备,它更像一个临时的工作台,一个高速、健忘却极其重要的中间人。

你可能遇到过这样的场景:打开十几个浏览器标签页,PS 和 Final Cut 同时运行,电脑突然慢得像在爬,这不是CPU偷懒,而是RAM在挣扎——它的空间被塞满了,只能拼命地把数据往硬盘里“倒腾”(虚拟内存机制),而一旦断电,RAM 里的一切瞬间归零,像一场梦一样不留痕迹,这种“临时性”恰恰是它高效的原因,但也是无数人猝不及防丢失未保存文档的罪魁祸首。

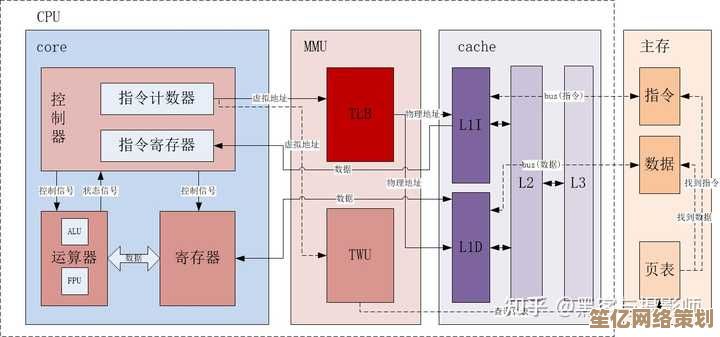

RAM 的工作原理其实有点像图书馆的临时取书区,CPU 是读者,硬盘是书库,而 RAM 就是那张桌子,读者不可能每次都跑去书库拿书,太慢了;而是把可能要用的书先堆在桌上,随时翻阅,但桌子大小有限,堆满了就得还回去一些——这就是内存交换,而RAM的“随机存取”指的是它可以直接跳到任意位置读写数据,而不是像磁带那样顺序查找——这解释了为什么它的速度比硬盘快上百倍。

但RAM并不是天生平等的,我记得自己第一次升级电脑内存时,从4GB跳到16GB,原本剪辑视频时频繁崩溃的软件突然稳如老狗,那种“终于不用每隔五分钟按一次保存”的解脱感,让我意识到:内存容量其实决定了你能同时做多少件事的“自由度”,而频率和时序这些参数,更像是内存的“性格”——高频低时序的内存像是个语速快还不打磕巴的人,但价格也更烫手。

有趣的是,RAM 的脆弱性也暴露了计算机体系的某种“人性化”缺陷,比如为什么Windows系统用久了会变卡?部分原因就是内存碎片化——频繁分配和释放让RAM空间变得七零八落,就像房间里东西乱扔,找什么都得翻半天,而苹果的M系列芯片用统一内存架构(UMA)试图解决这个问题,让CPU和GPU共享内存,减少拷贝次数——说实话,我第一次用M1 Mac时确实被那种“莫名其妙的多任务流畅感”惊到了。

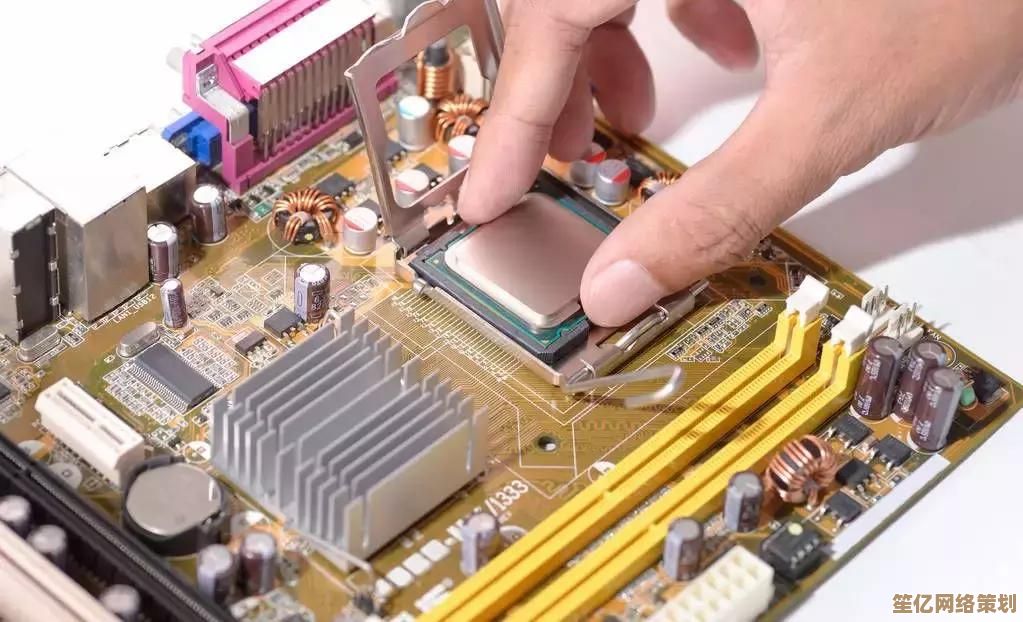

RAM 的故事也不总是技术性的,我还记得大学时室友的电脑频繁蓝屏,折腾一周才发现是某条内存条金手指氧化——用橡皮擦狠狠擦了几下居然就好了,这种“土法维修”瞬间让我觉得,再高端的技术也离不开物理世界的某种“粗糙感”。

说到底,RAM 的存在提醒着我们:计算机的本质是一种权衡艺术,在速度、容量、成本和持久性之间,我们选择了让内存承担“短暂的快速”,而把“永久的缓慢”留给硬盘,这种设计看似简单,却支撑起了整个数字世界的即时响应体验——哪怕它偶尔会因为我们的贪心(比如我同时开50个标签页)而小小报复一下。

所以下次你的电脑开始卡顿,也许可以默默对它说:“知道了知道了,是你桌上的东西堆太多了,我这就关几个。”

本文由苦芷烟于2025-10-09发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/22652.html