从2014年处理器天梯图看技术突破:性能升级如何重塑计算体验

- 游戏动态

- 2025-10-09 05:21:18

- 1

从2014年处理器天梯图看技术突破:那年芯片悄悄改变了我们怎么用电脑

记得2014年的时候,我还在用一台老旧的笔记本写论文,风扇嗡嗡响得像是要起飞,开个Photoshop都能卡成PPT——那时候我真的怀疑,是不是所有电脑用久了都会变成“电子蜗牛”😂,直到后来偶然看到一张当年的处理器天梯图,才突然意识到,原来那一年竟是芯片性能悄悄“翻盘”的起点。

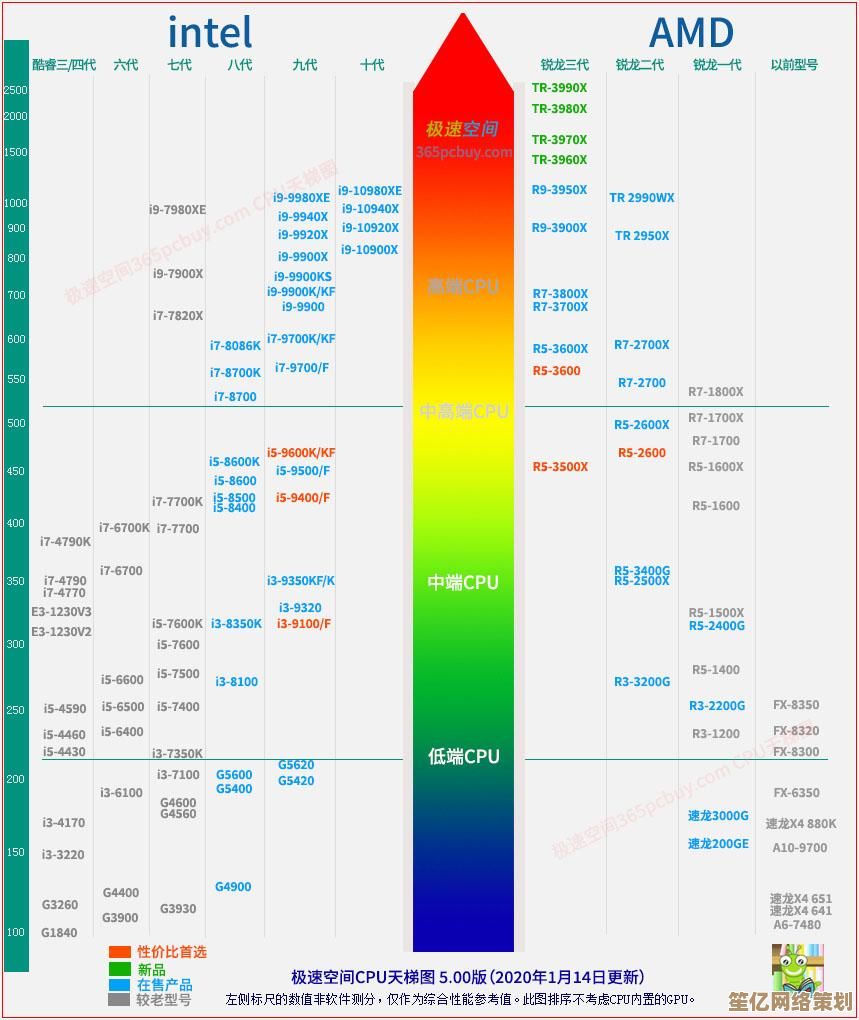

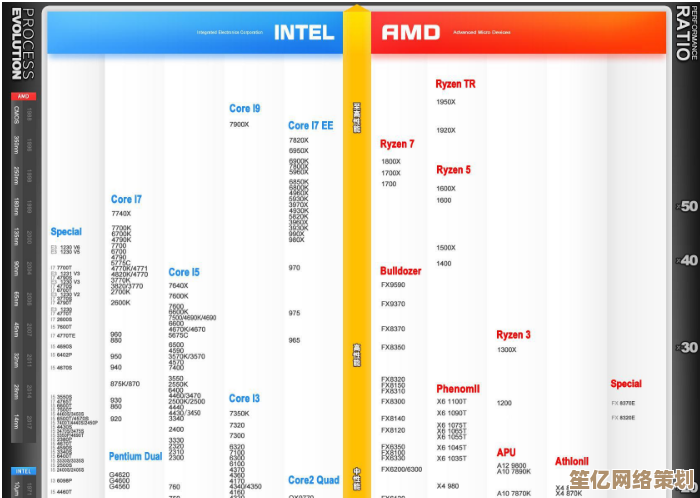

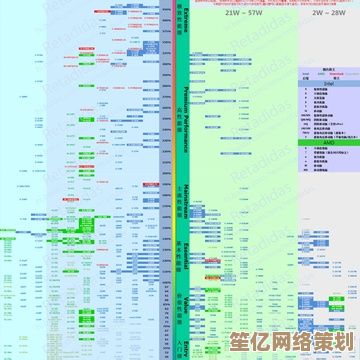

2014年的处理器天梯图,现在回头看有点像“老古董展览馆”,Intel的Haswell Refresh系列占着顶端,i7-4790K号称默频就能飙到4.0GHz,而AMD的FX-9590呢,靠着8核心硬堆频率勉强挤进高端区,但功耗高得能当暖宝宝用……说实话,那时候很多人(包括我)还觉得“多核无用”,毕竟大多数软件根本吃不满线程。

但就是从这一年开始,有些东西真的变了。

性能跃进:不只是数字游戏,是体验的“冷启动”

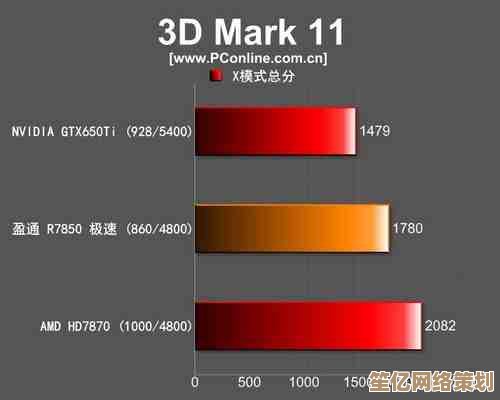

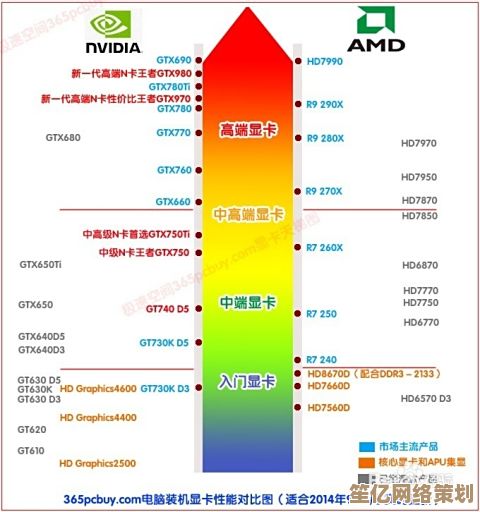

我记得特别清楚,当时朋友组了一台i5-4690K的机器,炫耀说“编译代码快了三分之一”,而我还在用第二代i3咬牙硬扛,天梯图上哪怕只是差5个位次,实际用起来可能就是“等10秒”和“等1分钟”的区别,比如显卡吧,NVIDIA的Maxwell架构(GTX 980)那一年直接能效翻倍,玩游戏不用再纠结“开不开抗锯齿”了——这种细节现在看起来普通,但当时真的让人有种“啊,原来电脑可以这样顺滑”的顿悟。

多核的逆袭:从“鸡肋”到“刚需”

2014年其实是个转折点:软件开始偷偷跟上硬件了,视频剪辑、渲染工具逐渐优化多线程,Chrome浏览器也开始疯狂吃核心……AMD那时候虽然被Intel压着打,但硬是把多核概念炒热了,现在回想,如果没有当年这种“堆核大战”,可能现在咱们用PR剪片时还得边等渲染边泡杯咖啡☕️(虽然现在也经常等,但至少能实时预览了是吧!)。

能耗比:笔记本终于能摆脱电源了

Haswell的续航改进是我觉得最实在的突破,之前用笔记本出门必带充电器,但像Core M这类低功耗芯片出现后,二合一设备突然就火了,我记得2014年拿过一台联想Yoga,实际能用五六小时——当时感动得快哭了,终于不用满世界找插座了!

遗憾与“

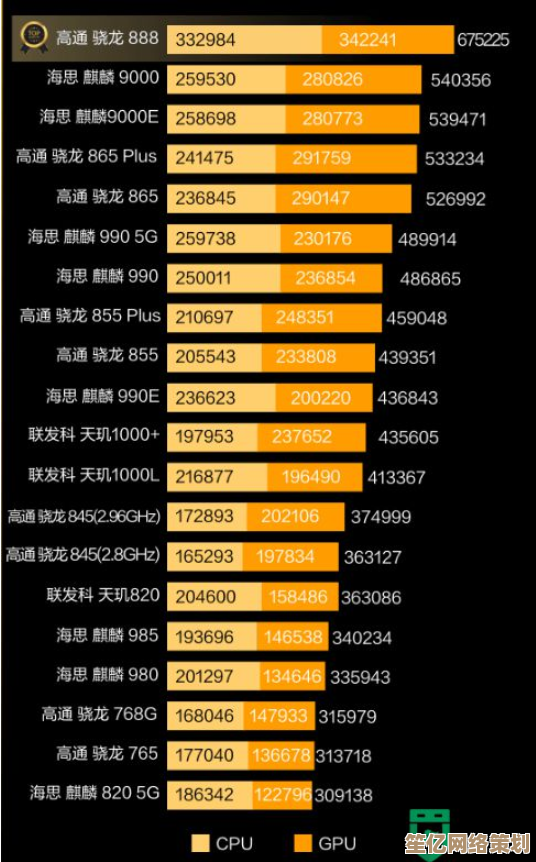

当然也有遗憾,回头看天梯图,AMD在高端市场的乏力其实拖慢了整个行业的竞争节奏,如果当时Zen架构早出来两年……唉,可惜没如果,而且移动端芯片(比如骁龙801)虽然强,但和桌面端差距还是巨大,导致那会儿手机轻度办公依旧是个梦。

现在十年过去,再看2014年的天梯图,感觉像翻老照片:有点粗糙,但藏着好多时代的线索,那时候的性能升级不是为了跑分虚荣,而是实打实解决了“卡顿焦虑”——谁能想到后来我们会对手机剪4K视频、实时AI绘图习以为常呢?

或许技术突破就是这样:当时只觉得“快了一点”,回头看才发现,它悄悄重塑了我们触摸世界的方式。🚀

(嗯,写完甚至想翻出那台老笔记本看看……不过还是让它安心退休吧。)

本文由苦芷烟于2025-10-09发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/22629.html