漫步者音响:沉浸于音乐奇境,体验声音的无限魅力

- 游戏动态

- 2025-10-09 00:06:21

- 1

当音乐不再是背景,而是整个宇宙

我记得第一次把漫步者音响搬回家那天,外面下着小雨,拆开箱子的时候,手指还被纸板边缘划了一下——有点疼,但没流血,我那时候在想:“这玩意儿真的能像广告里说的那样,‘重塑听觉体验’吗?”

说实话,我之前对音响没什么执念,手机外放、几十块的蓝牙小音箱,能响就行”,直到某个周末去朋友家,他用的是漫步者某款中档书架箱,放了我常听的那首《California Dreaming》,前奏吉他一出来,我整个人愣在原地——那个声音,像是有人把暖黄色的光揉碎了撒进空气里,每一个音符都立体的、带着毛茸茸的触感。

后来我才知道,那种感觉叫“解析力”,但比起技术参数,我更愿意形容为:声音突然有了形状和温度。

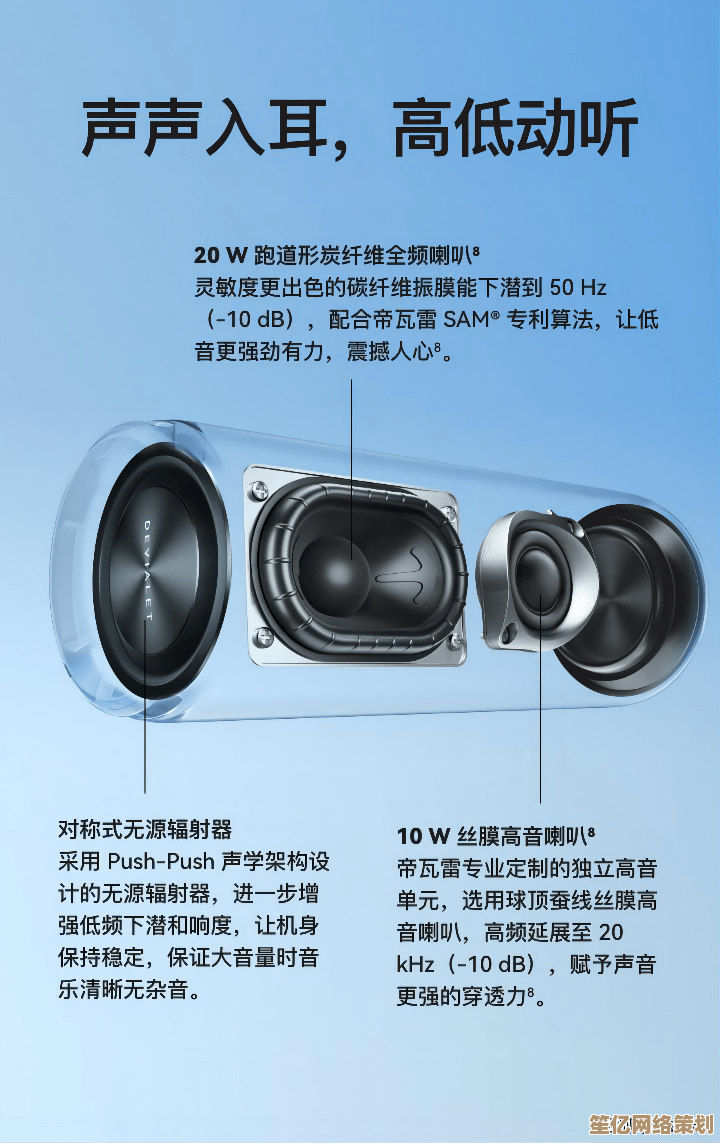

我不是发烧友,说不出太多专业术语,但漫步者最让我触动的是它那种“不刻意”的平衡感——低音沉得下去却不会轰头,高音清亮但不刺耳,就像喝一杯温度刚好的茶,不会烫嘴也不会凉得发苦。

举个例子:上个月熬夜加班时,我习惯性开着背景音乐,放到《Riverside》的时候,突然注意到前奏里一直有极轻微的、像铃铛又像水滴的音效——过去用普通耳机时完全被鼓点吃掉了,那一刻我居然莫名其妙眼眶发酸,说不清是音乐太动人,还是深夜情绪作祟。

很多人觉得音响只是工具的延伸,但我觉得它更像一个“翻译官”,把原本被压缩、扁平化的数字信号,还原成近乎真实的声场,尤其是听现场版录音时,那种观众掌声的方位感、歌手换气时的细微呼吸——仿佛我就站在第三排,还闻得到空气中飘着的啤酒味。

当然它也不是完美无缺,有次放雷鬼音乐时,低音稍微有点浑,朋友调侃说“像被闷在毯子里跳舞”;还有那个指示灯亮得有点刺眼,最后我贴了块黑色胶布才算解决……但这些小毛病反而让我觉得真实,它不像某些高端品牌那样冰冷精密,反而有种“陪你听歌的老朋友”般的松弛感。

最近我开始用它播环境白噪音,雨声落在树叶上、篝火噼啪作响、甚至咖啡厅的背景嘈杂…在这些声音里看书或发呆时,我突然意识到:好的音响提供的不是“更响”,而是“更近”,近到仿佛能触摸到声音的纹理,近让音乐从背景噪音变成一座可进入的城池。

现在它已经成了我生活里一个沉默的陪伴者,周末清扫时放Disco,傍晚看书时播爵士,甚至只是单纯站在窗前发呆,让声音像水一样流淌在整个房间,有那么些瞬间,我会忘记自己在听音响,而是觉得——声音本就该长成这样。

或许技术党会纠结于频响曲线或失真率,但对我而言,漫步者最珍贵的,是它把“听音乐”这件事,重新变成了一个小小的、私人的仪式,不需要正襟危坐,不用昂贵设备,只是随时能把自己扔进一片声浪里,漂浮或者下沉。

毕竟有些时刻,我们需要的不只是音乐本身,而是一个容器,能接住所有无处安放的情绪。

本文由冠烨华于2025-10-09发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/22503.html