保障硬件安全:详细指南教你多途径监控CPU温度变化

- 游戏动态

- 2025-10-07 08:27:21

- 1

我是怎么一步步学会盯着CPU温度不放的

说实话,我一开始根本没把CPU温度当回事,直到去年夏天,我的老台式机在打游戏时突然黑屏,一股焦味飘出来——CPU烧了,维修小哥一边拆散热器一边摇头:“你这温度都飙到100℃了,平时没监控吧?” 那一刻我才意识到,硬件安全根本不是“可能出问题”,而是“迟早会出事”。

从此我开始了和CPU温度的较劲,折腾了小半年,踩过坑也尝到甜头,分享些真实经验——不是教科书式教程,而是带点情绪的个人实践。

为什么非得管温度?高温不只是“变卡”那么简单

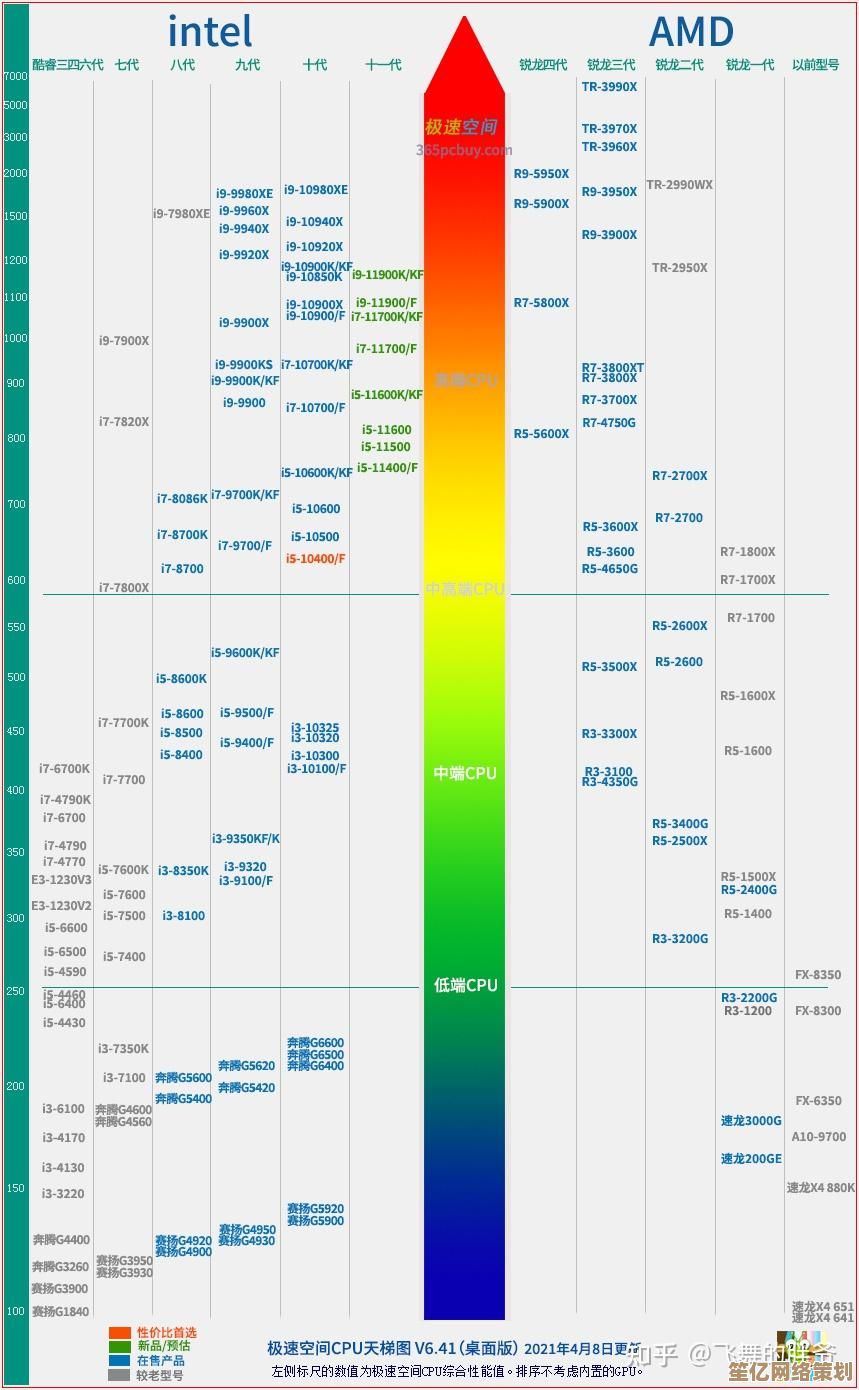

很多人觉得电脑卡顿就是温度高,重启就行,但高温的真正危害是不可逆的硬件损伤,比如我烧掉的那颗Intel i5,长期高温导致电容老化,最终击穿核心,维修费够买半个新U,血亏。

更隐蔽的是性能衰减,我朋友的笔记本常年85℃+,用了两年后发现多开几个网页都卡,清灰换硅脂也没救——CPU因为长期高温已经出现了体质下滑,这玩意就像人长期发烧,迟早拖垮身体。

监控温度?别光信任务管理器!

Windows自带的任务管理器只能看个寂寞——它显示的是“当前瞬时温度”,但高温往往爆发在瞬间,比如编译代码或渲染视频时,温度可能每秒跳涨10℃,等警报弹窗时已经来不及了。

我的做法是多工具交叉验证,

- HWInfo64(免费但专业):能记录每个核心的实时温度曲线,我设置的是每秒刷新,后台常驻;

- Open Hardware Monitor:开源工具,支持导出CSV日志,适合复盘分析;

- 甚至给老机器搭过Raspberry Pi+外置传感器的物理监控方案——虽然有点过度,但对付古董机散热故障真香。

实战案例:如何从“救火”变成“防火”

案例1:游戏本的玄学降频

我的联想拯救者玩《赛博朋克》时会突然掉帧,一开始以为是显卡问题,后来用HWInfo64发现是CPU温度一到95℃就触发降频,清灰换硅脂效果一般,最后干脆手动调低了涡轮转速曲线(通过ThrottleStop软件),用稍微吵点的风扇换来了87℃稳定运行——噪音和性能的妥协,值了。

案例2:老旧办公机的“延寿术

公司一台十年老机器总死机,IT部门说要换主板,我插上U盘跑了个Linux Live系统+Psensor,发现待机温度就78℃——拆开一看散热器风扇被灰糊成了毛毯,清理后温度直降30℃,现在还能战(当然老板没给发奖金)。

个人踩坑心得:有些“常识”其实是错的

- “待机温度低就行”? 待机温度只能反映散热基础水平,真正要测的是持续高负载温度:我常用AIDA64的FPU烤机测试,10分钟不超85℃才算稳妥。

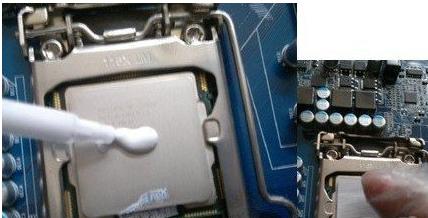

- 硅脂不是万能的:曾经以为换顶级硅脂能降温10℃,结果发现对老机器也就降个2-3℃,散热器贴合度、风道设计反而影响更大。

- BIOS设置比软件更根本:很多主板默认电压偏高,手动下调0.1V可能降温5℃以上(超频玩家忽略这条)。

写给懒人的监控方案:动动手,少修机

如果懒得折腾,至少做三件事:

- 装个轻量监控工具(比如Core Temp),设置高温弹窗警报;

- 每年清一次灰:用吹风机冷风档吹散热片,比啥软件优化都实在;

- 机箱别贴墙放:留出10cm风道空间,温度能差好几度。

现在我的机器待机40℃,满载不过80℃——虽然还是比不上那些分体水冷大神,但至少不用闻焦味了,硬件安全就是个习惯问题,就像每天刷牙一样无聊但必需,毕竟,谁想看着真金白银买的装备悄悄“慢性自杀”呢?

(完)

本文由颜令暎于2025-10-07发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/21554.html

![[win0]掌握突破极限之道,赢得胜利的核心秘诀解析](http://waw.haoid.cn/zb_users/upload/2025/10/20251007100323175980260339323.jpg)

![[qq互联官网]轻松互联,让互联网的精彩触手可及,温暖每一刻](http://waw.haoid.cn/zb_users/upload/2025/10/20251007100025175980242567481.jpg)