留意手机异常征兆,防范爆炸风险,守护人身安全刻不容缓

- 问答

- 2025-09-25 18:00:21

- 1

那些被我们忽略的日常警报

凌晨三点,我被一阵刺鼻的塑料烧焦味惊醒,黑暗中,床头柜上那台服役三年的手机正发着不正常的烫——不是充电时的温热,而是那种让人本能地想要缩手的灼热,我条件反射般把它扔到地板上,金属撞击瓷砖的声响在寂静的卧室里格外刺耳,这个瞬间,我突然意识到自己有多久没认真"听"过手机发出的求救信号了。

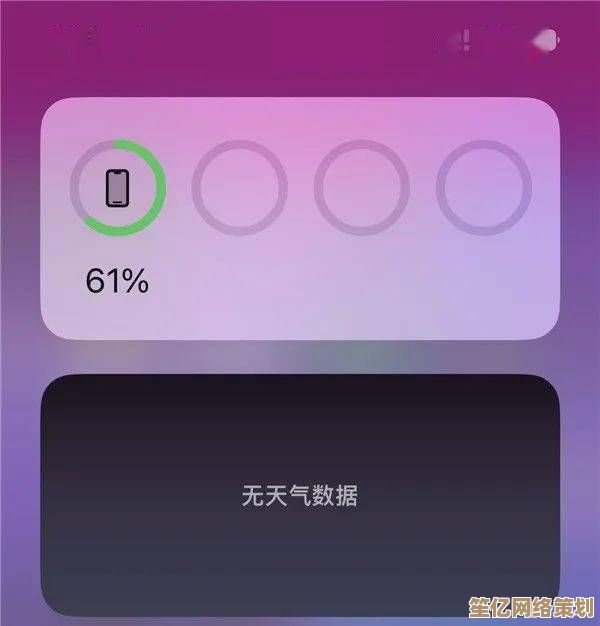

去年深圳华强北的维修师傅老张给我看过他的"死亡相册"——几十部因电池鼓包被主人强行使用的手机,有部iPhone6的后盖被顶得像怀孕八个月的肚子,机主还坚持用了两周。"这些人啊,非要等到手机烫得握不住才肯来修。"老张用沾着机油的手指戳着照片说,"他们不知道鼓包电池就像定时炸弹,可能在你刷短视频时,也可能在半夜充电时..."

我们总把手机异常归结为"用久了都这样",充电变慢?"该换线了",机身发烫?"夏天嘛",自动关机?"系统该升级了",这种自我安慰式的归因正在制造无数隐形危机,杭州那个把爆炸手机扔出窗外的外卖小哥算幸运的,至少他及时察觉到了设备异常升温,更多时候,我们像对待一个闹脾气的孩子般敷衍这些警告信号。

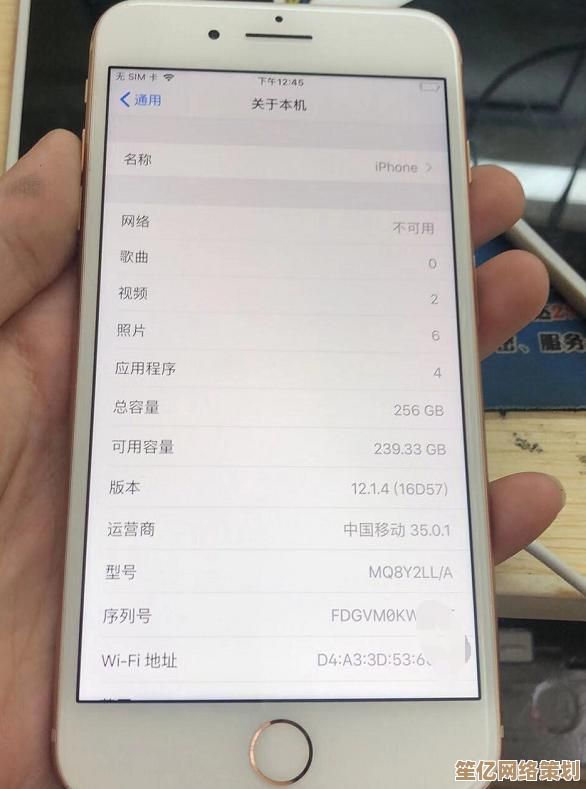

我养成了些可能过度的习惯:不用杂牌充电器、睡觉时不充电、定期检查电池健康度,有朋友笑我神经质,直到上个月他新买的某品牌千元机在口袋里突然冒烟,当时我们在火锅店,那股混合着锂电池和牛油的味道,让他现在路过电器商城还会下意识摸口袋。

科技产品本应让生活更安全,但我们对它们的信任正在变得盲目,那个总显示"温度过高"的提示框,有多少次是被我们划掉而非认真对待?那些越来越频繁的异常关机,有多少次被我们归咎于"软件bug"而非硬件危机?

或许该重新学习与这些智能设备相处的方式——不是把它们当作永不故障的神器,而是看作需要定期"体检"的电子伙伴,毕竟当手机开始"说话"时,我们最不该做的就是按下静音键。

本文由雪和泽于2025-09-25发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/9804.html