手机CPU天梯图评测标准与性能分级方法深度解析

- 问答

- 2025-09-24 19:33:58

- 1

手机CPU天梯图评测标准与性能分级方法:一场混乱中的个人探索

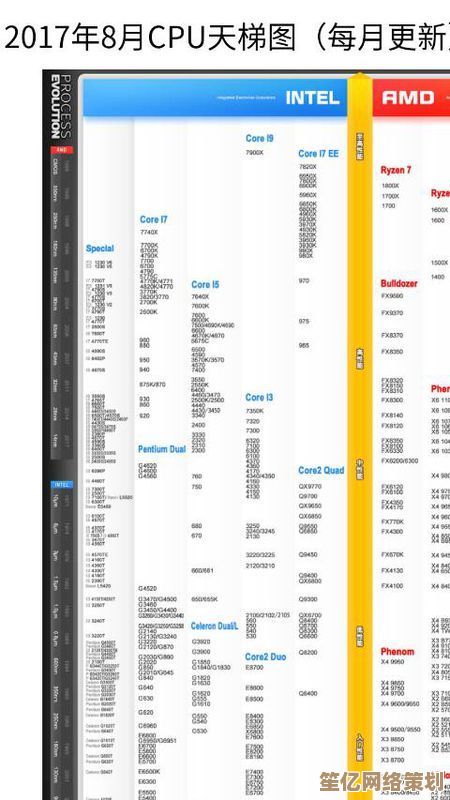

每次看到那些所谓的“手机CPU天梯图”,我都有点哭笑不得,它们像是一张张武林排行榜,把芯片按性能高低排得整整齐齐,但问题是——谁定的标准?怎么测的?凭什么A14比骁龙888高0.5个身位?

我就想聊聊这个看似科学、实则充满玄学的领域。

天梯图的“江湖规矩”

天梯图的本质是性能量化,但“性能”本身是个模糊的概念,有人看重单核跑分,有人在意多核调度,还有人只关心打《原神》会不会降频,各家评测机构的标准五花八门:

- Geekbench:偏向理论性能,但实际体验可能差很远(比如苹果A系列跑分高,但散热拉胯时照样卡)。

- 安兔兔:国内流行,但被戏称“娱乐兔”,因为优化方向太明显(某些厂商甚至针对性调教跑分模式)。

- 3DMark:GPU专项测试,但对日常使用参考有限。

我的个人观察:天梯图最大的问题是“静态评测”——它假设芯片在理想状态下运行,但现实是,手机厂商的调教、散热、系统优化都能让同一颗芯片表现天差地别,比如骁龙8 Gen1,在小米12上可能是“火龙”,到了游戏手机上却因为堆散热勉强能打。

性能分级的“潜规则”

天梯图喜欢用“Tier”分级,比如旗舰、次旗舰、中端、低端,但界限极其模糊,举个例子:

- 联发科天玑9200+:纸面参数接近骁龙8 Gen2,但实际游戏表现可能不如,因为厂商优化资源更倾向高通。

- 骁龙7+ Gen2:被吹成“中端神U”,但它的性能其实摸到了上一代旗舰(骁龙8 Gen1)的尾巴,这让“中端”的定义变得很尴尬。

我的吐槽:分级更像是一种市场话术,而不是技术标准,厂商巴不得你把“次旗舰”当成“旗舰”买,而消费者往往只看天梯图排名,忽略了实际体验。

评测标准的“个人化修正”

既然官方标准不靠谱,我自己的评判方式会更“流氓”一点:

- 日常流畅度:打开微信、淘宝、抖音的响应速度,比跑分更真实。

- 游戏帧率稳定性:不是看“最高帧率”,而是看最低帧率和发热降频后的表现。

- 能效比:性能强但耗电如流水(比如某些骁龙888机型)的芯片,在我这儿直接扣分。

举个具体例子:iPhone 的A系列芯片跑分碾压安卓阵营,但如果你用iPhone玩《崩坏:星穹铁道》,半小时后降亮度、降帧率,体验可能还不如散热堆料足的安卓机,这时候,天梯图的排名还有意义吗?

天梯图的“信任危机”

我越来越觉得,天梯图更像是一种“参考”,而不是“答案”,它的价值在于快速对比,但不能替代真实体验。

- 厂商的“作弊”:有些手机会在检测到跑分软件时自动超频,让数字更好看。

- 评测机构的倾向性:某些平台和厂商关系密切,数据是否客观存疑。

- 用户需求的多样性:有人要极致性能,有人要长续航,天梯图没法涵盖所有场景。

别太迷信排名

说到底,手机芯片的性能评测是一场“数字游戏”,而天梯图只是游戏的一部分,如果你真的想选一台合适的手机,跑分不如上手试,排名不如看口碑。

(写完这篇,我突然觉得,或许我们需要的不是更精确的天梯图,而是更诚实的评测……但这话可能得罪人,算了,当我没说。)

本文由雪和泽于2025-09-24发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/8818.html