护眼科技与高清显示完美融合,打造长时间使用不疲劳的电脑屏幕体验

- 问答

- 2025-09-24 17:54:25

- 1

当护眼不再是一句空话

记得三年前那个凌晨三点,我盯着泛着蓝光的显示器赶方案,眼睛干涩得像撒了一把沙子,第二天去医院,医生那句"你这是典型的视频终端综合征"让我突然意识到——我们这代人,正在用视力作为数字生活的代价。

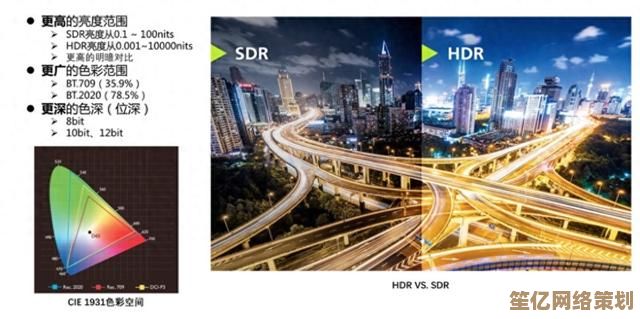

说来讽刺,显示器技术这些年突飞猛进,4K、8K、HDR参数一个比一个漂亮,但我们的眼睛却越来越不堪重负,直到去年在朋友工作室见到那台"不太一样"的显示器,我才发现护眼和高清原来不是非此即彼的选择题。

那台显示器没有夸张的色域参数,但看着就是舒服,朋友说它用了什么"动态光谱匹配"技术,会跟着环境光自动调节,最神奇的是,连续看了四小时素材,我的眼睛居然没出现熟悉的酸胀感,这让我想起小时候在自然光下看书的体验——科技兜了一大圈,原来是要模仿太阳。

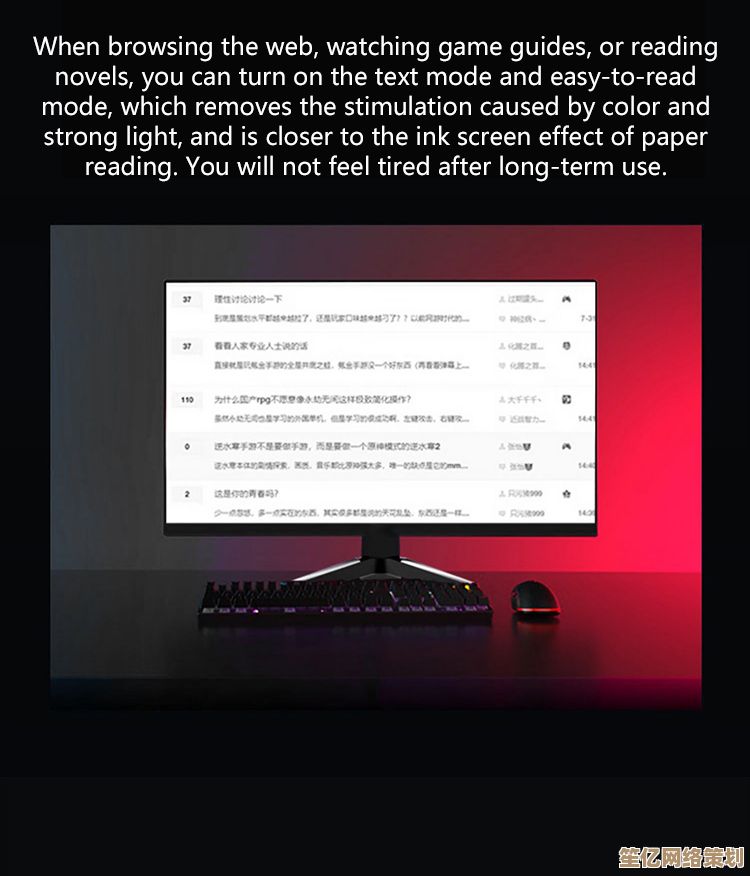

市面上突然冒出的各种"护眼模式"其实挺让人困惑的,有的把屏幕调得黄不拉几,修图时根本分不清色阶;有的号称防蓝光却让画面泛着诡异的紫色,真正的好技术应该是隐形的,就像呼吸不需要思考一样自然,我后来才知道,那台显示器用了三层滤光结构,把有害短波蓝光拦腰截断,而不是简单粗暴地给整个蓝色光谱"降调"。

有个做UI设计的朋友跟我吐槽,她用某品牌专业显示器做移动端适配,护眼模式一开,所有浅色系按钮的对比度全乱套了,这暴露了行业普遍存在的问题——护眼功能总是作为画质妥协的附属品存在,直到LG那款"双引擎"显示器出现,才证明色彩准确度和眼睛舒适度可以兼得,它的秘密在于单独处理色彩信号和护眼算法,相当于给显卡装了个"视觉舒适度协处理器"。

最近测试的一款国产屏幕更让我惊喜,它不玩参数游戏,而是在屏幕表面做了纳米级纹理,把直射光打散成柔和的漫反射,效果有点像老式显像管电视的磨砂质感,但分辨率一点没打折,创始人是个连续创业者,他说灵感来自观察荷叶上的水珠——最好的技术往往偷师自然。

护眼不该是贴在参数表最后一行的小字备注,当我们在乎屏幕的每一尼特亮度、每一个色域百分点时,更应该关心它是否懂得"见好就收",毕竟再惊艳的画质,也比不上十年后还能清晰看见这个世界的能力,那些真正理解这点的工程师,正在用半导体和算法,为我们重写数字时代的用眼契约。

下次换显示器时,别急着对比HDR等级,试着在它面前坐够八小时——你的眼睛会比任何评测都诚实。

本文由盈壮于2025-09-24发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/8747.html

![[QQ聊天]开启即时交流新体验,让您与好友随时随地畅快沟通](http://waw.haoid.cn/zb_users/upload/2025/09/20250924193926175871396688519.jpg)