半导体行业面临需求下滑挑战,企业如何化危为机并优化全球布局

- 问答

- 2025-09-23 13:09:23

- 2

当需求下滑成为一场“压力测试”

最近和一位在台积电做研发的老同学喝酒,他半开玩笑说:“现在开会PPT里‘降本增效’四个字出现的频率,比我们食堂的宫保鸡丁还高。”这话听着好笑,但背后是实打实的行业寒流——全球半导体需求从2022年疯涨到2023年急刹车,消费电子库存堆成山,汽车芯片的订单也开始打喷嚏。

危机里的“反常识”:砍单潮下的机会暗流

行业一喊“过冬”,很多人本能反应是缩产能、砍开支、保现金流,但有意思的是,三星去年逆势增加了平泽P3工厂的资本支出,把DRAM产线改造成逻辑芯片产线,这操作像极了赌场里“别人恐惧我贪婪”的戏码——他们赌的是AI芯片和HPC(高性能计算)的长期需求。

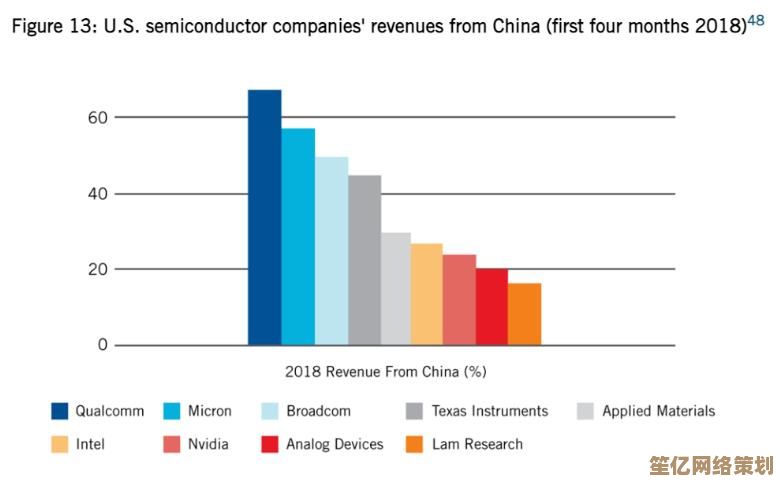

个人觉得,这种时候反而该重新画战略地图,比如模拟芯片巨头ADI,去年悄悄把上海研发中心扩了一倍,专攻工业自动化芯片,他们的逻辑很“中国化”:新能源车和光伏的国产替代需求,根本不受消费电子周期影响。

全球化裂了,但“近岸外包”火了

美国《芯片法案》和中国的国产替代政策,硬生生把半导体产业链撕成两半,但企业们的应对方式很“鸡贼”:台积电在亚利桑那建厂是政治正确,但把7nm以下先进制程的研发全留在台湾;荷兰NXP一边配合美国对华限制,一边把IGBT模块的封装测试全搬到马来西亚——离中国客户就三小时航程。

我采访过一家深圳的电源管理IC公司,老板的原话是:“现在搞‘全球布局’得像打游击战,得在越南囤封装产能,在墨西哥设前端设计,但核心算法团队必须锁死在深圳。”这种碎片化布局成本高了20%,但能躲开地缘政治雷区。

最危险的陷阱:把“降本”玩成“自残”

行业下行期最常见的昏招,就是无差别裁员,2023年某美国芯片厂砍掉整个IoT部门,结果六个月后智能家居需求反弹,不得不高价从联发科挖人,相比之下,英特尔的做法更聪明:把俄勒冈州工厂的工程师轮岗去做汽车芯片验证,既保住了人才,又蹭上了车规级认证的东风。

还有个反直觉的观察:现在反而是挖角黄金期,朋友的公司上周用低于市场价30%的薪资,从韩国挖来一个存储芯片团队——因为海力士正在收缩开支。“行业低谷时捡漏的技术大牛,比牛市时跪求的性价比高十倍。”他说这话时眼睛都在发光。

半导体没有“躺平”这个选项

这行业残酷的地方在于,你永远在爬坡——爬技术坡、产能坡、地缘政治坡,但历史证明,每次萧条期都会跑出黑马:2008年金融危机时,台积电用28nm制程甩开了格罗方德;2020年疫情初期,联发科靠天玑芯片逆袭高通。

或许正如那位台积电朋友醉醺醺时说的:“芯片这行当,要么在危机里重新发明自己,要么等着被别人的发明干掉。” 现在唯一能确定的,就是站着不动肯定最先出局。

本文由符海莹于2025-09-23发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/7497.html