探索UI设计的本质:从用户界面到体验创新的全面解读

- 问答

- 2025-09-23 14:51:30

- 1

探索UI设计的本质:从用户界面到体验创新的全面解读

UI设计到底是什么?🤔 这个问题我琢磨了很久,最开始,我以为就是画几个按钮、调调颜色,让界面看起来“好看”就行,但后来发现,真正的UI设计远不止于此——它更像是一场无声的对话,设计师和用户隔着屏幕在博弈、试探、甚至偶尔互相误解。

UI ≠ 美工,而是“行为引导”

很多人(包括曾经的我)会把UI设计等同于视觉设计,觉得只要配色高级、排版优雅,任务就完成了,但现实是,再漂亮的界面如果让人找不到“下一步”按钮,那就是失败的。

举个🌰:有一次我用某款金融APP,界面极简到近乎“性冷淡”,结果我花了五分钟才找到转账入口,设计师可能沉迷于留白美学,但用户只想赶紧把钱转出去啊!😅

UI的核心其实是行为引导——通过视觉层次、交互逻辑,让用户不假思索地完成目标,就像宜家的路线设计,你本来只想买个杯子,结果莫名其妙抱了一堆蜡烛和抱枕回家……(别问我怎么知道的)

从“可用”到“想用”,体验的微妙分界线

好的UI能让功能“可用”,但伟大的UI能让用户“想用”,这中间的差距,往往藏在细节里。

为什么Instagram的点赞按钮要设计成心形💖,而不是传统的“大拇指”?因为“心”更情感化,轻轻一点就像在说“我喜欢”,而不是冷冰冰的“我赞同”,这种微妙的心理暗示,让互动变得自然甚至上瘾。

再比如Slack的消息已读状态👀——看到那个小眼睛,你会不自觉地想回复,仿佛对面的人正盯着你等回应,这种设计不是技术难题,而是对人性的拿捏。

创新 ≠ 颠覆,偷懒”才是智慧

很多设计师(包括我早期)总想搞个大新闻,恨不得每个项目都重新发明轮子,但后来发现,最有效的创新往往是“微调”。

Airbnb的搜索框从“Where are you going?”变成“Try ‘Paris’”💡——只是加了个默认提示,但转化率立刻提升,用户不需要思考,甚至觉得“对啊,我就是想看看巴黎!”

还有微信的“拍一拍”👋,功能简单到离谱,但因为它符合人类下意识的互动习惯(比如现实里轻拍肩膀打招呼),反而成了现象级设计。

我的翻车现场:当“创意”遇上“现实”

不是所有创新都能成功,我曾经给一款健身APP设计了一个酷炫的3D旋转菜单🔄,自认为科技感拉满,结果用户测试时,一半人根本不知道怎么操作,另一半人转晕了直接卸载……

那次之后我悟了:设计不是为了炫技,而是为了让人忘记设计的存在,就像最好的导演是让你沉浸剧情而察觉不到镜头切换,最好的UI是让用户流畅完成任务,却想不起界面长啥样。

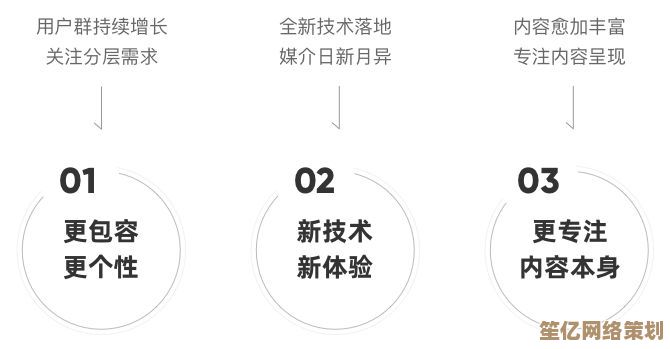

未来UI:更“隐形”,更“懂你”

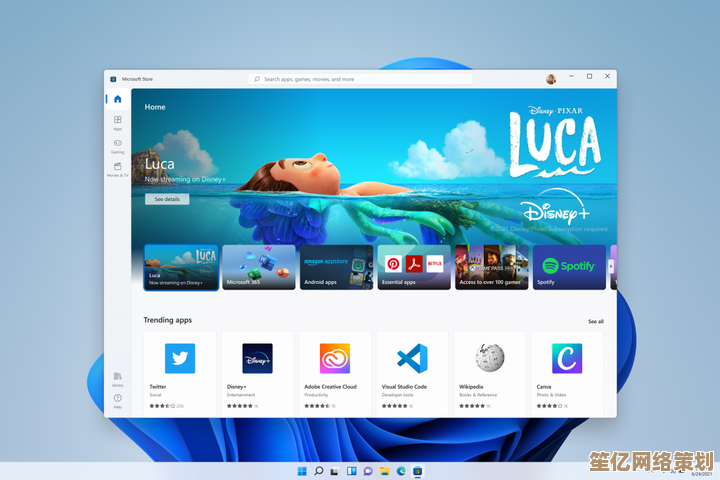

现在的UI已经在向“无界面”进化,语音交互(Hey Siri)、手势操作(TikTok上下滑)、甚至脑机接口(Neuralink🤯)都在模糊“界面”的边界。

但无论形式怎么变,本质不变:UI是人与技术的翻译器,它的终极目标不是被赞美,而是被忽视——当用户自然而然达成目标时,设计才真正成功了。

所以下次再看到某个APP让你用得很爽,不妨想想:它到底做对了什么?或许答案就藏在你根本没注意到的细节里。🎨

(写完才发现,我又把转账APP的入口点错了……救命啊!)

本文由芮以莲于2025-09-23发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/7571.html