掌握自动生成目录技巧:高效运用软件功能实现文档结构化

- 问答

- 2025-09-23 09:45:19

- 1

被目录折磨的这些年,我终于学会了偷懒

我永远记得第一次交毕业论文初稿时导师那个嫌弃的眼神——不是因为内容,而是我那歪歪扭扭、页码错位的目录,当时熬到凌晨三点,手动输入标题、敲小数点对齐、反复核对页码,最后打印出来发现第三章的小节标题全部缩进错了两个字符,那一刻,我对着打印机发誓要找到更聪明的办法。

目录生成的"啊哈时刻"

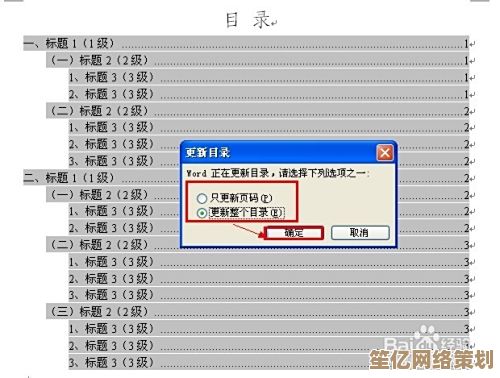

真正开窍是在某次加班改方案时,同事看我正痛苦地手动更新目录页码,直接夺过鼠标点了下"更新目录"按钮——原来Word里这个功能不是摆设!这种被科技愚弄的羞耻感,堪比发现手机计算器有历史记录功能时的震撼。

后来我沉迷于研究各种软件的目录生成逻辑,发现WPS居然能识别手写的"#标题#"标记自动生成目录;Markdown用几个##就能构建层级;更别说专业的LaTeX,编译一次就能产出堪比出版物的精致目录,这些发现让我有种解开世界秘密的快感。

那些年踩过的坑

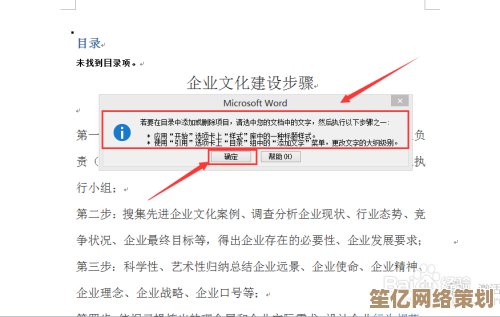

当然偷懒也要付出代价,有次给客户的重要报告,因为用了样式嵌套(标题3下面直接跳标题5),生成的目录像被狗啃过一样支离破碎,最致命的是,我在演示前五分钟才发现这个问题,手忙脚乱调整时又不小心删掉了整个目录样式表。

还有更诡异的经历:某次合作编辑时,同事在谷歌文档里修改了标题却忘记刷新目录,我们像玩大家来找茬一样,对着屏幕数"这个条目应该在第二页还是第三页",活生生把技术会议开成了玄学研讨会。

我的偷懒秘籍

现在我的工作流里藏着这些小聪明:

- 先用思维导图梳理文档骨架,相当于给目录打草稿

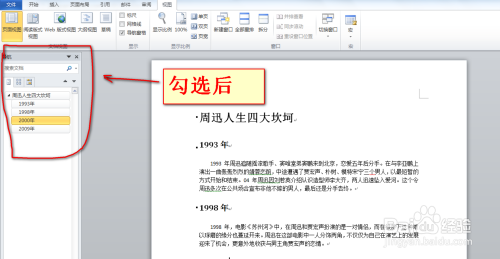

- 在Word里设置好"标题1-3"样式时,会顺手改个醒目的颜色(个人偏爱芥末黄)

- 生成目录后必定做两件事:检查是否有"幽灵标题"(不小心被格式化的普通文字),以及把"目录"二字改成更活泼的"内容地图"

最近迷上了Notion的自动目录功能,它能随着页面滚动高亮当前阅读位置,有次给投资人演示时,这个动态效果意外获得了"科技感很强"的好评——看,连偷懒都能变成加分项。

不完美才是常态

现在我依然会对着自动生成的目录挑刺:为什么二级标题的缩进看起来比三级标题还多?为什么点状前导符的间距忽大忽小?但已经学会和这些瑕疵和解,毕竟比起当年手动排版的噩梦,这些小缺陷简直像咖啡杯底的残渣一样无伤大雅。

最近带实习生时,看她正在重走我当年的弯路,忍不住想:或许每个职场人都要经历一次目录的毒打,才能真正理解"结构化思维"不只是个漂亮话术,那些被我们抱怨"反人类"的软件功能,可能恰恰在逼着我们变得更条理分明——虽然这个领悟来得有点疼。

本文由召安青于2025-09-23发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/7348.html