掌握书名号使用技巧:提升写作规范与表达清晰度

- 问答

- 2025-09-22 04:03:25

- 1

那些被我们随手乱扔的小钩子

我最近在审阅一份学生投稿时,看到这样一句话:"我最近在读百年孤独,觉得马尔克斯的想象力太惊人了。"我的眼睛立刻被刺痛了——那个孤零零的"百年孤独"像是一个没穿外套就出门的孩子,在寒风中瑟瑟发抖。

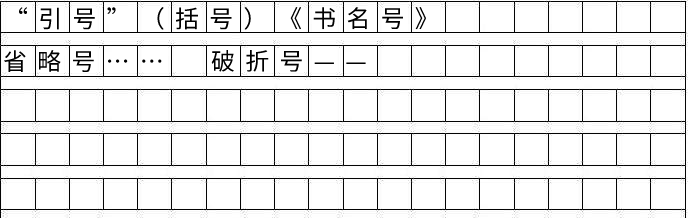

书名号这个小东西,在我们的写作中常常被忽视,它们就像标点符号家族里的"灰姑娘",不起眼却承担着重要使命,我记得大学时的一位编辑学教授说过:"书名号是作品的衣服,不穿衣服就出门的作品,再美也是不体面的。"当时觉得这话说得太重,现在才明白其中的道理。

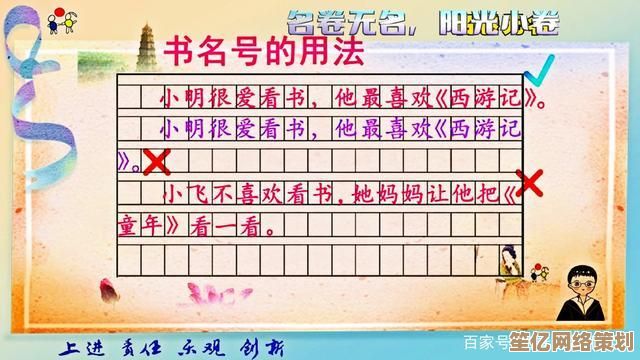

前几天帮朋友修改商业计划书,看到他把自家产品名称全都用书名号包裹起来,那种感觉就像看到有人给宠物狗穿西装——不是所有名词都配得上书名号的待遇啊,我不得不花半小时向他解释:《》只适用于书籍、报刊、影视作品等文化产品,而不是随便什么名词都能往里塞的。

有意思的是,我发现书名号的使用习惯还能暴露一个人的阅读背景,那些从小读纸质书长大的人,往往对书名号有种本能的尊重;而数字原生代则更容易忽略这个细节,上周在地铁上看到两个高中生讨论"三体",一个说"三体",一个说"《三体》",我差点没忍住上前纠正。

最让我哭笑不得的是某些自媒体作者的"创新"用法,见过把书名号当强调符号用的,这款手机有《超强》续航";还有把书名号和引号混用的,写成"《流浪地球》这部电影",每次看到这种"创意",我的编辑强迫症就要发作一次。

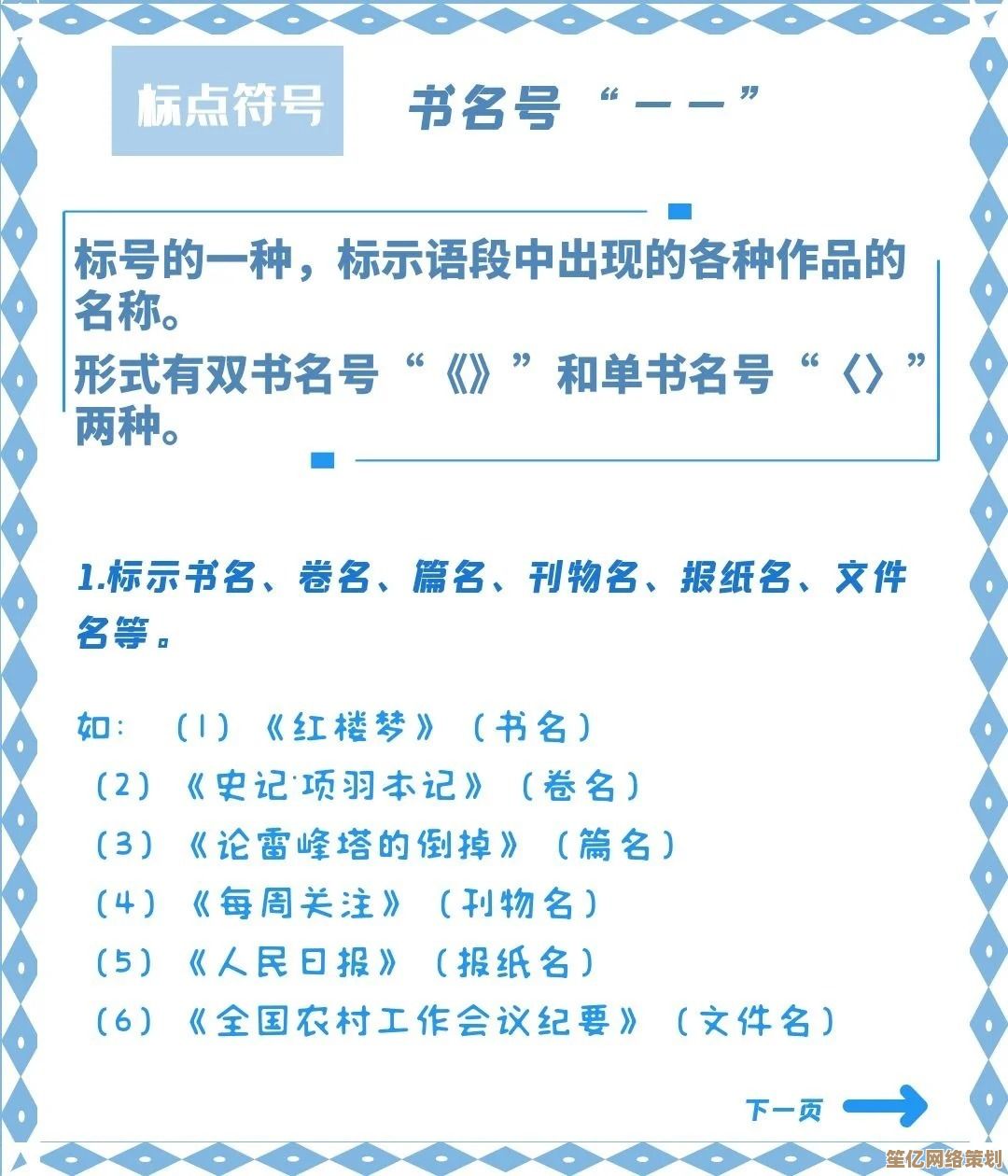

其实书名号的使用规则并不复杂:书籍、报纸、期刊、影视剧、音乐专辑等作品名称需要加书名号;而课程名称、会议主题、奖项名称等则不需要,但就是这么简单的规则,很多人就是记不住,我办公室的实习生小王上周交的报告里,把《公司年度计划》和《员工手册》都加上了书名号,让我不得不给他上了一堂"标点符号急救课"。

有时候我会想,为什么我们对书名号这么不上心?可能是因为它们不像问号、感叹号那样直接参与情感表达,也不像句号那样决定句子生死,书名号就像舞台上的场务人员,做好了没人注意,做不好立刻穿帮。

记得刚入行时,我负责校对一本散文集,作者是个很有名的学者,原稿中所有引用文献都没加书名号,我战战兢兢地全部补上后,老先生居然专门打电话来道谢,说"现在的年轻人这么认真的不多了",那一刻我突然明白,规范使用书名号不仅是对文字的尊重,更是对读者的尊重。

前几天整理书架,发现我大学时的读书笔记里也到处是书名号的"犯罪现场"。《围城》写成"围城",《红楼梦》写成"红楼梦",甚至还有"《哈姆雷特》"和"《莎士比亚全集》"这种大小书名号混用的"惨案",看着这些青涩的笔迹,既觉得好笑又感到一丝怀念——谁不是从错误中成长起来的呢?

说到底,书名号的使用是个习惯问题,就像我们不会忘记给句子加句号一样,只要养成意识,正确使用书名号就会成为肌肉记忆,我现在写作时,每当敲出作品名,手指会不自觉地先找那个"《"键,就像给文字穿上得体的外套。

下次当你准备写下某个书名时,不妨停一秒,想想它是否需要那对小钩子,毕竟,给文字穿对衣服,是对写作最基本的尊重。

本文由革姣丽于2025-09-22发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/6055.html