揭秘CPU三十年巅峰性能:历史天梯图全解析

- 问答

- 2025-11-07 22:55:08

- 1

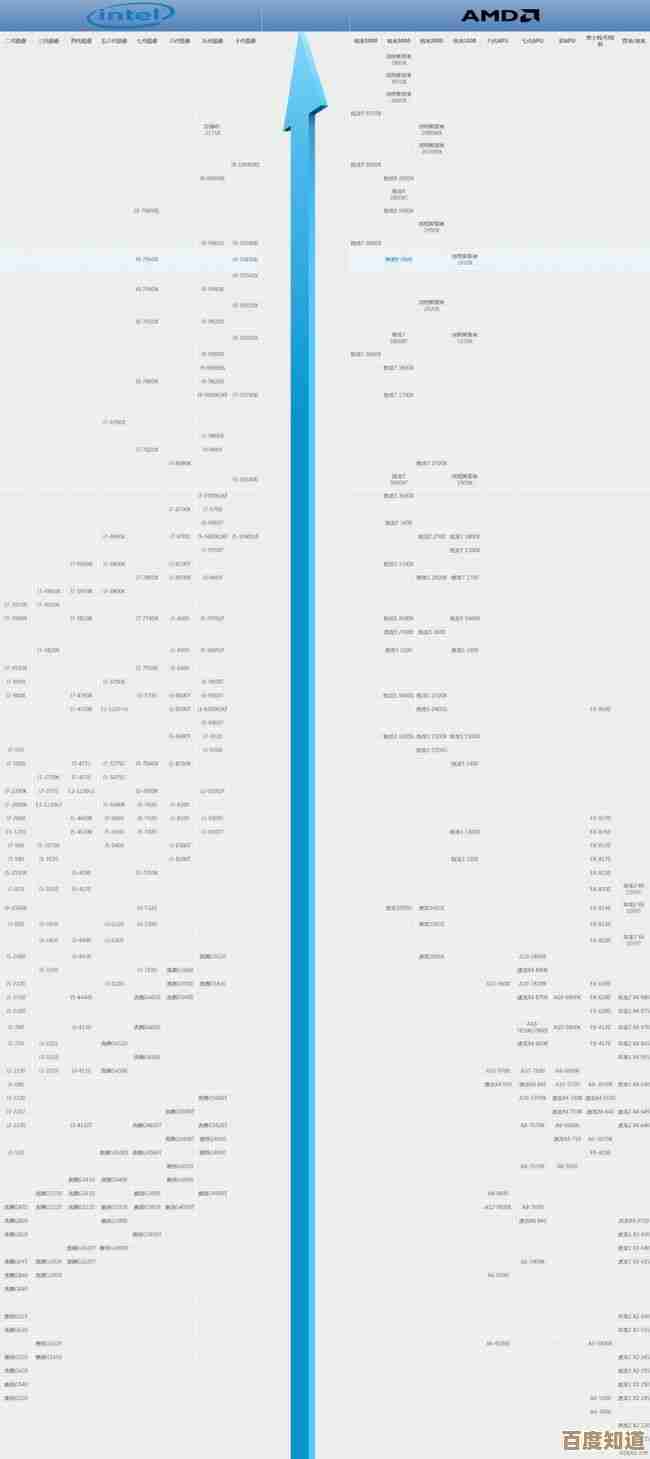

说到电脑的心脏——CPU,它的发展史就像一场没有终点的速度竞赛,过去三十年,我们亲眼见证了计算能力以惊人的速度飞跃,从只能处理简单任务的笨重机器,到今天能装进口袋的超级电脑,要理清这段波澜壮阔的历史,一张形象的“性能天梯图”最能说明问题,这可不是一张真正的梯子,而是一个比喻,描绘了不同时代CPU性能高低的排行,让我们能一眼看清谁在何时领跑,技术又是如何一步步登顶的。

如果把时间拉回到上世纪90年代中期,那天梯的顶端,无疑是英特尔奔腾(Intel Pentium)处理器的天下,根据当年《个人电脑》杂志等媒体的评测报告,初代奔腾的出现,彻底把之前的486芯片远远甩在了身后,它带来了真正的多媒体处理能力,让人们第一次能相对流畅地播放视频和欣赏CD音质的音乐,那时候,一台搭载奔腾处理器的电脑是高端和身份的象征,而它的主要竞争对手,如AMD的K5和Cyrix的6x86,虽然奋力追赶,但在性能天梯上,始终被奔腾压过一头,处于稍低的位置。

进入新世纪前后,这场竞争进入了白热化阶段,天梯图的顶端开始了激烈的拉锯战,英特尔在1999年推出了具有里程碑意义的奔腾III处理器,其强劲的浮点运算性能使其在游戏和专业应用中表现出色,AMD并没有坐以待毙,根据 AnandTech 等早期硬件网站的深度评测,AMD在同年发布的Athlon(速龙)处理器,首次在核心架构上实现了对英特尔的超越,登上了性能天梯的榜首,尤其是后来的Athlon XP系列,以其高性价比,赢得了大量DIY用户的青睐,这个时期,天梯图不再是英特尔一家独大,变成了两强争霸,你追我赶的局面,消费者也因此有了更多选择。

时间来到21世纪的第一个十年中期,一场围绕“核心”数量的战争打响,性能天梯图开始向多维度发展,英特尔率先推出了首款双核处理器Pentium D,但初代产品能效比不佳,而AMD则凭借其真正的双核架构Athlon 64 X2,在一段时间内占据了优势,但真正的转折点来自英特尔在2006年推出的“酷睿”(Core)架构,根据大量权威硬件评测机构如Tom‘s Hardware的对比数据,Core 2 Duo处理器的发布堪称一场革命,它凭借极高的能效比和强大的单核性能,几乎是以碾压的姿态重新夺回了性能王座,将AMD远远甩开,此后,英特尔确立了“Tick-Tock”(工艺年-架构年)战略,稳步推进,天梯图的顶端在很长一段时间里都被酷睿i7等系列牢牢占据,AMD则陷入了一段沉寂期。

最近这十年,尤其是2017年之后,天梯图的竞争格局发生了戏剧性的逆转,变得空前精彩,AMD带着全新的“Zen”架构锐龙(Ryzen)处理器卷土重来,根据极客湾等国内知名硬件测评平台的详细数据分析,锐龙处理器的核心思想是“多核普及”,用更多的核心线程和更高的性价比,对英特尔发起了猛烈冲击,最初几代,锐龙在多线程性能上优势明显,但在单核游戏性能上仍稍逊于英特尔,随着Zen 2、Zen 3架构的不断精进,AMD不仅在多核上保持领先,单核性能也实现了反超,一度在性能天梯图的几乎所有高度都占据了优势地位。

这一下彻底打醒了英特尔,被网友戏称为“挤牙膏”式的缓慢升级策略被打破,英特尔开始奋起直追,推出了第12代酷睿及其后的系列,采用了性能核与能效核混合架构,重新夺回了不少失地,我们看到的性能天梯图顶端,呈现出前所未有的胶着状态,AMD的锐龙7000/8000系列与英特尔的酷睿第13、14代在不同应用场景下互有胜负,难分伯仲。

回顾这三十年的CPU性能天梯图,它不仅仅是一张简单的排名表,它背后是两大巨头你追我赶的技术竞赛,是架构创新、制程工艺、核心战略的全面较量,这场竞争的最大受益者无疑是我们消费者,我们以更低的价钱,享受到了指数级增长的计算性能,这场攀登巅峰的竞赛还远未结束,未来的天梯图,必将由更先进的制程、更智能的AI计算以及我们可能还未曾想象到的技术来继续书写。

本文由瞿欣合于2025-11-07发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/60446.html