桌面与移动CPU天梯对比:找到最适合你的高性能处理器选择

- 问答

- 2025-09-21 23:09:35

- 1

桌面与移动CPU天梯对比:找到最适合你的高性能处理器选择

选CPU这事儿,有时候比选对象还纠结——桌面U性能炸裂但耗电如喝水,移动U省电便携却可能让你在关键时刻卡成PPT,今天咱们就抛开那些官方话术,聊聊真实场景下怎么选,顺便吐槽几句厂商的“骚操作”。

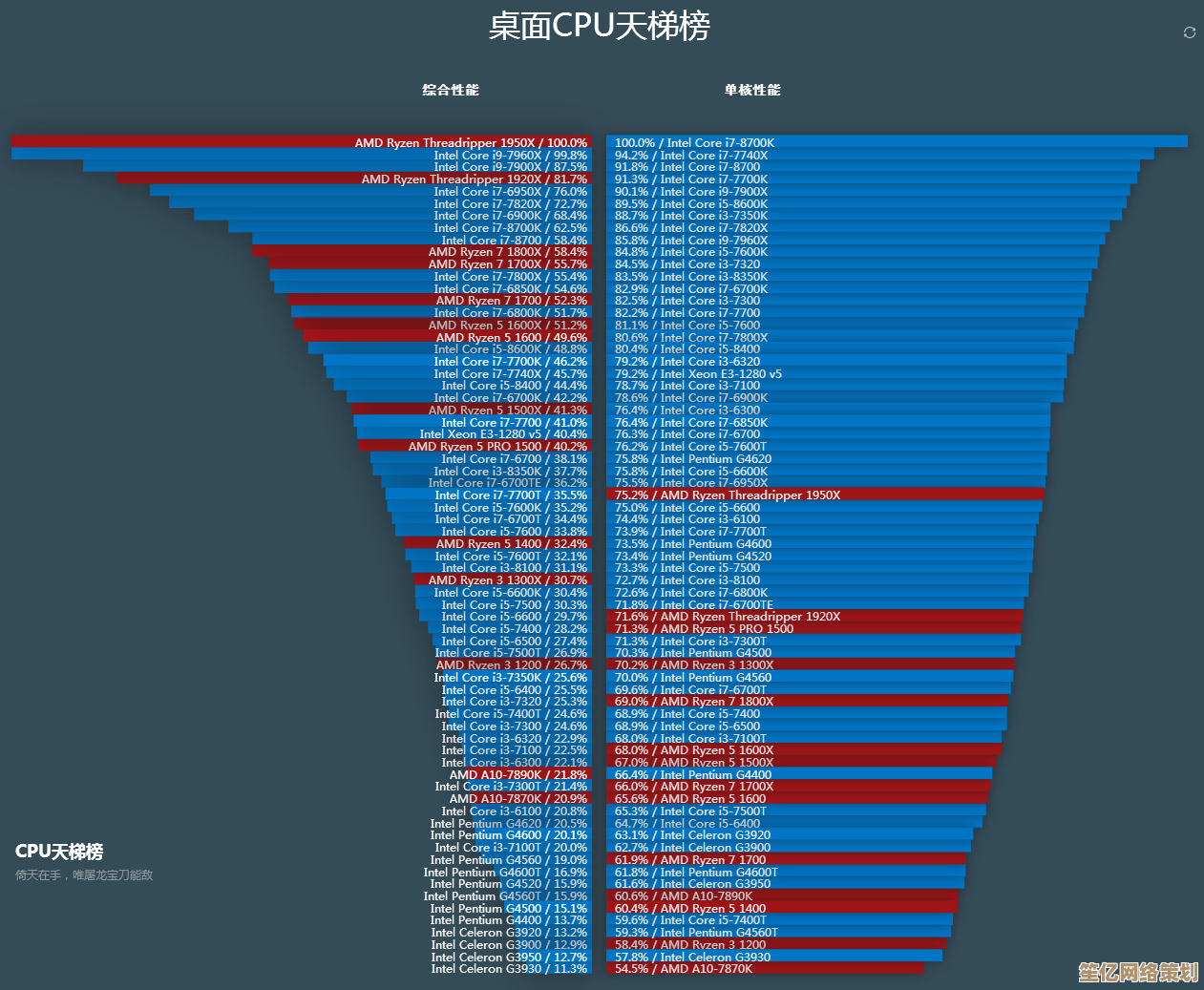

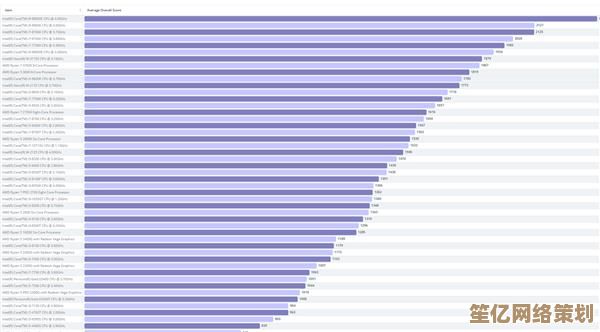

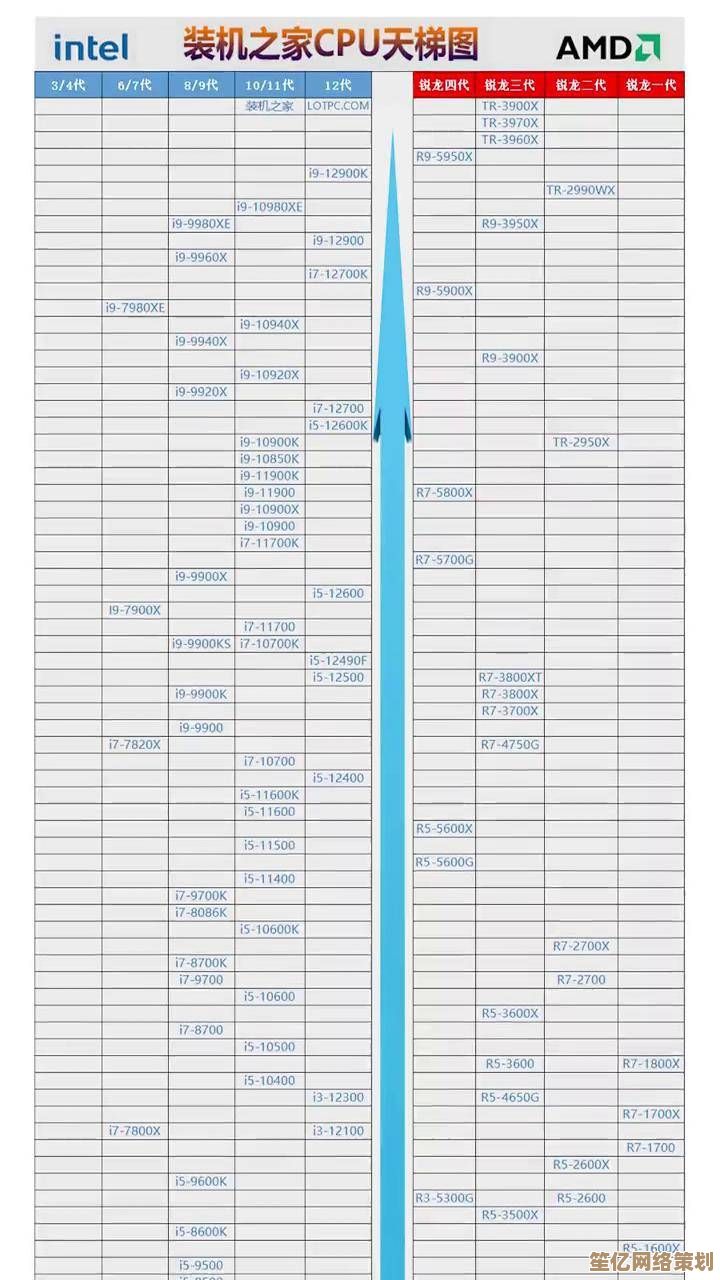

性能天梯:别光看跑分,小心被“纸面数据”坑

跑分软件就是个“照骗”——比如某代i9移动版跑分直逼桌面i7,结果你兴冲冲买了游戏本,发现玩《赛博朋克》时风扇起飞、温度直奔90℃,性能还时不时抽风降频,这时候才明白:TDP(热设计功耗)才是爹。

- 桌面CPU:像Intel的i9-14900K或AMD的Ryzen 9 7950X,TDP动辄125W甚至更高,性能释放毫无保留,适合插电狂飙。

- 移动CPU:比如i9-13980HX,标称“媲美桌面”,但实际持续负载下可能连一半功耗都稳不住,厂商还得靠“液金导热”这种玄学救场。

个人踩坑案例:去年图便宜买了台“满血版”i7-12700H游戏本,结果渲染视频时CPU直接降频到2.5GHz,还不如我老台式机的i5-12600K稳。

能效比:移动U的“生存智慧”

移动CPU的精髓是“性能够用就行,省电才是王道”,比如苹果M2/M3系列,ARM架构直接碾压x86的能效比,轻度办公续航10小时+,但你要拿它跑3D渲染?抱歉,请出门左转找RTX 4090。

- Windows阵营:AMD的Ryzen 7 7840U表现亮眼,续航接近Mac但兼容性更好,可惜厂商总爱在轻薄本里塞个垃圾核显。

- Intel的“大小核”玄学:12代以后移动端搞混合架构,理论上省电,实际用起来调度混乱,比如后台更新个系统,小核满载大核围观,卡得你怀疑人生。

使用场景:别为“天花板性能”交智商税

- 游戏玩家:桌面CPU+独显是王道,移动端RTX 4080再强,功耗墙一卡,帧数直接打七折。 创作者**:如果经常出差,优先选HX系列(如i9-13950HX)+大内存;固定办公?直接上桌面Ryzen 9,省下的钱买块好屏幕。

- 普通用户:别被i7/i9洗脑!i5-1340P或Ryzen 5 7640U足够刷剧+Office,多花的钱不如升级SSD。

厂商的“文字游戏”

- “HX=桌面级”:呵呵,真当用户不看功耗?同样i9,桌面版能跑200W,移动HX给到100W就谢天谢地了。

- “轻薄本性能飞跃”:信了你就输了,低压U(结尾带U的型号)性能被电压卡死,剪个4K视频照样卡出翔。

终极建议:按“真实需求”剁手

- 要极致性能? 老实装台式机,别指望笔记本能“越级打怪”。

- 要便携续航? 优先看能效比,AMD 7000系或苹果M系闭眼入。

- 预算有限? 二手桌面i5/R5性价比爆炸,别碰“高端移动U”的坑。

最后吐槽一句:CPU这玩意儿,厂商每年挤牙膏,用户却总幻想“战未来”,醒醒吧,够用就好,剩下的钱留着买奶茶不香吗?

本文由钊智敏于2025-09-21发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/5839.html