自主可控操作系统发展路径:构建安全可靠的信息化生态体系

- 问答

- 2025-09-22 00:48:34

- 1

一场不得不打的"烂牌局"

早上打开电脑,Windows的自动更新又弹出来了,我盯着那个进度条发呆,突然意识到:这玩意儿要是哪天突然不让我用了,我连反抗的余地都没有,这不是危言耸听——去年俄罗斯用户突然发现微软商店无法使用的新闻,像一记闷棍敲在我后脑勺上。

我们为什么总在"修修补补"?

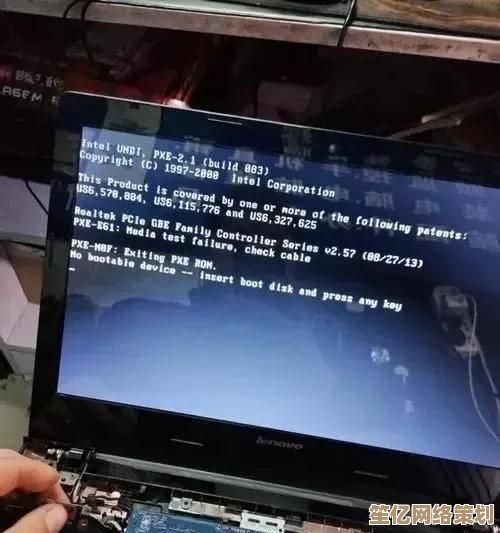

十年前参加某国产操作系统发布会,台上的PPT写着"完全自主可控",台下的我偷偷用U盘装了个Ubuntu——因为现场演示时系统崩溃了三次,这种黑色幽默至今仍在重演:某政府单位采购的国产系统,最后变成了Windows主题包,连开始菜单的样式都要模仿得一模一样。

这种"既要...又要..."的拧巴状态特别真实,去年拜访某研究所,他们的"国产替代"方案是在Linux内核上套层皮,底层还是依赖国外开源社区,负责人苦笑着跟我说:"就像在别人地基上盖房子,哪天人家把地收回去..."

华为的"备胎"启示录

鸿蒙的突围确实让人眼前一亮,记得2019年华为被制裁时,朋友圈刷屏的"备胎转正"海报,但真正让我触动的是去年在深圳华强北看到的场景:二手手机摊主熟练地给旧机型刷鸿蒙,嘴里念叨着"这个系统能让老爷机再战三年"。

这种来自民间的野蛮生长特别珍贵,华为最聪明的是没走"替代Windows"的老路,而是从物联网设备切入,先让系统"活下来",就像当年Android避开iOS的锋芒,先占领功能机市场,不过鸿蒙现在也面临尴尬:既要保持开源社区的活跃度,又要防范技术被反向利用,这种走钢丝的平衡术看得人提心吊胆。

开发者生态的"鸡生蛋"困局

参加过某国产系统的应用开发大赛,一等奖奖金20万,现场来了三十多个团队——其中二十多个是来蹭饭的大学生,这种冷清和AppStore上百万开发者的盛况形成残酷对比。

最魔幻的是某金融单位招标要求:"必须适配国产系统",中标企业转头就做了个网页版糊弄事,这让我想起小时候玩过的"画饼充饥"游戏,没有用户基数就吸引不了开发者,没有应用生态就扩大不了用户,这个死循环比操作系统本身的技术难题更让人绝望。

可能我们都想错了方向

最近在成都遇到个做工业控制的团队,他们基于Rust语言重写了部分内核模块,意外发现比传统方案更适应智能制造场景,这给了我一个暴论:也许我们不该执着于"另一个Windows",而是该思考未来十年需要什么样的计算范式。

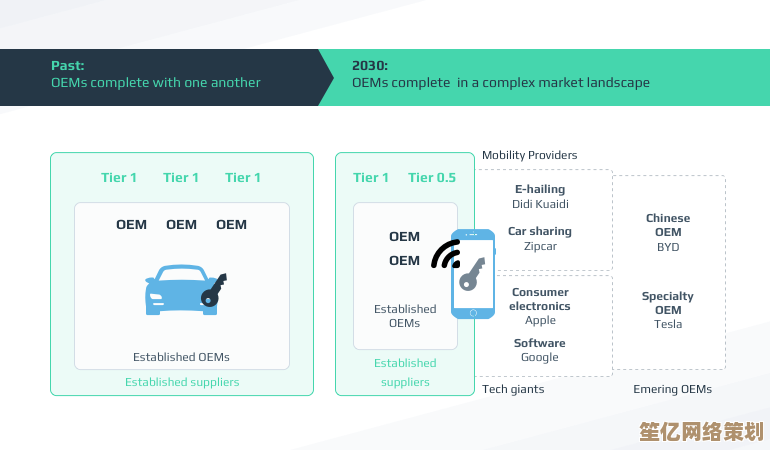

就像电动车不是简单复制燃油车结构,特斯拉重新定义了汽车架构,某军工单位的朋友透露,他们正在试验的分布式操作系统,单个节点性能弱得像老年机,但300个节点组网就能扛住卫星级别的通信需求,这种"蚂蚁雄兵"的思路,或许比正面硬刚更有胜算。

允许不完美的勇气

写这篇文章时,我的国产系统虚拟机又卡死了,但这次我决定不切回Windows——就像孩子学走路总得摔几跤,那些嘲笑国产系统"山寨"的声音,和当年讥讽高铁"抄袭"的论调如出一辙。

说到底,自主可控不是选择题而是生存题,我们可以容忍早期的笨拙,但不能接受永远的依附,下次系统再崩溃时,或许该学学广东人饮茶的智慧:慢慢来,比较快,毕竟连Windows 95刚出道时,也是蓝屏到让人怀疑人生的。

本文由盘雅霜于2025-09-22发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/5911.html