手写笔记本:以笔尖捕捉时光的私人知识库与创作天地

- 问答

- 2025-11-03 23:48:46

- 4

整理自Luna莉莉的手写笔记、豆瓣网友“墨尘”的分享、《知日·手帐最高》特辑、知乎“手写笔记的意义”话题下的高赞回答,以及《纽约时报》对“Analog Renaissance”(模拟复兴)现象的报道)

我的这本硬壳笔记本,封面是深蓝色的布面,已经有些磨损,边角微微泛白,它不是一件摆设,而是一个被我随身携带了三年的“时光容器”,打开它,首先看到的不是工整的目录,而是一段用蓝色钢笔水写下的、有点潦草的话:“2021年9月15日,雨,窗外的桂花香混着湿气飘进来,突然想起外婆做的桂花糕,那股甜腻的温暖。”这不是日记,更像是一个感官的锚点,瞬间就能把我拉回那个潮湿的下午。

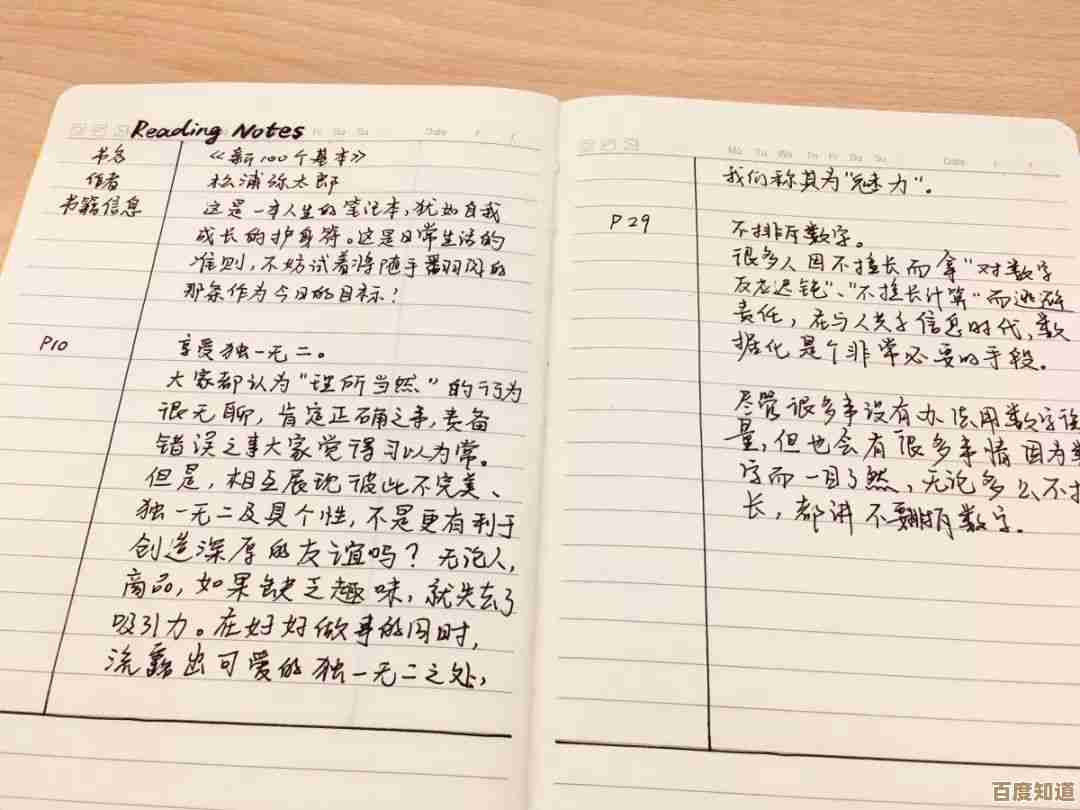

很多人问我,在电脑和手机如此方便的时代,为什么还要坚持手写,我想,答案就在于这种“锚点”效应,在知乎上看到一位用户说,键盘敲出的字是“标准化的产物”,每个字母都一模一样;而手写的字,带着当时手腕的力度、心情的起伏,甚至是咖啡渍的痕迹,是独一无二的,当我翻看一年前记下的读书笔记,那些因为匆忙而飞起的笔画,分明告诉我那天早上我是在赶地铁时读完了那本书的最后一章;而另一页工整娟秀的小字,旁边还画了一朵小花,则提醒我那是一个悠闲的周末午后,手写,捕捉的不仅是信息,更是信息背后的“我”和“那一刻”。

我的笔记本是一个彻底的“混搭”空间,它拒绝分类法,紧跟着那段桂花香记忆的,可能是几行突然冒出来的诗句灵感,字句被反复划掉又重写,像一场思维的拉锯战,再翻几页,则是关于“区块链基本原理”的图解,我用笨拙的圆圈和箭头努力理解那个抽象的概念,旁边空白处,还贴着上周看的一场电影票根,这种看似混乱的并置,在豆瓣网友“墨尘”看来,恰恰是手帐最迷人的地方——“知识、情感、生活碎片在此碰撞,意外地会产生奇妙的‘化学反应’。”有一天,我正是看着电影票根和那几行诗,突然想明白了一个困扰已久的故事人物动机,这种非线性的跳跃,是规整的电子文件夹难以给予的。

《知日·手帐最高》特辑里介绍了很多日本人的手帐使用哲学,其中一点深得我心:手帐是“思考的操场”,你可以涂鸦、可以列表、可以画思维导图,可以写下半截不通顺的句子,没有退格键,所以每一个想法,无论成熟与否,都被诚实地保留下来,划掉的错误想法也不是污点,而是思考过程的珍贵化石,它允许我“慢下来”,在屏幕上,我们习惯于快速浏览、复制粘贴,信息如流水般滑过,却很少沉淀,而当你用笔尖在纸面上摩擦,每一个字都需要时间,这个物理过程迫使你不得不对所写的内容进行更深度的处理,就像《纽约时报》那篇报道里一位受访者说的:“书写让我真正‘拥有’了那个想法,而不是仅仅‘见过’它。”

它也是我最私密的“创作天地”,小说的开头、游记的片段、给朋友的、最终并未寄出的长信草稿,都安睡在这里,没有发布按钮,没有潜在的观众,因此我可以毫无负担地写下最粗糙、最真实、甚至最脆弱的想法,这种安全感,是任何带有社交属性的数字平台无法提供的,它是我的“思想实验室”,失败是允许且不被记录的。

三年下来,这本笔记本已经变得厚重而富有弹性,像一块被时光浸润的海绵,它的价值,早已超越了里面记录的具体内容,它是我过去一千多个日子的“地图”,上面标记着我的 intellectual journey(智识旅程)和 emotional landscape(情感地貌),每一次翻阅,都像一次时间旅行,笔尖捕捉的,是线性时光里那些闪光的、易逝的瞬间,而笔记本本身,则成了安放这些时光的、有温度的私人博物馆,它不是工具,它是一个伙伴,沉默地见证并参与了我的成长,或许等到十年后再打开,那股混合着墨水、纸张和记忆的味道,会比任何高清照片都更能让我老泪纵横。

本文由太叔访天于2025-11-03发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/55867.html