探索水印的奥秘:从基础概念到实际用途详解

- 问答

- 2025-09-21 05:21:27

- 1

从基础概念到实际用途详解

水印这东西,乍一听挺无聊的,不就是印在纸上的半透明图案吗?但如果你真的去琢磨它,会发现它远比想象的有趣,我第一次认真思考水印,是因为某次在银行柜台,柜员拿着一张钞票对着光检查,我才意识到——原来水印不只是装饰,它还能防伪、能标记、甚至能隐藏信息。

水印到底是什么?

水印是一种嵌入在介质(比如纸、图片、音频)中的标识,通常半透明或不可见,但在特定条件下能显现出来,它最早出现在13世纪的意大利,造纸工匠在湿纸浆上压印图案,干燥后形成透光可见的标记,用来证明纸张的来源。

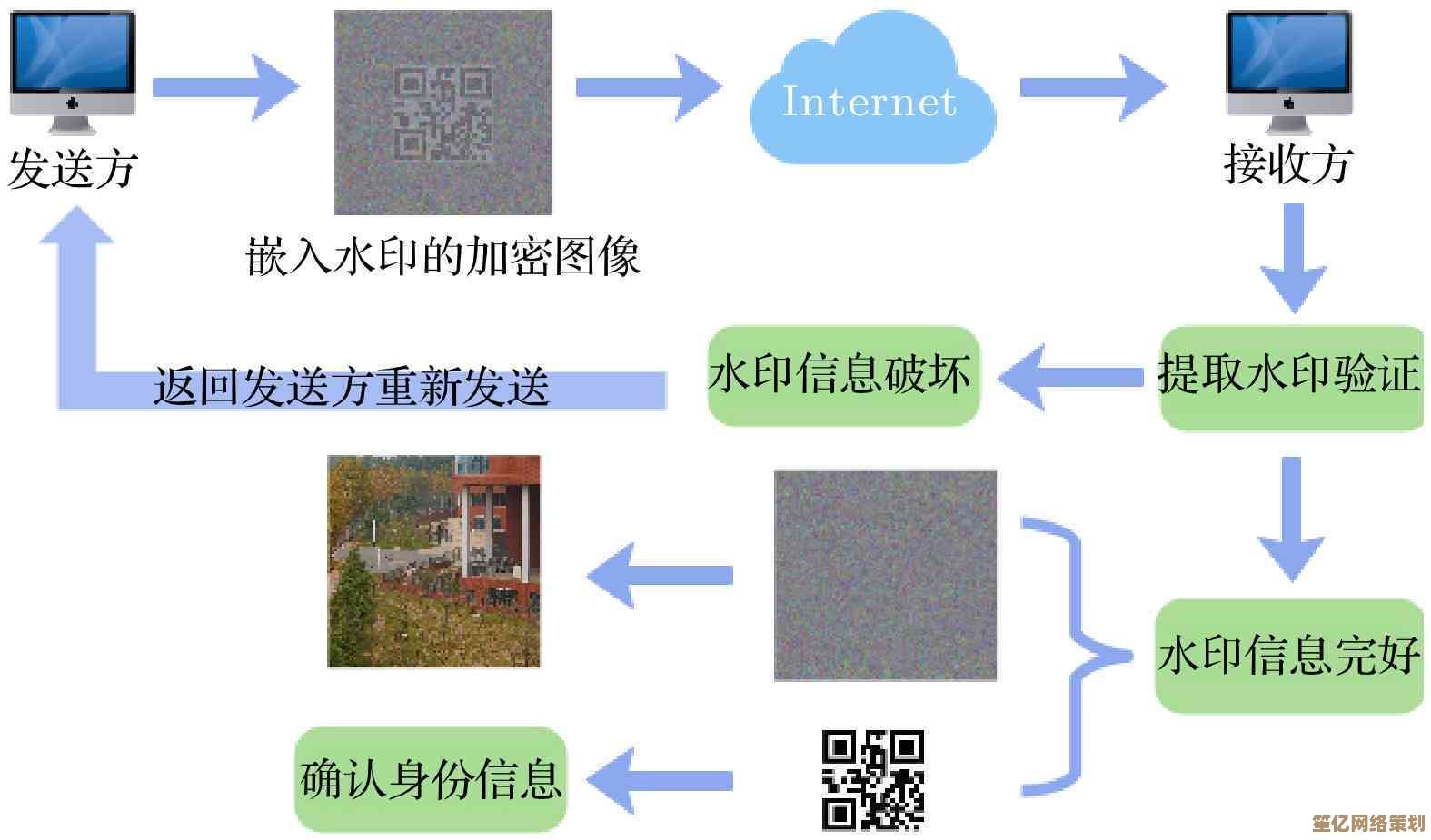

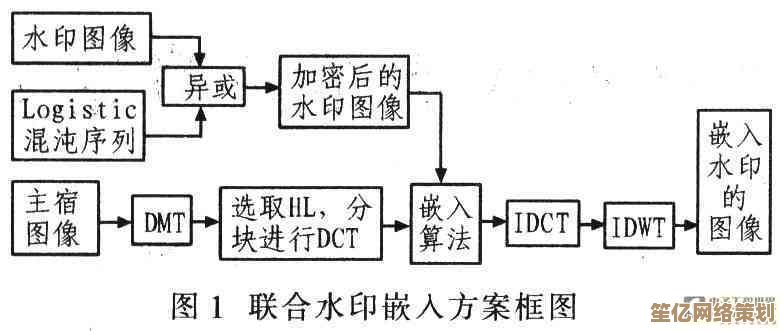

但现代水印早就不是纸的专利了,数字水印(Digital Watermarking)才是现在的重头戏——它可以藏在图片、视频、音频里,肉眼(或耳朵)察觉不到,但用特定工具能提取出来。

水印的“隐形术”

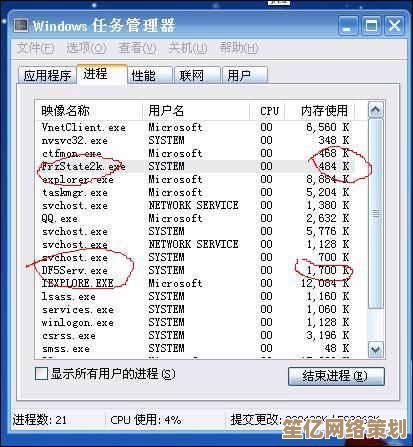

为什么有些水印我们看不见?这得归功于算法,比如在图片里,水印可能被编码进像素的微小色差中,或者藏在频域(比如傅里叶变换后的数据里),人眼对高频变化不敏感,但计算机能识别。

举个实际例子:某次我下载了一张免费素材图,用PS调高对比度后,突然发现角落浮现了一个小小的版权符号,原来作者用了一种叫LSB(最低有效位)的水印技术,把信息藏在像素的最低几位,不影响整体观感,但能证明归属。

水印的“双面人生”

水印的用途很分裂——一边是保护,一边是破坏。

- 保护方:版权水印(比如摄影师在作品上打半透明署名)、钞票防伪水印、PDF文件的数字签名。

- 破坏方:某些机构在敏感文件上嵌入隐形水印,追踪泄露源(比如斯诺登事件中,据说某些文件被加了只有政府能识别的标记)。

我自己就吃过水印的亏,有次写报告,从某学术平台复制了一段文字,粘贴到Word里看着没问题,但打印出来发现每行末尾都有几个微小的点——后来才知道,那是平台嵌入的追踪水印,用来识别谁泄露了内容。

水印的未来:更聪明,还是更隐蔽?

现在的水印技术已经玩出花了:

- AI生成水印:比如用GAN(生成对抗网络)创造肉眼难辨但机器可读的标记。

- 动态水印:某些视频平台在播放时动态插入用户ID的水印,录屏就能抓到盗版者。

- 音频水印:Podcast或音乐里嵌入听不见的编码,防止未授权传播。

但水印也有尴尬的时候,比如某些NFT项目声称“独一无二”,结果被人发现图片里藏了一模一样的隐形水印,瞬间贬值,技术再牛,也挡不住人类的钻空子本能。

个人吐槽:水印的“存在感”问题

说实话,水印有时候挺烦的,比如某些付费图库,水印大到影响预览,你根本看不清细节;而某些隐形水印又太隐蔽,连版权方自己都提取不出来(真见过有设计师忘了解码密钥的案例)。

但换个角度想,如果没有水印,互联网上的内容恐怕早就被薅秃了,就像我那个做独立摄影的朋友说的:“你可以偷我的图,但水印会一直提醒你——这是偷的。”

水印到底是什么?是技术的博弈,是版权的盾牌,也是信息时代的某种隐喻——我们总想隐藏些什么,又总有人能把它挖出来。

本文由盘雅霜于2025-09-21发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/5058.html