全面解析电脑功率计算技巧:实现能耗精确监控与系统优化

- 问答

- 2025-09-21 02:18:47

- 2

一场与电费单的隐秘战争

我盯着上个月的电费单,数字比预期高了30%,作为一个自诩"技术宅"的人,这简直是一种羞辱,我的电脑——那台日夜运转的游戏+工作怪兽——到底吃了多少电?我开始了这场关于电脑功率计算的探索,结果发现,事情远比"插个功率计看看"复杂得多。

你以为的功耗 ≠ 实际功耗

最初,我天真地以为电源标签上的"750W"就是我的电脑实际消耗的功率,直到某天,我用一个廉价的功率计插在插座上,发现待机状态下整机才80W,打游戏时飙到400W左右,等等,那剩下的350W去哪了?

答案很简单:电源效率,电源的"750W"是最大输出能力,不是实际耗电量,电源在不同负载下的效率不同,我的电源在50%负载时效率最高(金牌认证,约90%),但低负载时可能掉到80%以下,这意味着,如果我的电脑实际需要300W,电源可能从电网抽取333W(300W ÷ 90%)。

个人踩坑记录:我曾为了"省电"买了个超大功率电源,结果低负载时效率极差,反而更费电。

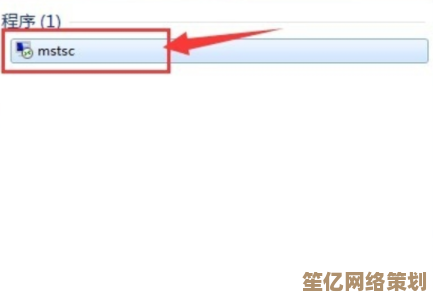

软件估算 vs. 硬件测量:谁更靠谱?

网上很多人推荐用软件(如HWMonitor、AIDA64)估算功耗,但它们的数字往往只是"理论值",基于芯片TDP(热设计功耗)和负载情况推测,而TDP本身就是一个模糊的概念——Intel的i9-13900K标称TDP 125W,但实际满载(尤其是超频后)轻松突破300W。

真实案例:我朋友的RTX 4090在跑《赛博朋克2077》时,软件显示GPU功耗450W,但功率计测出整机输入接近700W——因为CPU、内存、风扇、RGB灯效都在吸血。

硬件测量才是王道,推荐两种方法:

- 插座式功率计(20块钱包邮的那种就行)

- 智能插排(可以记录历史数据,比如小米的)

被忽视的"吸血鬼":待机功耗与外围设备

我的电脑关机后,功率计显示仍有5W的耗电——主板LED、USB待机供电、网络唤醒功能都在偷偷耗电,更可怕的是显示器、音箱、路由器这些"外围设备",我的27寸显示器标称功耗30W,但HDR模式下能冲到50W;而那个看起来很无害的RGB键盘,全亮状态下也能吃掉3W。

个人忏悔:我曾经通宵挂机下载,第二天发现电费多了15块,而下载速度其实只有5MB/s——血亏。

优化策略:从野蛮降频到精细调教

降低功耗不等于牺牲性能,关键在平衡,以下是我实验过的几种方案:

(1)CPU/GPU降压(Undervolting)

通过降低电压(但保持频率),我的RTX 3080在游戏中的功耗从320W降到280W,温度还低了5°C,风险?偶尔蓝屏,但调稳后就真香了。

(2)限制帧率

我的144Hz显示器在玩《英雄联盟》时,GPU利用率只有30%,但功耗依然100W+,后来用NVIDIA控制面板锁60帧,功耗直接砍半。

(3)硬盘与风扇策略

换掉老旧的机械硬盘(待机5W,读写8W)换成NVMe SSD(待机0.5W);把机箱风扇从满速调到智能曲线,噪音小了,功耗也降了2W。

终极拷问:省下的电费值不值折腾?

算笔账:假设我的电脑平均功耗从400W降到300W,每天用8小时,电费0.6元/度,一个月能省:

(100W × 8h × 30天) ÷ 1000 × 0.6元 = 14.4元

一年不到200块,似乎不值?但如果你有10台机器(比如小型工作室),或者电费1.2元/度(某些商业用电),那就是另一回事了,更何况,降温还能延长硬件寿命。

我的结论:功耗计算的意义不在于省那点钱,而在于掌控感,知道自己的设备在干什么,才能更好地驾驭它。

(写完这篇文章,我顺手关掉了闲置的RGB灯效——能省1W是1W吧。)

本文由盈壮于2025-09-21发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/4924.html