实用指南:一步步学会标准偏差的计算与应用场景

- 问答

- 2025-09-20 08:35:22

- 2

一步步学会标准偏差的计算与应用场景

说实话,我第一次听到“标准偏差”这个词的时候,脑子里全是问号,它听起来像某种数学家的黑话,或者实验室里那些穿白大褂的人才会用的术语,但后来我发现,这玩意儿其实挺接地气的——比如你网购时看到“平均评分4.5”,但点开评论区全是1星和5星大战,这时候标准偏差就能告诉你:这分数到底靠不靠谱。

标准偏差是啥?简单粗暴版解释

标准偏差(Standard Deviation,简称SD)就是衡量一组数据“有多散”的指标,数值越大,说明数据点离平均值越远;数值越小,说明大家都乖乖挤在平均值附近。

举个栗子🌰:

- 班级A数学成绩:85, 86, 84, 87(大家分数接近)

- 班级B数学成绩:30, 90, 60, 100(有人上天有人入地)

班级A的标准偏差肯定比班级B小,因为B的成绩太狂野了。

手把手算标准偏差(别怕,就5步)

很多人一看到公式就头大,但其实比做红烧肉简单(我试过,红烧肉火候更难掌控),以班级B的成绩为例:

步骤1:算平均值(μ)

(30 + 90 + 60 + 100) / 4 = 70

步骤2:每个数减平均值,再平方

(30-70)² = 1600

(90-70)² = 400

(60-70)² = 100

(100-70)² = 900

步骤3:求这些平方的平均(方差)

(1600 + 400 + 100 + 900) / 4 = 750

步骤4:开平方!这就是标准偏差

√750 ≈ 27.39

班级B的成绩标准偏差是27.39——说明学生们水平相差巨大,老师可能每天都在崩溃边缘。

什么时候用?真实场景举例

场景1:投资理财

如果你买基金,看到两只年化收益都是10%:

- 基金A的标准偏差是2%(稳如老狗)

- 基金B的标准偏差是15%(过山车体验)

选哪个?看你心脏强度。

场景2:产品质量控制

工厂生产螺丝,长度标准是5cm,如果某批螺丝的标准偏差突然变大,说明机器可能抽风了,该检修了。

场景3:职场摸鱼学(误)

假设你团队KPI平均分80,你得了85,沾沾自喜?先看看标准偏差!如果SD是10,那你只是普通优秀;如果SD是2……恭喜,你可能要升职了。

常见误区 & 我的翻车经历

-

误区1:“标准偏差越小越好”

不一定!比如创新团队,如果大家想法高度一致(低SD),可能反而缺乏突破。 -

误区2:忽视样本量

我上次用3天的气温数据算SD,结果被学统计的朋友嘲笑:“你这和掷骰子三次就说硬币有问题有啥区别?” -

个人黑历史

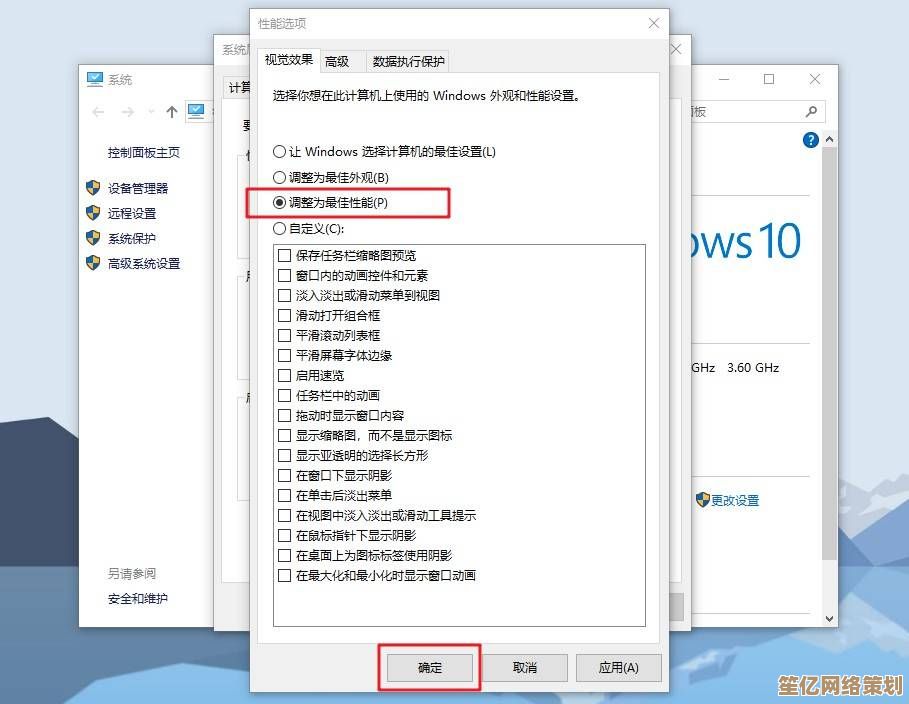

第一次用Excel算SD,没注意选的是“样本标准差”还是“总体标准差”,汇报时被老板追问到冒汗……现在知道了:如果是全部数据,用总体(分母是N);如果是抽样,用样本(分母是N-1)。

别被公式吓到,用它看透世界

标准偏差就像数据的“性格测试”——告诉你这组数字是温和派还是狂野派,下次看到平均值时,多问一句:“标准差多少?” 保准显得你很懂(亲测有效)。

数学工具的意义是帮我们理解混乱的现实,而不是制造焦虑,如果算到一半想摔计算器……放心,我懂,喝口水,再来一次就好。

本文由钊智敏于2025-09-20发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/4147.html