低压处理器性能天梯图揭秘:如何识别差异并实现高效能优化

- 问答

- 2025-10-23 19:22:30

- 2

哎,说到这个低压处理器啊,真是让人又爱又恨,你买笔记本的时候,是不是也盯着那个“U”系列后缀看了半天,心里嘀咕着:这玩意儿跟标压的比,到底差在哪儿?为啥有时候用起来挺溜,有时候又卡得想砸键盘?今天咱就抛开那些冷冰冰的参数表,像朋友聊天一样,唠唠怎么看清它们的底细,再顺手给它们“提提速”。

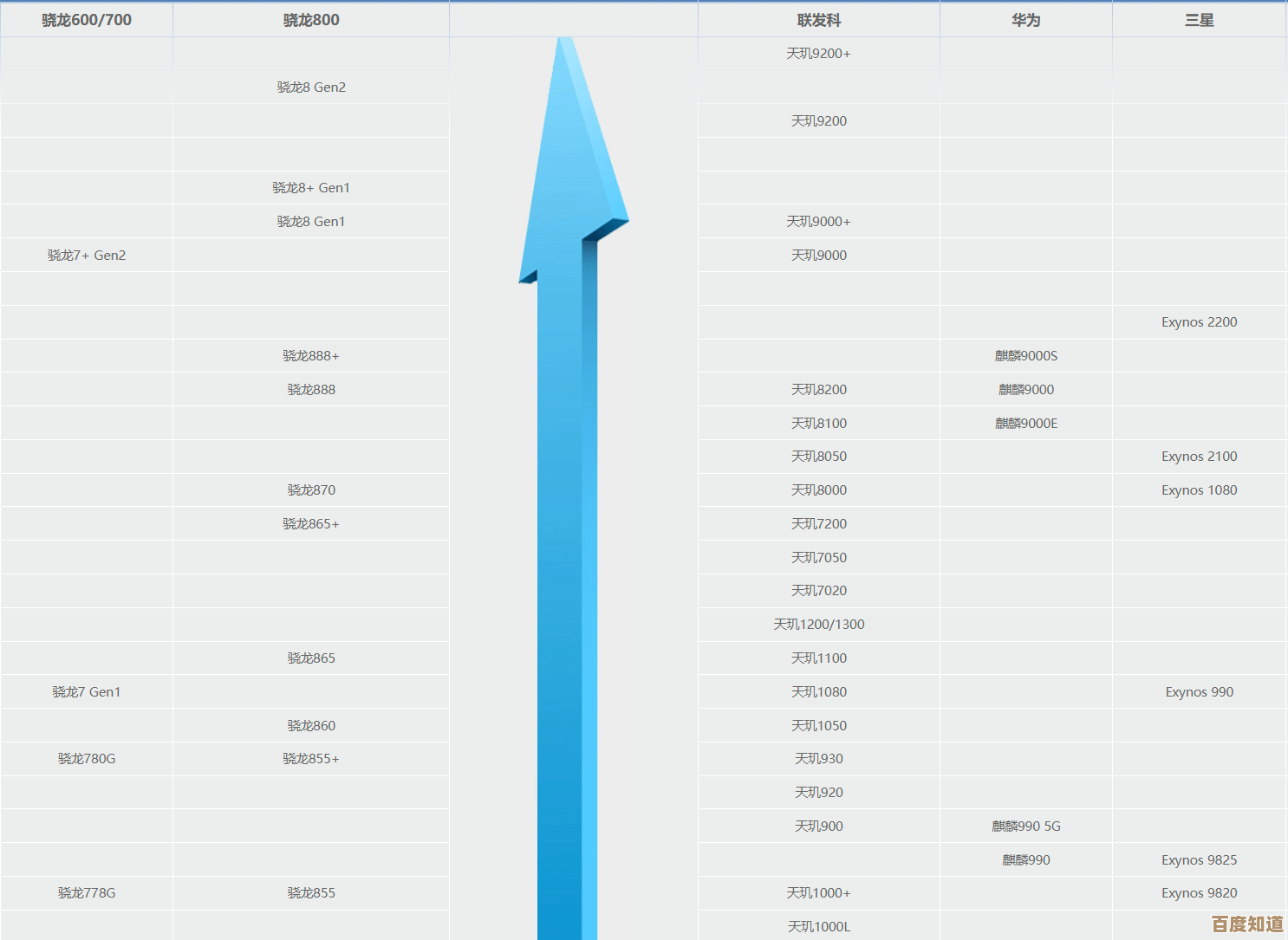

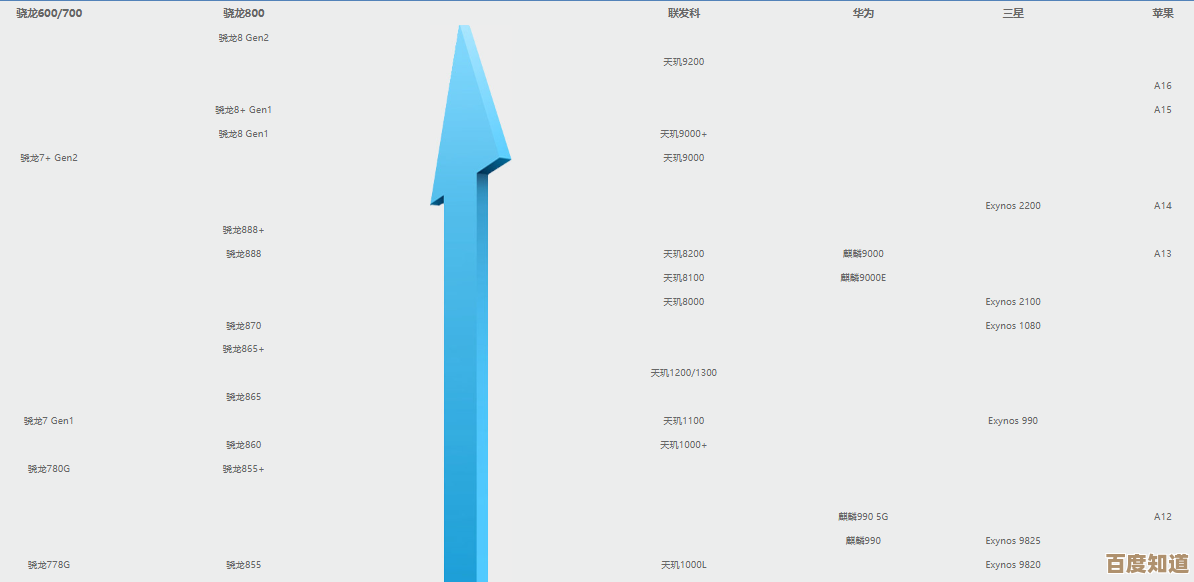

首先得明白,低压U,天生就不是为狂奔设计的,它诞生的使命就是在性能和续航之间走钢丝,或者说,是在“够用”和“别太烫”之间找平衡,所以你看天梯图,会发现一个挺有意思的现象:不同代际的低压U,性能差距可能比你和学霸的数学成绩差距还大,五年前的i7-8550U,现在可能被一颗新一代的i5-1235U按在地上摩擦,光看i7、i5这前缀,特别容易掉坑里。🤔 所以看天梯图,第一眼别被型号迷惑,得找那颗芯的“出生年份”和具体架构代号,比如是Tiger Lake还是更老的Comet Lake,这差别就像智能手机从3G时代蹦到5G时代,底层技术革新带来的体验是跨越式的。

还有啊,别看两家厂商——Intel和AMD——在标压领域打得火热,在低压这块,局面更复杂,AMD的锐龙低压系列,这几年凭着Zen架构,在多核性能上经常给人惊喜,续航也常常更胜一筹,Intel呢,则在单核性能和核显(尤其是带着Iris Xe标志的)上可能有优势,对一些专业软件的优化也更老道,所以天梯图不是唯一的圣经,你得想想自己主要干嘛用,要是你整天开着十几个浏览器标签、同时挂着微信、PPT和音乐播放器,那多核强的可能更让你感觉“丝滑”;要是你就用来写写文档、看看网页视频,那单核性能高的或许反应更“跟手”,这选择,有点像选早餐,有人喜欢扎实的包子管饱,有人就爱一口酥脆的油条,没有绝对的对错。

识别了差异,接下来就是怎么“压榨”它了,低压U的潜能,很大程度被它的“工作环境”制约着,最要命的就是散热!很多轻薄本为了好看,散热模组做得那叫一个精致(也可以说憋屈),处理器一使劲,温度上来,降频就没商量了,性能瞬间打折,就像让刘翔在泥地里跑跨栏,有劲也使不出,高效能优化的第一步,可能有点反直觉:清灰换硅脂,用了一两年的本子,风扇积灰,硅脂干涸,散热效率大打折扣,自己动手能力强的,网上找教程弄一下,效果立竿见影,成本也就几十块钱,这感觉,就像给闷热的房间开了扇窗,处理器终于能喘口气了。

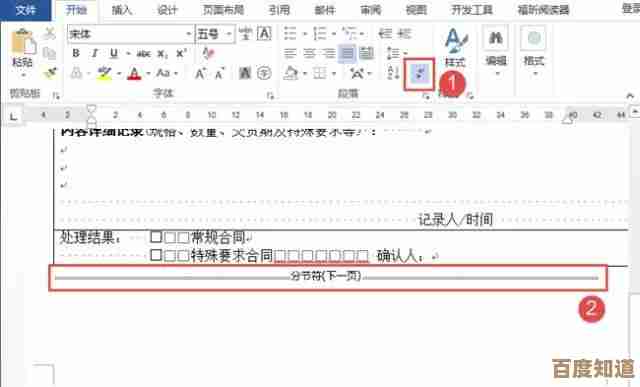

电源管理设置是个宝藏,但很多人都设成“平衡”就再也不管了,在Windows里,你可以创建个高性能电源计划,把最小处理器状态调到高点,比如50%甚至80%,让CPU随时待命,减少那种从慵懒到激灵的延迟感,这么干会稍微牺牲点续航,但对于插电使用的场景,这点代价换来的流畅度提升,绝对值,不过也得小心,别设得太极端,不然风扇可能动不动就呼呼转。

还有软件层面的小技巧,后台那些开机自启、又没啥用的程序,简直是“性能小偷”,打开任务管理器,看看启动项,该禁的就禁掉,浏览器也别开太多用不到的扩展插件,它们都在悄咪咪地吃资源,卡顿不是处理器不行,是它被太多杂事分了心,这就好比,你本来想专心写篇文章,结果手机不停弹通知,QQ滴滴响,效率能高才怪。😅

心态也得放平,别指望低压U能当工作站用,渲染大型视频或者玩3A大作开最高特效,那不是它的活儿,认清它的定位——一台兼顾便携和日常效率的工具,然后在它的能力范围内,通过这些小技巧让它发挥到最佳状态,这就够了,毕竟,我们追求的是“高效”,而不是一味地“高性能”,合适的,比最强的更让人省心。

所以下次再看天梯图,别光盯着排名最高的,多看看它背后的故事——架构、功耗、散热设计,然后结合自己的实际用途,像老中医一样“望闻问切”,才能找到最适合你的那颗“芯”,再稍微调教一下,让它能更舒服地陪你工作学习,这东西,说到底,就是个工具,用明白了,它就听话。

本文由召安青于2025-10-23发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/40015.html

![[cpu显卡天梯图之家]助你快速锁定最优硬件组合与性能方案](http://waw.haoid.cn/zb_users/upload/2025/10/20251023224727176123084746685.jpg)