2016年笔记本处理器性能天梯图:助你精准挑选高效能移动计算设备

- 问答

- 2025-10-23 19:14:27

- 1

哎,说到2016年的笔记本处理器,现在回想起来真是有点意思,那一年,感觉像是移动计算的一个…怎么说呢,一个挺关键的转折点吧,英特尔还在那儿稳坐钓鱼台,但AMD好像…嗯,还没完全睡醒,不过也开始有点动静了,你要是那时候想买台性能靠谱的笔记本,光看i3、i5、i7这几个标签可真不够,水太深了。

先说说英特尔这边吧,那年头,第六代酷睿,代号Skylake,算是绝对的主流,但你得知道,同样是i7,后缀不一样,性能能差出十万八千里,比如那个i7-6500U,听着是i7对吧?但它是双核的!功耗低,15瓦,放在超极本里,省电、凉快,但你要指望它干重活,比如视频剪辑或者玩点大型游戏,它可能就…吭哧吭哧的,有点喘不过气来的感觉,我当时有个朋友,就冲着i7这俩字买了个轻薄本,结果玩个游戏卡得不行,还跑来问我是不是买到假货了,我一看配置,得,就是这种低电压U,只能跟他解释,此i7非彼i7啊。😅

那真正的狠角色是啥?是那些后缀带HQ、HK的,比如i7-6700HQ,这才是四核八线程的规格,功耗也上到45瓦,这种U通常都塞进那种厚厚的游戏本或者移动工作站里,风扇呼呼地转,但性能是真猛,处理大型软件、多任务切换,基本不在话下,还有更极致的i7-6820HK,不锁频,能让玩家超频,那可真是…为发烧而生了,不过代价就是续航尿崩,而且对散热要求极高,弄不好就变成“铁板烧”。

所以你看,光一个英特尔阵营就够让人纠结的了,你得想清楚,你买笔记本到底图啥?是天天背着到处跑,就处理个文档、看看网页,还是说就放在宿舍、家里当半个台式机用,追求极致性能?这直接决定了你该看哪个区间的U,我当时自己选的时候,就纠结了好久,既想要点性能,又不想太沉,最后折中选了个i5-6300HQ,感觉算是踩在了一个平衡点上,用着还行。

再说说AMD,2016年他们还在推…推那个“挖掘机”架构的A系列APU,比如A10-8700P这种,怎么说呢,它的优势在于核显性能相对同时期的英特尔核显要强一些,适合不打算装独立显卡的入门本,能玩玩要求不高的网游,但单论CPU的纯计算能力,跟同期的英特尔比,还是有点差距,所以市面上高端一点的笔记本,基本见不到AMD的身影,那时候提起AMD,很多人可能还停留在“性价比”的印象里,但离真正和英特尔掰手腕,还差一口气。😕

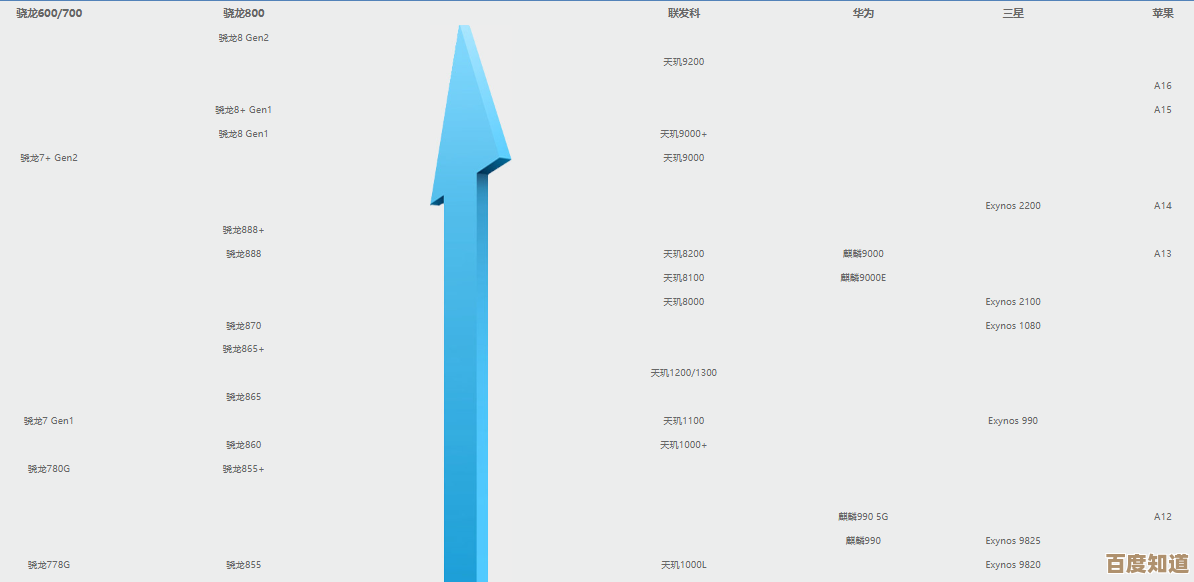

你要是让我现在凭空画一张2016年的“性能天梯图”,我大概会从底往上这么排:最底下是英特尔的赛扬、奔腾,还有AMD的那些E系列、A系列入门U,满足最基本的上网看视频,往上一点,就是英特尔的低电压i3/i5/i7(U系列),适合移动办公,再往上,标准电压的i5(HQ),性能主流,塔尖就是那些四核i7(HQ/HK),以及…嗯,当时好像还有至强E3移动版?那种怪物级别的,一般人也用不到。

不过啊,现在回头看,2016年的这些处理器,跟今天比起来,性能肯定是被甩开很远了,但挑选的思路其实没变,就是别光看名头,得扒开表面看具体型号、看功耗、看它用在什么类型的笔记本里,一个名字听起来很响亮的处理器,可能只是为了营销好听,实际表现还不如一个名字朴实但规格扎实的,这就像…就像买水果,不能光挑个头大的,还得看看新不新鲜,甜不甜。

对了,还有个细节我记得,那会儿大家已经开始特别关注散热了,再好的处理器,如果笔记本散热设计拉胯,温度一高就降频,性能立马打回原形,所以看评测的时候,不光要看跑分,还得看持续负载下的温度曲线,这个太关键了。

吧,2016年选笔记本处理器,就像在迷宫里找路,信息不对称挺严重的,你得有点耐心,多做点功课,才能避开坑,找到真正适合你的那一款,虽然过去的技术现在看来有点老旧了,但那种挑选时纠结、比较、最后做出决定的感觉,还挺让人怀念的。🤔

本文由歧云亭于2025-10-23发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/40004.html

![[cpu显卡天梯图之家]助你快速锁定最优硬件组合与性能方案](http://waw.haoid.cn/zb_users/upload/2025/10/20251023224727176123084746685.jpg)