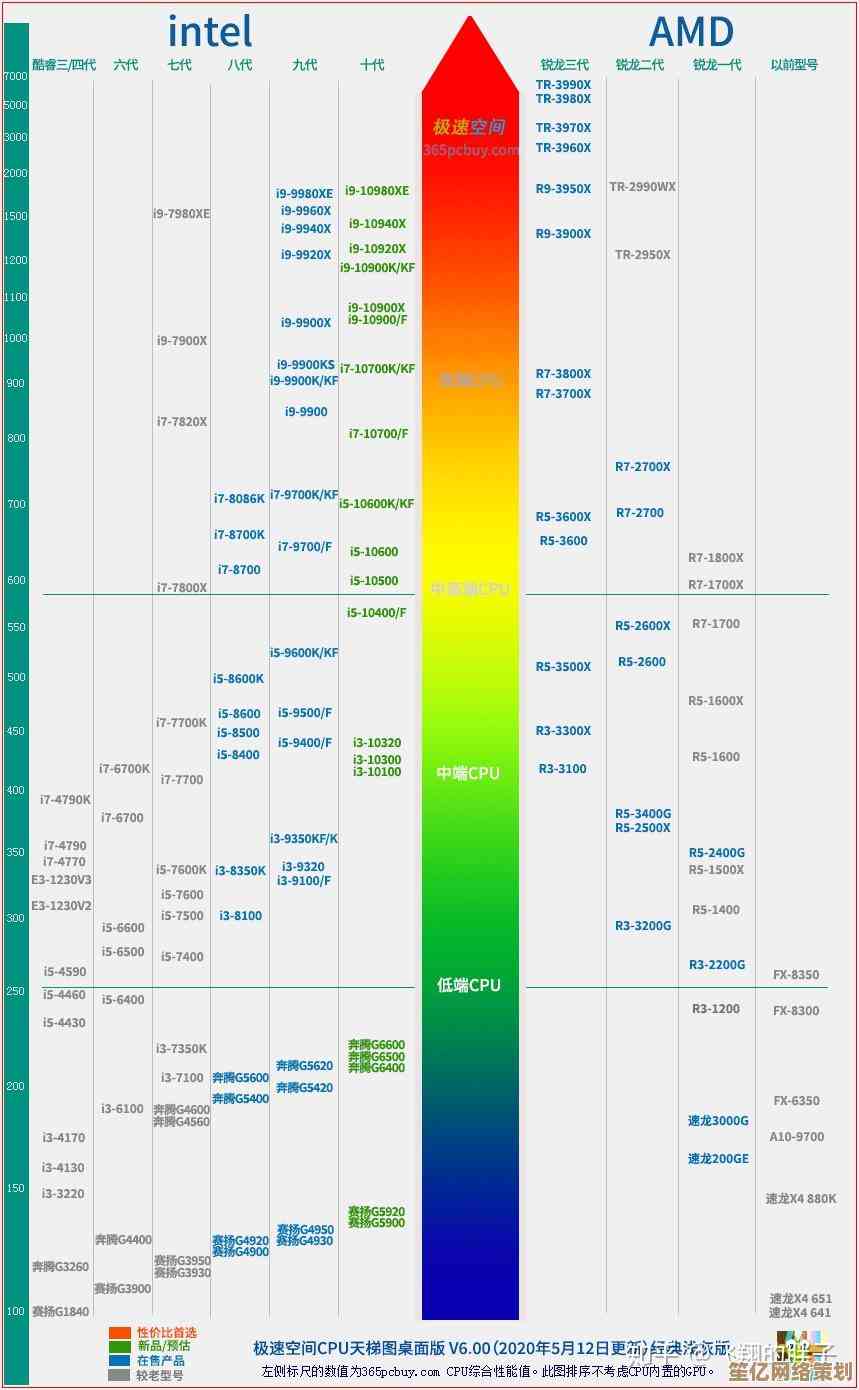

2014年CPU性能天梯图详解:高效选购处理器全攻略

- 问答

- 2025-10-21 11:02:45

- 2

哎,说到2014年的CPU啊…现在回想起来,那真是个挺有意思的节点,英特尔在那边不紧不慢地挤着牙膏,AMD呢,好像还在推土机架构的余波里挣扎,高热低效的标签贴得死死的,现在让我凭空画一张当年的“天梯图”在脑子里,感觉像在回忆一个老朋友的脾气——有些细节模糊了,但大致的轮廓和那种感觉,特别清晰。

那年头,英特尔的Haswell Refresh算是主流桌面端的顶梁柱了,i7-4790K,这家伙,堪称一代神U了吧?默认主频直接干到4.0GHz,睿频能到4.4,当时觉得,这频率简直逆天了,现在看动不动5GHz+的,可能觉得没啥,但那时候,配上个好点的风冷,小超一下,在很多游戏里简直就是无敌的存在,它下边是i5-4690K,没有超线程,但对大部分游戏玩家来说,四核四线程,也完全够用了,性价比的典范,我记得帮朋友装机,预算够就4790K,紧一点就4690K,基本不会错,E3-1230 V3?哦对,还有这个“神器”,至强的牌子,i5的价格,i7的性能(没有核显),在DIY圈子里火得一塌糊涂,感觉像是一种心照不宣的福利。

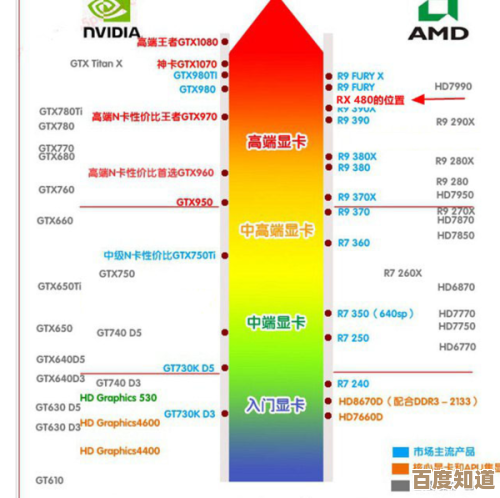

但你说AMD这边…就有点唏嘘了,FX系列,比如那个八核的FX-8350,数字看起来挺吓人,八个核心!但实际用起来,特别是玩游戏,很多时候还真打不过英特尔的四核,它的强项在于一些能完美支持多线程的应用,比如视频压缩什么的,可问题是,普通用户谁天天压视频啊?而且那个发热和功耗,真是…你得上个不错的散热器才行,机箱风道也得搞好,不然夏天就是个暖炉,我当时有个朋友就不信邪,非要买FX-8320,说多核未来可期,结果玩个网游CPU温度动不动就七八十度,后来还是老老实实换平台了,所以在那时的天梯图上,AMD的高端型号,可能只能跟英特尔的i5中端型号掰掰手腕,位置挺尴尬的。

笔记本平台呢,情况也差不多,英特尔的第四代酷睿,Haswell-U系列,主打低功耗和那个其实没多少人用的犀利的核显,i7-4xxxU,i5-4xxxU,是超级本的主流,性能嘛…也就那样,办公、看网页够用,但你指望它干重活,就有点难为它了,移动端AMD…存在感更弱了,基本就是入门级或者一些性价比机型在用。

如果回到2014年教人怎么选CPU,核心思路其实特简单,甚至有点“粗暴”,你得想清楚你电脑拿来干嘛。

你要是重度游戏玩家,追求高帧率,那没啥好说的,预算范围内,英特尔的酷睿i5 K系列或者i7 K系列是首选,超频带来的那点提升,在当时还是挺香的,AMD的FX系列,除非你预算极其有限,又主要玩那些对多核优化好的游戏,否则真不推荐,那种功耗和发热带来的后续麻烦,不值得。

如果你是做视频剪辑、3D渲染这类真正能吃满多线程的应用,那FX-8350这类CPU倒也不是不能考虑,毕竟价格便宜量又足,但说实话,稍微加点钱上E3-1230 V3或者i7,体验会均衡很多,毕竟单核性能也强啊。

对于绝大多数普通用户,就是上上网、看看电影、用用Office,那i3或者甚至奔腾系列就足够了,真的,性能绝对过剩,那时候很多人配电脑有个误区,总觉得i7一定比i5好,i5一定比i3好,完全不顾自己的实际需求,多花了好多冤枉钱。

现在回头看,2014年的CPU市场,像一场格局已定的比赛,英特尔在性能王座上坐得很稳,AMD则在积蓄力量,等待几年后Ryzen的绝地反击,那张无形的天梯图,上半部分几乎被蓝色(英特尔)占据,只有底部和少数中间区域能看到红色(AMD)的身影,选择变得简单,甚至有点无聊,但也少了现在这种两家激烈竞争带给消费者的甜蜜烦恼。

选购处理器这事儿,说到底就是一句话:别光看广告和跑分,得摸着自己的钱包,想清楚自己到底要电脑来做什么,2014年是这样,其实也一样,只不过选择更多、更复杂了而已,唉,时间过得真快,一转眼都快十年了。

本文由盘雅霜于2025-10-21发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/35347.html