PC概念深度剖析:不只是电脑,还有这些鲜为人知的定义

- 问答

- 2025-10-19 11:51:07

- 4

说到PC,你可能第一反应就是桌上那台嗡嗡作响的方盒子,或者你膝盖上那台发热的笔记本,对,这没错,但今天我想跟你聊的,是PC这个概念底下,那些被我们忽略的、甚至有点奇怪的“褶皱”,它远不止是“个人电脑”这个冷冰冰的缩写。

咱们先从这个词儿本身扯开去,Personal Computer,个人计算机,这个“个人”其实特别有意思,在大型机时代,电脑是个庞然大物,是机构、是公司、是某种集体权力的象征,你只是终端前的一个操作员,但PC的出现,本质上是一场权力的下放,是把计算能力,天呐,是真正地把一种创造和破坏的力量,交到了单个个体的手里,这其实挺摇滚的,有点叛逆的味道,它不是让你更好地给公司干活,而是让你有可能去干公司看不上的、或者干脆反对的事儿,早期的极客们捣鼓PC,那种心态,我觉得跟第一次拿到驾照的青少年有点像,手里握着方向盘,感觉整个世界都是可以去冲撞一下的路线。

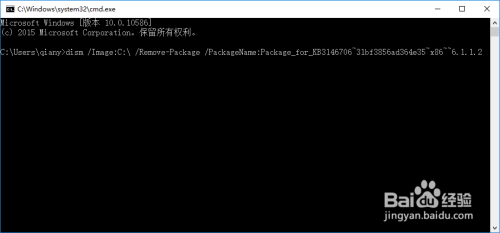

PC的第一个深层定义,我觉得是一种关于个人主权的技术宣言,它承诺了一个属于你自己的数字角落,哪怕这个角落后来被微软的窗户和苹果的围墙花园框定得越来越规整,但它的基因里,始终有那种“我的地盘我做主”的草莽气,你现在还能在那些坚持用Linux桌面、疯狂定制自己工作流的人身上看到这种气质,虽然……在大多数人看来可能有点固执得可爱。

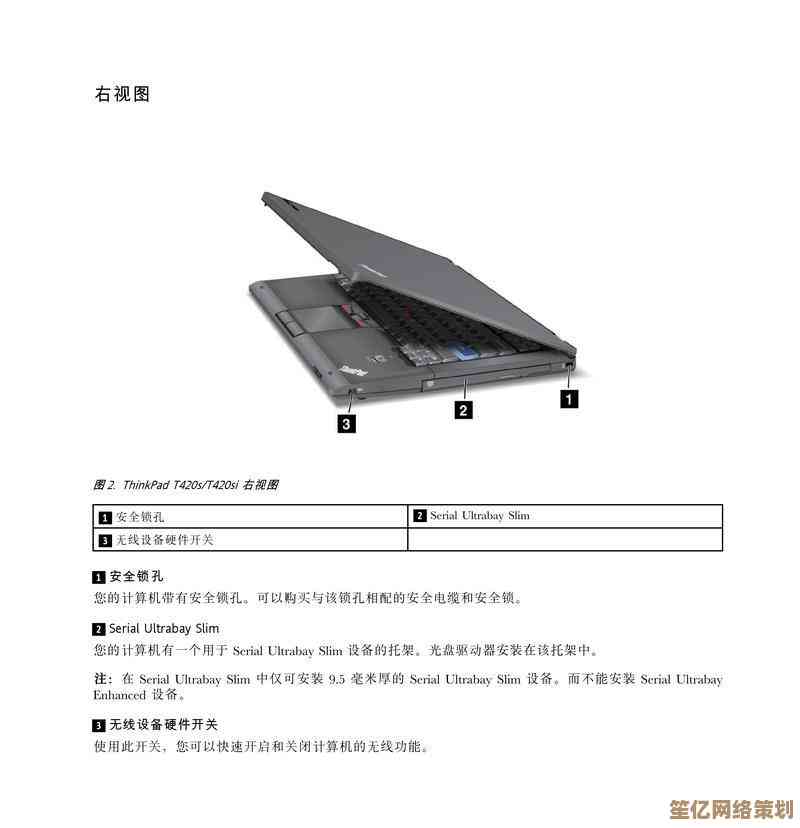

再来,PC是一个时间的琥珀,我的意思是,你打开一台有些年头的电脑,比如我家里还扔着一台装着Windows XP的旧笔记本,开机那种嘎吱嘎吱的声响,那个经典的蓝天白云草地桌面……它凝固的是一整套已经逝去的交互逻辑和审美趣味,你不觉得吗?那时的界面,按钮是凸起的,有阴影,看起来可以按下去;窗口有清晰的边框,它有一种……物质的质感,现在的界面都追求扁平、虚无,轻飘飘的,那台旧电脑就像一个时间胶囊,封存了我们对“数字世界应该长什么样”的旧理解,每次打开它,都像是一次小小的考古发掘,会发现一些自己都忘了存在过的txt文档,或者几张像素低得感人却笑容灿烂的老照片,PC,在这种语境下,成了最私人的数字博物馆。

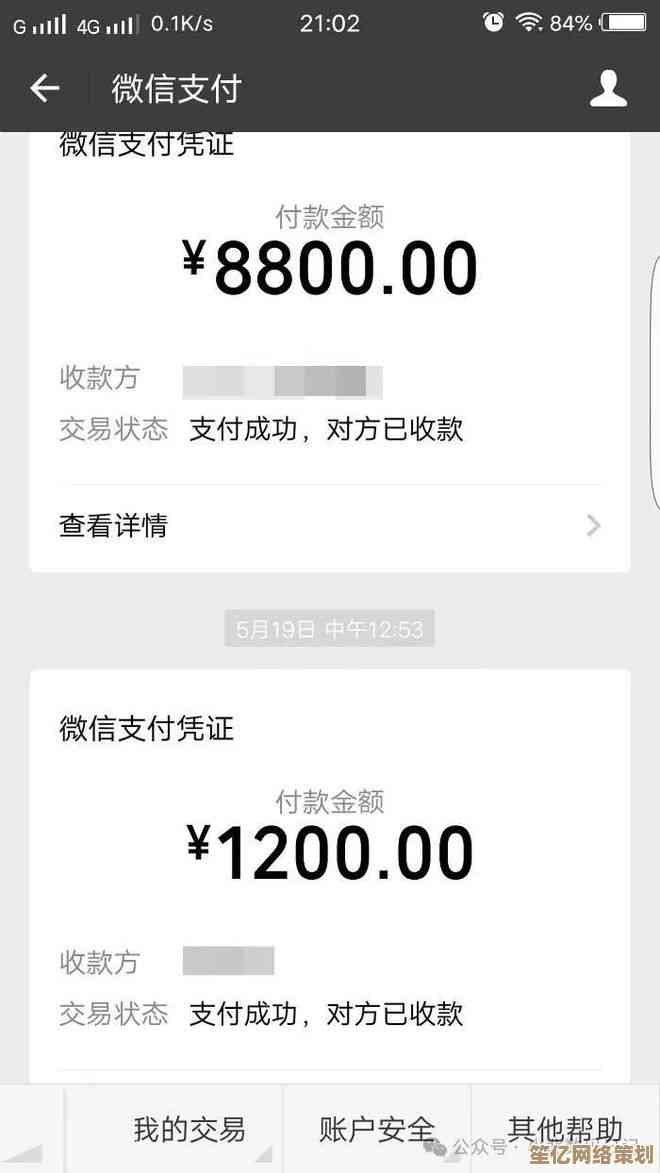

还有一点很少被提及,PC是一个矛盾的物理实体,它既是最公开的(连接着整个互联网),又是最私密的(藏着你的日记、你的浏览历史、那些写了又删的草稿),这种矛盾在它的硬件上也有体现,机箱,一个方方正正的金属盒子,毫无个性可言,但里面却因为不同的线材缠绕、积攒的灰尘、显卡风扇上贴的贴纸,而变得独一无二,你的PC的内部环境,某种程度上是你个人生活秩序的映射,一个布线整洁、一尘不染的机箱,主人可能是个一丝不苟的工程师;而一个线团纠结、灰尘厚到能种花的……嗯,可能就是我这种人的写照,这种由内而外散发的“使用痕迹”,是手机这种高度集成、无法窥探内部的设备永远无法提供的温度。

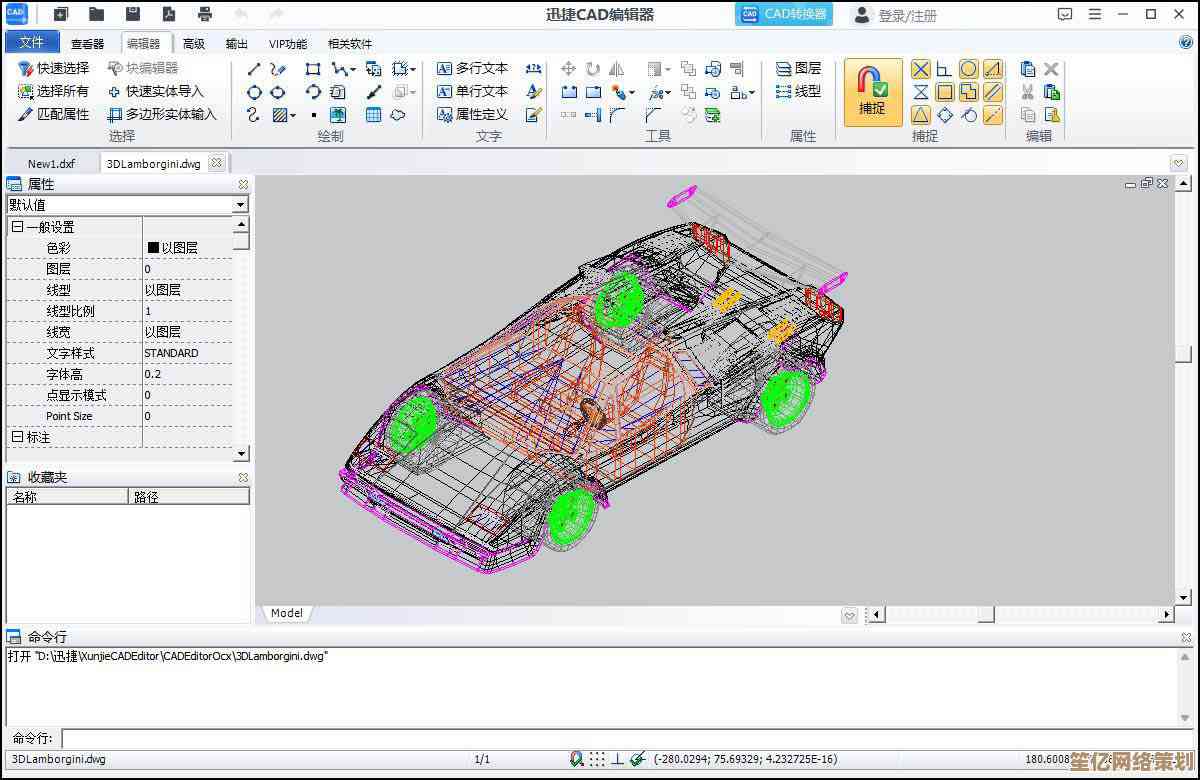

说到手机,这又引出了另一个想法,我们现在是不是正在进入一个“后PC时代”?但这个“后”字,我觉得不是取代,而是分化,PC变成了一个更专注、更强大的工具节点,你用手机处理碎片信息,进行轻量沟通,但当你需要真正创造点什么——写一篇长文、剪辑一段视频、写几行代码——你还是会不自觉地被拉回到那个有更大屏幕、有实体键盘、风扇呼呼转的伙伴面前,它从“唯一的数字中心”,退守成了“创造力的堡垒”,这个角色转变,其实让它变得更纯粹,也更不可或缺了。

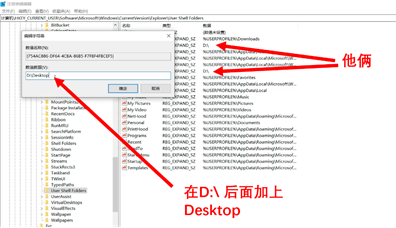

我想提一个可能有点玄学的角度,PC,也许是最后一个允许你真正“拥有”的复杂电子产品,这里的拥有,不是法律意义上的,而是一种操作层面的掌控感,你仍然可以(在大多数情况下)自己选择装什么系统,换什么硬件,决定它生命的长度和强度,你甚至可以打开机箱,用手去触碰那些电容、芯片和电路,尽管你可能不完全懂它们的原理,这种可拆卸、可折腾的特性,带来一种奇异的安心感,相比之下,手机、平板更像一个黑箱,一个整体性的消费品,坏了?换,而PC,你和它的关系更像老伙计,可以修修补补,可以升级换代,有一种共同经历岁月的感觉。

所以你看,PC哪里只是一台电脑呢,它是宣言,是琥珀,是矛盾体,是堡垒,也是一段允许你亲手参与进去的漫长旅程,它身上的划痕、灰尘,以及里面那些杂乱无章的文件,可能才是它最迷人的部分……因为它们都在无声地讲述着你自己的故事,这些只是我一些零碎的想法,可能有点乱,但,这才是思考本来的样子,对吧?

本文由颜泰平于2025-10-19发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/32591.html