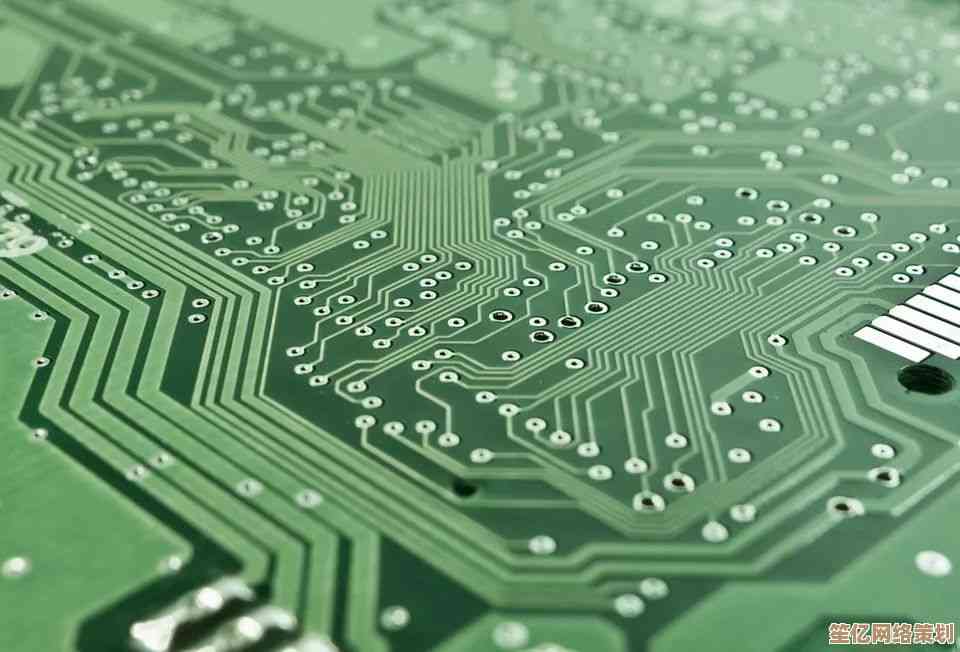

芯片至云端架构的变迁:计算机硬件发展脉络及前瞻性构想

- 问答

- 2025-10-19 14:30:57

- 5

好,我们来聊聊芯片到云端这个路径是怎么一步步变成今天这样的,还有它未来可能往哪儿走,这话题其实挺有意思的,有点像看一个城市从几条土路慢慢发展成布满高速、高铁、航空网的过程,但主角是数据和计算力。

回想起来,最早的时候,计算机就是个庞然大物,一个房间那么大,计算能力可能还不如现在你手上这个手机,那时候的“芯片” 其实是一堆真空管和晶体管焊在一起的大家伙,计算都在本地完成,根本谈不上什么“云端”概念,我记得看过一些老照片,工程师得推着一车打孔卡片去喂给机器,那感觉…… 就像是在照顾一个脾气古怪的巨型宠物,你得亲自“喂食”,它才给你结果,距离?不存在的,数据和计算被物理位置锁得死死的。

后来集成电路出现了,芯片开始缩小,性能开始飙升,个人电脑时代算是第一次把计算力真正分散到了个人手里,但这时候,机器和机器之间还是孤岛,我小时候用电脑,想传个文件给同学,得用软盘拷来拷去,那会儿觉得1.44MB的容量已经大的不得了了,网络呢?拨号上网,吱吱嘎嘎响半天,速度慢得让人想撞墙,这时候的“架构”,基本上就是每个芯片管好自己的一亩三分地,顶多通过慢吞吞的网络偶尔打个招呼。

再往后,互联网普及了,带宽慢慢提上来了,这时候出现了一个关键变化:大家发现,不是所有计算都非得在自己电脑上完成,有些服务,比如早期的搜索、邮箱,开始放在远端的服务器上,这大概就是“云端”最初的、模糊的影子吧,但那时候的芯片,主要还是追求单核频率,拼命往上飙,感觉像个肌肉猛男,一味强调个人能力,服务器里的芯片也一样,无非是更结实、更耐用的猛男,架构上,开始有了“客户端-服务器”这种很初步的分工。

真正的转折点,我觉得是移动互联网和云计算的爆发,智能手机的芯片,不光要算得快,还得省电、体积小、功能多,它一下子成了我们每个人口袋里通往云端的门户,这时候,架构变了,变得复杂起来,芯片不再是孤立的计算单元,它成了一个数据采集器、一个指令接收终端,大量的重计算、大数据存储和分析,被甩给了数据中心里成千上万颗协同工作的服务器芯片,这就好比…… 从前是一个个自给自足的小农经济,现在变成了高度分工的现代化社会:终端芯片负责感知和交互,像个前沿哨所;网络是公路铁路;而云端的芯片集群,就是后方庞大的工业生产和决策中心。

这个变迁背后,有个挺有意思的推力,就是数据量的爆炸,高清视频、各种传感器信息…… 产生的数据太大了,全放在终端芯片上处理根本不现实,耗电、发热、成本都受不了,所以只能把粗活累活往云端送,但这就带来了新问题:延迟和带宽,比如你想让自动驾驶汽车完全依赖云端决策,那网络稍微卡一下可能就是灾难,所以现在又有了“边缘计算”的说法,就是把一些紧急的、需要快速反应的计算任务,放在离终端更近的“边缘节点”上处理,算是云端和终端之间的一個缓冲地带,这个架构现在就变得有点…… 分层、网状的意思了,不像以前那么简单直接。

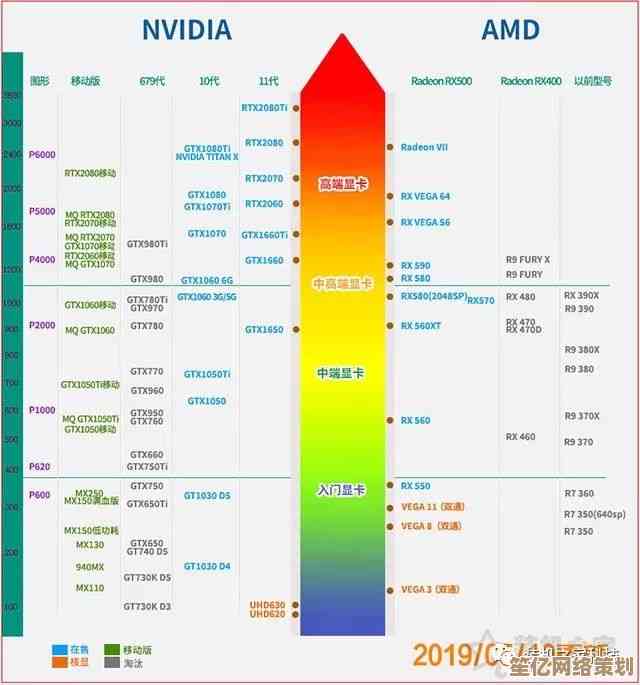

往前看呢?我觉着这种架构的变迁肯定不会停,有几个想法,可能不太成熟,随便说说,一个是,芯片本身的功能可能会更加专门化,现在已经有AI加速芯片、图形芯片了,未来会不会出现专门为某种特定云端服务优化的芯片?比如专门处理流媒体视频编码解码的,或者专门做实时物理仿真的,这样效率会更高,但也会让架构更碎片化。

另一个是,端和云的界限可能会更模糊,随着5G、6G这些低延迟网络的普及,会不会有一种新的芯片,它能动态地在本地和云端分配计算任务?根据网络状况、电量、任务紧急程度,自动决定活儿的分配,像有个智能调度员一样,那到时候,我们可能都感觉不到计算到底发生在哪里,它成了一种无缝的、流动的东西。

还有安全问题,这真是个永恒的烦恼,数据在芯片里、在网络里、在云端跑来跑去,每个环节都是潜在的风险点,未来的架构,可能得把安全机制更深度地织进去,从芯片硬件层面就开始加密、隔离,而不是事后贴补丁,想想也挺头疼的,道高一尺魔高一丈。

从芯片到云端,这条路是越铺越宽,也越来越复杂,它背后是我们对计算能力无止境的渴望,以及应对现实约束(比如物理定律、成本)的不断妥协和创新,未来会怎样,谁也说不准,也许会有我们现在完全想不到的新架构冒出来,打乱一切,但感觉…… 这个大方向,让计算更像水电一样随时可用、无处不在,应该是不会变的吧,只是实现路径会充满各种意想不到的曲折和细节,这过程本身,就够吸引人的了。

本文由颜泰平于2025-10-19发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/32753.html