高保真音频之旅:DSD解码芯片天梯图背后的科技与艺术探秘

- 问答

- 2025-10-18 17:22:53

- 3

哎,说到高保真音频,这玩意儿真是个大坑,一旦掉进去就爬不出来了,今天想聊的,不是什么耳机评测或者功放搭配,而是那个藏在机器肚子里、有点神秘兮兮的东西——DSD解码芯片,对,就是那个被发烧友们捧上天,又时不时被拿来攀比的“核心灵魂”,但你别指望我这里给你一张冷冰冰的、排名分明的“天梯图”,那太没劲了,我想说的,是这张“图”背后那些……怎么说呢,那些拧巴的、带着人情味儿的技术抉择和一点点近乎偏执的艺术追求。

DSD 这格式本身就挺怪的,它不像我们常见的PCM那样,用一堆数字去描述声音的波形,它更直接,更像是在用极高的频率(比如2.8MHz,是CD采样率的64倍)去“素描”声音的轮廓,用1和0的密度来记录模拟信号的瞬间电压是升高还是降低,所以理论上,它离模拟母带那个最原始、最连续的状态更近,但问题也来了,这种“原始”的信号,怎么才能被我们人耳听到呢?这就轮到解码芯片上场了。

我记得第一次拆开一台主打DSD解码的机器,看到那块小小的芯片时,心里有种奇怪的感觉,就这么个小东西,决定了成千上万元设备最终发出的声音是“仙乐”还是“凡响”?太不可思议了,市面上那些顶级的芯片,像什么AKM的“Velvet Sound”系列,ESS的“Sabre”系列,还有那个有点小众但死忠粉特别多的TI的Burr-Brown……每个牌子都有自己的拥趸,吵起来可比甜咸豆腐脑激烈多了。

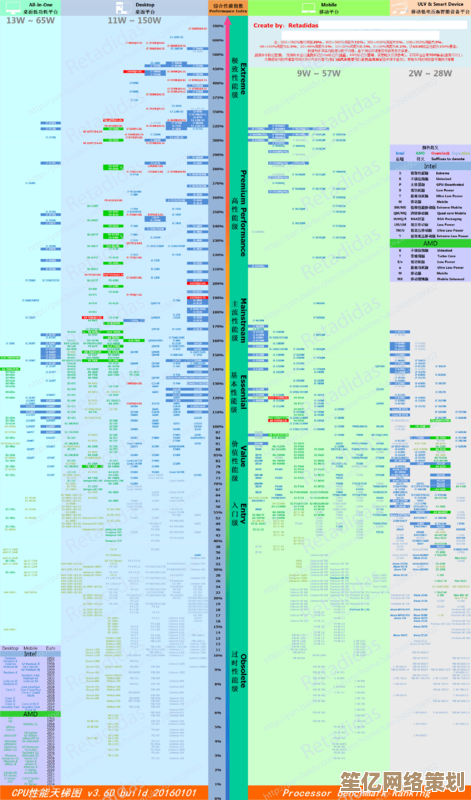

但“天梯图”这东西,往往只告诉你谁的性能参数更漂亮,比如信噪比做到了-120dB还是-130dB,总谐波失真低到了小数点后几个零,这些数字当然重要,是硬实力的体现,可声音……它终究是给人听的啊,参数就像一个人的简历,光鲜亮丽,但你能不能和他相处愉快,是另一回事。

我遇到过一块老款的Burr-Brown芯片,用现在的标准看,它的指标可能有点落伍了,但它的声音,就是有种说不出的“模拟味”,暖暖的,柔柔的,听一些老爵士乐的时候,萨克斯风的声音好像带着体温,铜管乐器的光泽不那么刺眼,反而泛着一层油润的光,你说它解析力不如最新的ESS芯片吗?可能吧,但那种宽松、不刻意强调细节的感觉,反而更让人能沉浸到音乐里,而不是去数歌手换气声有多清晰。

反过来,一些以参数强悍著称的芯片,初听确实震撼,细节扑面而来,声场开阔得像把音乐厅搬回了家,但听久了,耳朵会累,总觉得少了点……嗯……“人情味”?声音太干净、太精确了,像一把锋利的手术刀,精准,但也冰冷,这大概就是技术和艺术开始打架的地方,工程师追求极致的参数,是想无限逼近“真实”;而调音师,或者说我们这些听音乐的人,有时候想要的是一种“美感”,一种经过适度修饰的、能打动人的情绪表达。

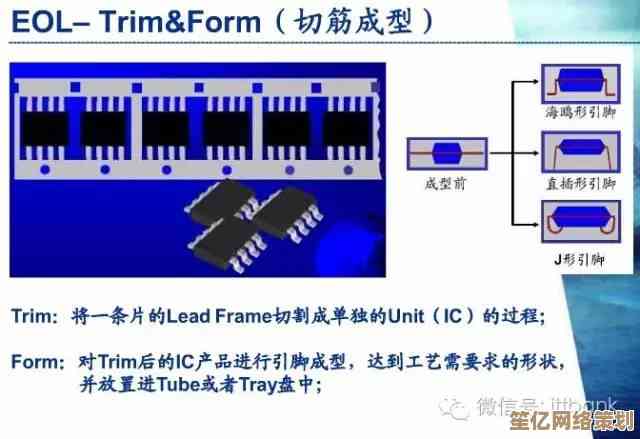

一块好的DSD解码芯片,绝不仅仅是数据的搬运工,它内部的那个调制器,如何把DSD原始的1bit信号处理成模拟波形,里面的算法和结构,简直就是一门黑魔法,不同的厂家有不同的秘方,有的追求极致的线性,有的则会加入一些微妙的、非线性的“调味”,这就好比炒菜,同样的食材,不同厨师用不同的火候和手势,炒出来的味道天差地别。

有时候我会想,这种对芯片的纠结,是不是有点本末倒置了?我们到底是在听音乐,还是在听芯片?但转念一想,也许正是这些细微的、甚至难以言表的差别,构成了高保真音频的魅力,它没有标准答案,就像艺术没有唯一的评判标准,你喜欢的,就是最好的。

最后扯点题外话,有一次在一个发烧友家里,听他一套天价系统,用的就是某款旗舰DSD芯片,声音确实无可挑剔,但最让我感动的瞬间,反而是系统热机时,他给我放了一段用老式开盘机录制的巴赫无伴奏大提琴,那声音粗糙,有底噪,甚至有点抖……但那种活生生的、仿佛能触摸到琴弦振动的质感,是任何数字系统都难以完全复制的,那一刻我忽然觉得,我们追逐最尖端的芯片技术,或许内心深处,只是想离那种最初的、模拟时代的感动更近一点,哪怕……只是一点点。

别太迷信那张“天梯图”了,找个机会,带上你熟悉的音乐,去听听看不同的解码器吧,你的耳朵,会告诉你哪个才是属于你的“灵魂芯片”,毕竟,音乐这回事,终究是感性的 一场旅程。

本文由寇乐童于2025-10-18发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/31485.html