高主频CPU背后的性能真相与能效平衡探讨

- 游戏动态

- 2025-10-19 01:00:59

- 3

哎,说到高主频CPU,我脑子里第一个蹦出来的就是那种跑分软件里飙高的数字,看着就爽,对吧?像是一辆跑车,油门一脚到底,转速表指针唰地甩到红线区,那种感觉…很直接,很暴力,商家也爱拿这个说事儿,多少GHz,简单粗暴,消费者一听就懂,感觉主频高就是快,没毛病,但用久了,尤其是自己折腾过几台电脑之后,发现这事儿吧,真没那么简单,就像你光看发动机最高转速,并不能完全判断这车开起来到底舒不舒服,省不省油,甚至能不能跑完一场完整的比赛。

我记起以前帮朋友装机器,他非要追当时主频最高的那款,觉得那就是性能的顶峰,结果机器装好,跑分是漂亮,但平时用起来,风扇那个声音啊…嘶,就跟旁边放了个小吹风机似的,尤其夏天,屋里温度一高,它简直像要起飞了,打游戏是流畅,可那种持续的噪音,还有机箱侧面摸上去烫手的感觉,真的挺影响体验的,后来才发现,为了维持那个高主频,电压给得老高,热量根本压不住,这就像让一个人一直用百米冲刺的速度去跑马拉松,可能前几百米是快,但没多久就得累趴下,甚至中暑,CPU也一样,高主频往往意味着高电压、高功耗,带来的就是巨大的发热量,这时候,散热系统就得跟上,好的散热器又贵又占地方,整个系统的成本和体积都上去了。

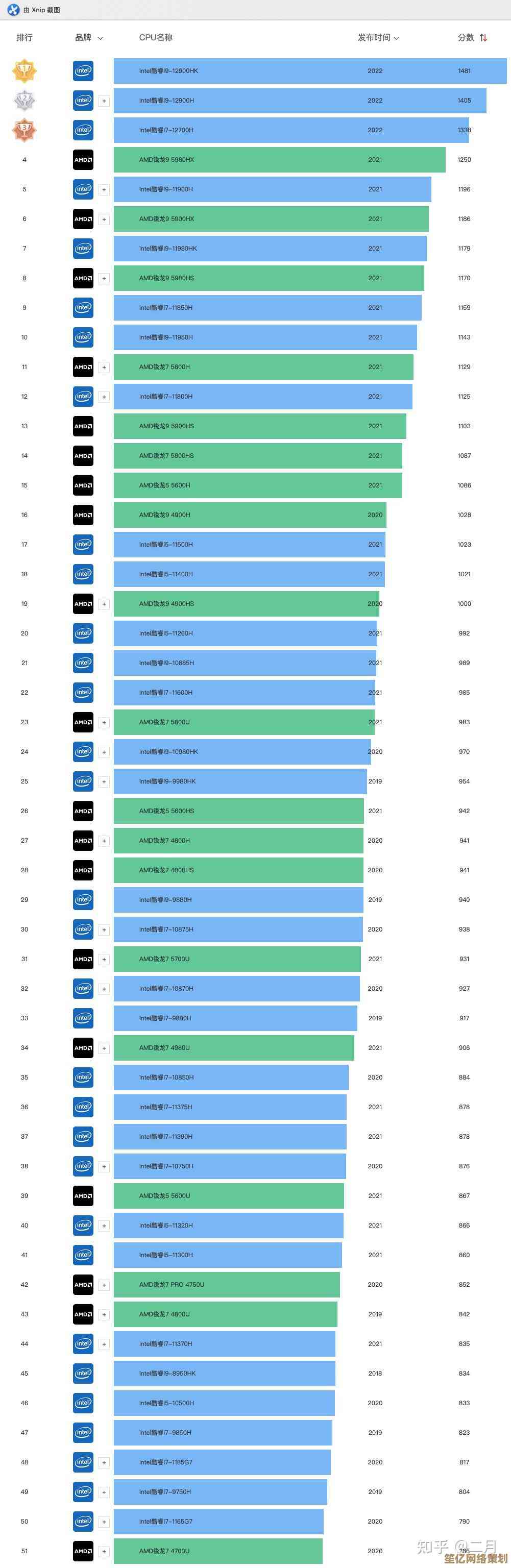

你会发现一个挺有意思的现象,一台主频低一些的新款CPU,实际用起来反而比老款高主频的更快、更流畅,这就涉及到架构效率了,主频就像是工人的干活速度,而架构呢,就像是工作方法和工具,一个使用先进方法和高效工具的工人,哪怕动作看起来慢一点,他单位时间内完成的工作量,可能远超一个只会蛮干、动作飞快的工人,CPU的IPC,也就是每时钟周期执行的指令数,就是这个“效率”,新一代的架构往往在IPC上有大幅提升,所以即使主频看起来没涨甚至略降,真实性能反而更强,光盯着主频这个数字,就好像只关心工人手臂摆动的频率,却不管他手里拿的是铁锹还是挖掘机。

再说说能效平衡,这个我觉得是现在更关键的问题,手机芯片这方面做得特别明显,大家都被续航教育过了,电脑也一样啊,尤其是笔记本,谁想抱个“电磁炉”在腿上用呢?高主频通常是在高负载、插着电源的时候才能全力发挥,一旦用电池,系统为了省电,往往会自动降频,这时候,一个能效比高的CPU优势就出来了,它能在较低的功耗下提供足够的性能,让笔记本既安静又凉快,续航时间还长,甚至台式机,电费也不是个小数目啊,一年到头开着,能效差的U那就是个电老虎,我有时候看着功耗仪上数字跳,心里都会嘀咕一下…这玩意儿,真是在烧钱。

还有那种…嗯…瞬间的高频加速技术,比如Intel的Turbo Boost或者AMD的Precision Boost,它们很聪明,不像以前那样死磕一个固定高频率,而是在CPU温度和安全允许的范围内,短时间内把频率猛地拉高,处理完你的紧急任务(比如点开一个大型软件),然后马上降下来,这就像短跑运动员,在需要冲刺的时候爆发一下,大部分时间还是用更经济的方式慢跑,这种动态调整,比单纯标榜一个很高的基础主频要务实和智能得多,但厂商宣传的时候,还是会突出那个能达到的“最大加速频率”,很容易让人误解为它能一直跑在那个速度上。

所以想想看,我们到底需要什么性能?是某个极限数字带来的心理满足感,还是一台在各种场景下都能安静、凉爽、流畅、省电,让人忘记它存在的可靠伙伴?我越来越倾向于后者,那种极致的高主频,更像是技术上的一个炫技,适合极客玩家超频跑分图个乐,或者某些对单核性能极其敏感的特殊应用,但对绝大多数普通用户,一个架构先进、能效出色的中高主频CPU,往往是更明智、更舒适的选择,它可能不会在跑分软件里给你一个惊掉下巴的数字,但会在日复一日的使用中,用那种润物细无声的顺畅和安静,让你觉得这钱花得值。

说到底,CPU性能是个多维度的综合题,主频只是其中一个比较显眼的参数,如果我们只被这一个数字牵着鼻子走,就很容易忽略掉架构、缓存、内存延迟、功耗墙、散热能力这些同样重要,甚至更关键的幕后因素,下次再看到“超高主频”的宣传,或许我们可以多想一想,它为了这个数字,在别的地方牺牲了什么?而我们的真实需求,又到底是什么呢?这背后的平衡术,可比单纯比数字有意思多了。

本文由广飞槐于2025-10-19发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/31919.html