智能卡读卡器芯片天梯图解析:技术演进与关键突破路径探秘

- 问答

- 2025-10-14 16:18:38

- 1

哎,说到这个智能卡读卡器芯片啊,感觉就像在翻一本老相册,里面全是技术宅们磕磕绊绊的脚印,天梯图?这词儿挺形象,但真画起来,可不是一条平滑向上的直线,更像是一段段陡坡、几个平台期,甚至还有那么点…绕弯路,咱们今天就随便聊聊,想到哪说到哪。

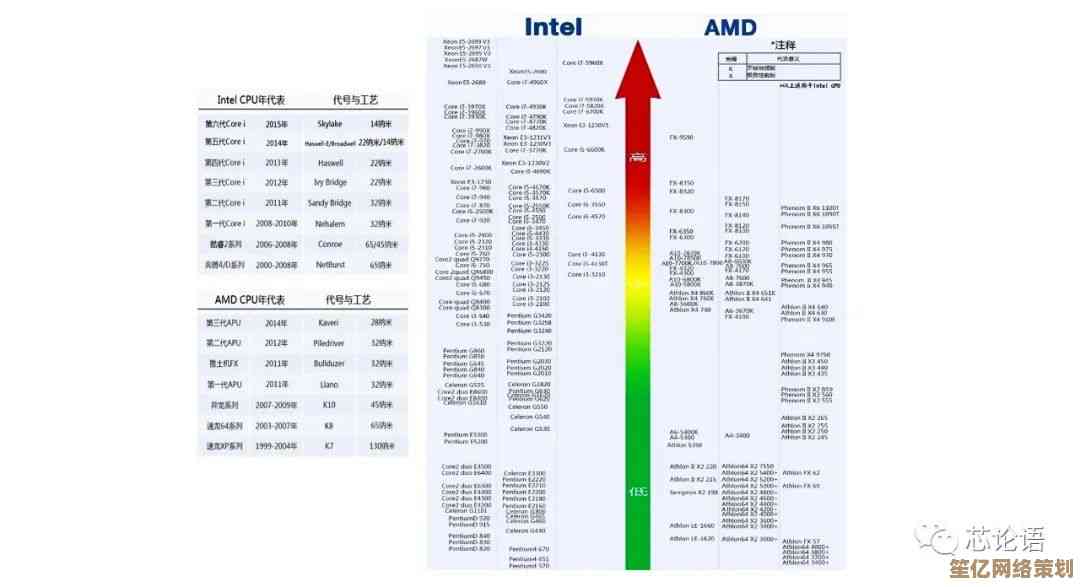

最早那会儿,大概是上世纪末吧,芯片简单得…现在回头看简直像玩具,接触式读卡是绝对主流,芯片的核心任务就是“认卡”,把卡上那点数据老老实实读出来就行,我记得当时有个经典芯片,功耗控制得一塌糊涂,发热量能当暖手宝用,但胜在稳定,皮实耐操,那时候谈什么安全?基本就是靠物理隔离和简单的数据校验,有点像给日记本加个简易锁,防君子不防小人,但就是这些“笨拙”的家伙,给整个行业铺了第一层路基。

然后呢,需求就来了,金融、电信、身份证,这些领域一上来,安全就成了命根子,芯片不能光会“读”了,得会“辨”,甚至得会“防”,这算是天梯图上的第一个陡坡,加密协处理器成了标配,原来可能就是个简单的逻辑单元,现在得集成真刀真枪的加密算法引擎,DES、3DES、RSA…芯片设计一下子复杂了好多,我记得有个工程师跟我吐槽,说那段时间调试电路,最怕看到的就是功耗曲线异常波动,那可能就意味着加密运算时漏电了,安全上有个小窟窿,这个阶段,芯片开始有了点“灵魂”,不再是傻傻的传声筒。

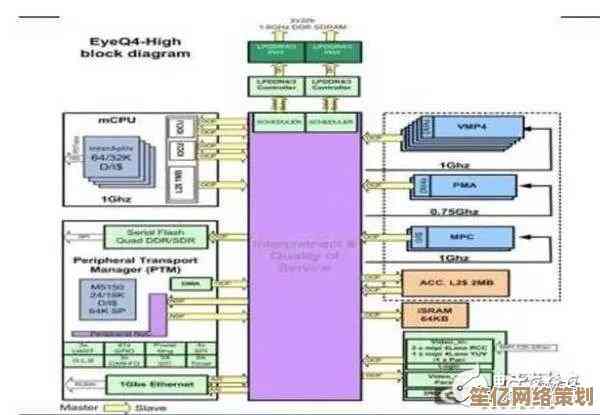

再往后爬坡,非接触技术起来了,这简直是…打开了潘多拉魔盒,好处是方便,用户体验飙升,但挑战是指数级增加,信号干扰、功耗控制(现在得靠电池或者场供电了)、读写距离稳定性,还有更要命的…安全问题,这时候,芯片得像个精明的保安,既要快速响应合法的“敲门”(读卡请求),又要能瞬间识别出那些伪装成正常信号的攻击,比如什么功率分析、故障注入攻击,天梯图上这时候出现了一个关键分支:有的芯片厂商选择在模拟前端和射频电路上死磕,追求极致的灵敏度和抗干扰;另一些则把重心放在后端的安全内核,甚至开始集成独立的安全单元,搞起了“芯片里的保险箱”,这个阶段,我感觉芯片有了“性格”,有的激进,有的保守。

说到最近这几年,我觉得平台期特征挺明显的,单纯追求读写速度或者单一安全指标,好像碰到天花板了,大家开始玩“融合”了,一颗芯片,它可能既是读卡器的主控,又能处理复杂的支付协议,还能顺便管管设备上其他一两个外围模块,系统级芯片(SoC)的思路大行其道,另一个大突破,我觉得是低功耗技术真的做到极致了,尤其是针对物联网那些靠电池活好几年的设备,芯片的休眠电流能压到微安甚至纳安级别,这玩意儿对工艺、对设计技巧要求太高了,还有就是,AI?对,虽然听起来有点远,但一些边缘侧的轻量级AI模型已经开始用于行为分析,比如智能判断一次读卡操作是正常流程还是异常攻击的前奏,这给安全加了道动态防线。

回头看这个天梯,你会发现…驱动它爬升的,很少是芯片本身的技术炫技,更多的是卡应用在背后狠狠推着它走,金融卡要更安全、交通卡要更快速、电子护照要更复杂的认证…每个应用场景的痛点,都成了芯片必须跨越的栏杆,这条路不是独木桥,充满了选择,比如安全与成本的权衡、性能与功耗的拉扯,有时候选错了路,一个看似先进的架构可能就因为成本太高或者兼容性太差而扑街了。

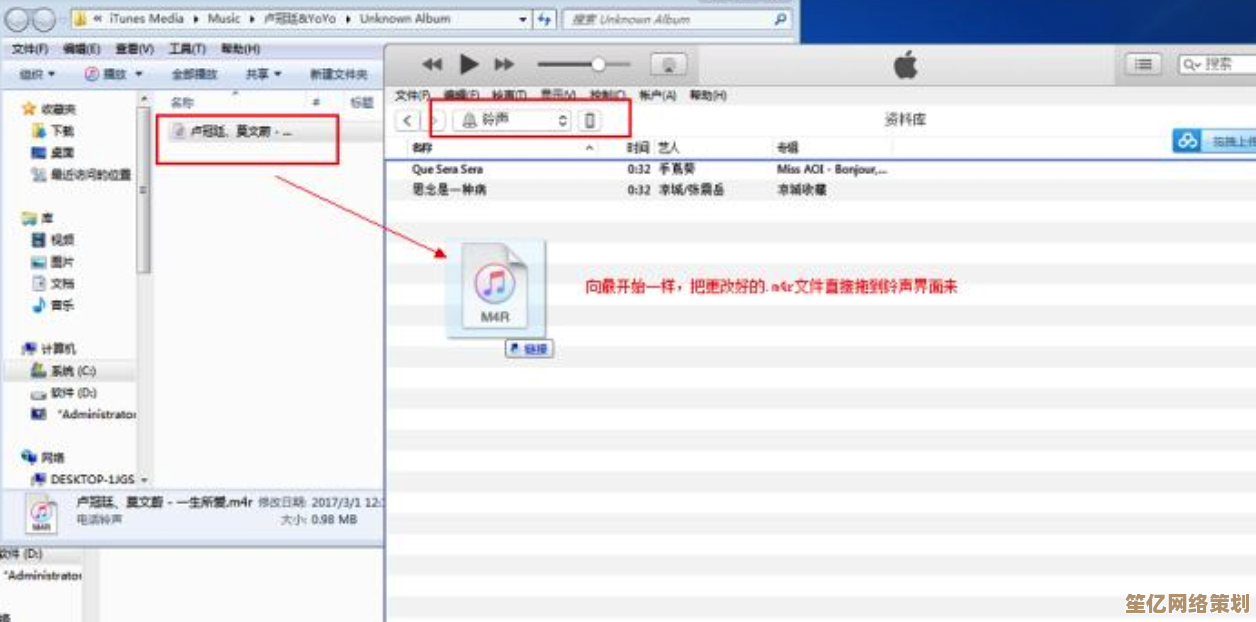

下次你“嘀”卡刷门禁或者“哔”一下支付的时候,可能想不到手里那个小玩意儿,它内部那颗默默工作的读卡器芯片,可是爬了二十多年的技术天梯,摔过跤,也突破过极限,才变成今天这个样子的,我猜会是更无感、更安全、更…融入环境吧,也许芯片自己都会觉得,它不再只是个“读卡”的了。

本文由雪和泽于2025-10-14发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/25540.html

![[QQ部落]构建个性化社交网络,畅享多元交流乐趣与无限可能!](http://waw.haoid.cn/zb_users/upload/2025/10/20251014191225176044034586782.jpg)