探索acer品牌:从创立历程到全球市场地位的全面剖析

- 问答

- 2025-10-11 11:04:02

- 1

Acer的“硬核”生存记

我第一次接触Acer,是大学时在二手市场淘到的一台旧笔记本,银色外壳已经磨得发灰,键盘上的字母“e”掉了半截,但开机后居然还能流畅运行——那是我第一次意识到,这个牌子有点东西,后来才知道,这台“战损版”的TravelMate,曾经是无数小企业的标配工具,它不像苹果那样精致,也没有ThinkPad的精英感,但就是有种“你给我好好干活,我绝不掉链子”的糙劲儿。

草根开局:台北民生东路的地下室

1976年,施振荣和几位工程师在台北民生东路一间地下室创立宏碁(Acer),这个起点很像硅谷传奇,但带着鲜明的台湾气质:没有浪漫的车库,只有潮湿的混凝土墙和二手设备,他们最早做的是“微处理器研发”这种拗口生意,后来靠“小教授一号”学习机打开市场,我查资料时看到这款机器的照片——塑料外壳像玩具,键盘布局别扭,但价格只有进口产品的三分之一,这种“先解决有无,再谈好坏”的策略,成了Acer的基因:比如1990年代推出Aspire系列电脑时,直接用紫色渐变外壳挑战当时千篇一律的灰黑色,虽然被吐槽“土潮”,但确实让家庭用户记住了这个敢玩颜色的品牌。

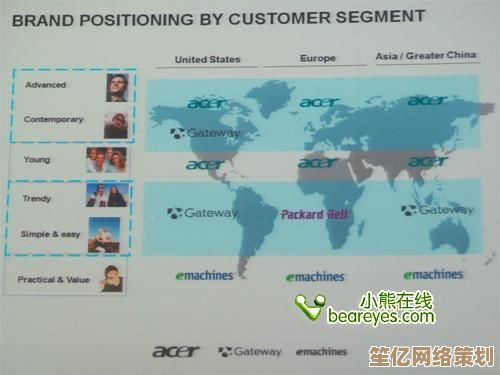

蛇吞象的赌局:收购Gateway的得与失

2007年Acer收购美国Gateway,是我觉得最“戏剧化”的一步,当时Gateway的奶牛纹包装盒在欧美是文化符号,而Acer在欧美市场还像个局外人,收购后Acer一度冲到全球PC第二,但整合过程充满鸡同鸭讲——比如Gateway的客服体系强调“用户情感连接”,而Acer的工程师文化更看重故障解决效率,这种冲突后来体现在产品上:有一代Acer笔记本用了Gateway的圆润设计语言,却搭配了更硬的键盘手感,用户评价两极,我认识的一位台湾供应商说:“就像让一个习惯吃卤肉饭的人突然做美式烘焙,面团揉得再好,烤箱温度总差一点。”

“性价比”的悖论:Swift系列的突围

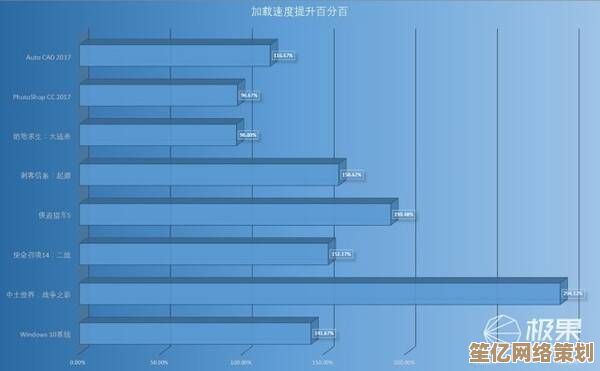

近几年Acer的Swift系列倒是让我改观了,帮表弟选大学笔记本时,对比了联想小新和Acer Swift 3——同样配置下Swift 3便宜800块,但铝金属机身手感意外扎实,不过用久了发现细节漏洞:转轴有点松,Type-C接口只有一边能充电,这种“大处够用,小处将就”的特质,很像台湾夜市里50台币一大碗的卤肉饭:肉给得实在,但筷子可能是一次性的,有意思的是,这种策略在通胀高企的欧洲特别吃香,2022年Acer在欧洲市场份额冲到第一,可能因为大家更愿意为“核心功能扎实”买单了。

未来赌注:电竞与环保的撕裂感

现在Acer一边猛攻Predator电竞线,一边推环保概念的Vero系列,我在电脑展摸过Vero笔记本,再生塑料外壳有斑斑点点的杂质,官方说“每台机器纹路独一无二”,但摸起来总觉像用久了包浆的旧手机,这种分裂感反而很真实——既不想错过电竞热潮,又得应对ESG评级,像极了中年人的职场状态:左手端着保温杯养生,右手还得熬夜改PPT。

写到这里,我瞥见角落那台老TravelMate的电源灯还亮着,或许Acer从来不是完美的符号,但它的生存哲学很台湾:在巨头夹缝里,用务实的弹性找到自己的座位,下次换电脑时,我可能还是会纠结一下那个半掉的“e”键——毕竟完美的东西让人紧张,而有点毛边的真实感,反而更耐折腾。

本文由盈壮于2025-10-11发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/23809.html